Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Dom

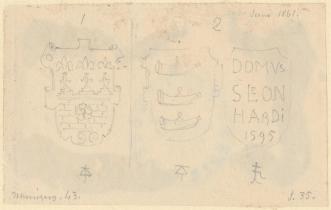

Juni 1861

Die Wappen der Familien Kellner und Zum Jungen an dem Tragstein mit reicher Verzierung, wie überhaupt das ganze Haus sehr viele Spuren einer reichen Ausführung trägt, als da sind Tragsteine, Schloßbleche, Thüren u.s.w.

1. Tragstein rechts, 2. Tragstein links mit der Inschrift Domus S. Leonhardi 1595.

1. Tragstein rechts, 2. Tragstein links mit der Inschrift Domus S. Leonhardi 1595.

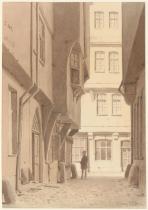

Mai 1860

Ein altes, größtentheils noch im Originalzustande befindliches Haus mit einem hölzernen Unterbau mit spitzbogigen Thüren. Unter dem Giebel sind die Anfangsbuchstaben des Spruches „Verbum domini manet in aeternum“ eingehauen, s. Ab. [R0665]

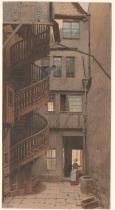

18. April 1877

Ein altes, wahrscheinlich aus dem Ende des 17. Jahrh. stammendes Haus mit einem engen Höfchen, in welchem eine freistehende gewundene Holztreppe mit zierlich gedrehtem Geländer sichtbar bis in die oberen Stockwerke führt. Die Abb. [R1508] No. [Leerstelle] zeigt besser als alle Beschreibung den Charakter des Bauwerkes und sind Exemplare dieser Art meines Wissens jetzt nur noch eines in dem Hause Römerberg 5 erhalten. Das Haus selbst hat in seinem Aeußeren ein ziemlich alterthümliches Aussehen und wird schon ziemlich frühzeitig erwähnt. s. Batton 3. p. 178. Es besteht aus zwei miteinander vereinigten Häusern und ist im Inneren winkeligt mit außerordentlich niedrigen Stuben. Bei den früheren Kaiserkrönungen muß es eine höchst wichtige Rolle gespielt haben, indem es die allerbeste Ansicht Sr. Kaiserl. Majestät gestattete, welche durch die gegenüberliegende Thür sich in den Dom zur Krönung begab und also gerade vor dem Hause vom Pferde steigen mußte.

Sicher waren seine Fenster zum Zweck des Zuschauens zu enormen Preisen vermiethet. Durch die Entfernung des steinernen Bogens, welcher an der Treppe des erhöhten sogenannten Pfarreisens stand sowie der darangebauten Läden und der alten Michaelscapelle (1829) sowie in neuerer Zeit durch die Verlegung des Marktes nach der Hasengasse hat die ganze Gegend ein durchaus verändertes Ansehen gewonnen. Man sehe die dahin einschlagenden Abb. [R0242] Pfarreisen, Michaelscapelle u.s.w.

Häuser dieser Art werden dahier immer seltener. Der Unterbau des Hauses stammt aus dem Jahr 1577, wie eine unter einem Tragstein eingehauene Inschrift zeigt.

Sicher waren seine Fenster zum Zweck des Zuschauens zu enormen Preisen vermiethet. Durch die Entfernung des steinernen Bogens, welcher an der Treppe des erhöhten sogenannten Pfarreisens stand sowie der darangebauten Läden und der alten Michaelscapelle (1829) sowie in neuerer Zeit durch die Verlegung des Marktes nach der Hasengasse hat die ganze Gegend ein durchaus verändertes Ansehen gewonnen. Man sehe die dahin einschlagenden Abb. [R0242] Pfarreisen, Michaelscapelle u.s.w.

Häuser dieser Art werden dahier immer seltener. Der Unterbau des Hauses stammt aus dem Jahr 1577, wie eine unter einem Tragstein eingehauene Inschrift zeigt.

September 1866

Weiter noch fand sich bei dem Abbruch eine Säulenstellung im Keller, welche 4 Gewölbe ohne Rippen trug, deren Grundriß und Form ebenfalls in Abb. beiliegt, s.d.

Am 19. Sept. [1866] fand man 16 Fuß tief unter der Oberfläche einen Kreuz-Heller sowie am 20. Sept. [1866] 15 Fuß unter der Oberfläche am Fuß der westlichsten der drei Säulen ein

Turonos Civitas

Philippus Rex, Benedictum sit nomen Domini Dei Jesu Christi. 1341-1344.

Diese 3 Münzen besitze ich, die eine mißt 5/8 Zoll im Durchmesser, mit unkenntlichem Gepräge, die größere mit der Inschrift 1 1/16 Zoll, der Kreuzheller ¾ Zoll.

Am 19. Sept. [1866] fand man 16 Fuß tief unter der Oberfläche einen Kreuz-Heller sowie am 20. Sept. [1866] 15 Fuß unter der Oberfläche am Fuß der westlichsten der drei Säulen ein

Turonos Civitas

Philippus Rex, Benedictum sit nomen Domini Dei Jesu Christi. 1341-1344.

Diese 3 Münzen besitze ich, die eine mißt 5/8 Zoll im Durchmesser, mit unkenntlichem Gepräge, die größere mit der Inschrift 1 1/16 Zoll, der Kreuzheller ¾ Zoll.

10. August 1881

Das obengenannte Stück Mauer, das von dem Judenbrückchen hinter dem Dominikanerkloster her nach dem Judenmarkte zieht, hat durch den Durchbruch an der Schnurgasse im vorigen Jahre beinahe seine ganze bisher eingenommene Stelle geräumt, s.d.

20. April 1857

Bei dem vor ungefähr 12 Tagen stattgehabten Brande wurde das Haus stark in Mitleidenschaft gezogen und ziemlich beschädigt, so daß man heute mit dem gänzlichen Abbruch desselben begonnen hat. Meines Wissens ist es das einzige Haus in Sachsenhausen, das einen Erker besitzt und noch dazu mit einem steinernen Sockel ganz ähnlich dem an dem Hause zum Appenheimer (Lutherkanzel) auf dem Domplatz. Der Unterbau war von Stein, der Oberbau sammt dem des Erkers Fachwerk mit Lehmwänden und alles Holzwerk roth angestrichen, an einem Stein neben der Hausthüre die Jahreszahl 1698, welche sich auch an dem Hause 116 vorfindet und darauf hinweist, daß der größere Theil der in dieser Gegend befindlichen Häuser aus dieser Zeit stammt.

Die Ausführung war einfach ohne roh zu seyn, hier und da eine feine Kehle an den Thüren und durchweg in den Fenstern runde und rechteckigte Scheiben. Ob der theilweise Schiefersteinbeschlag gleich mit in die erste Erbauungszeit fällt, vermochte ich nicht zu ermitteln, vermuthe es jedoch.

Es ist eines der malerischsten Exemplare gewesen und wird nun für immer verschwinden.

Die Abb. ist genau an Ort und Stelle aufgenommen und streng zuverlässig.

Bei den benachbarten Anwohnern hieß dieser Erker die Kanzel, wie ich aus einer Äußerung

Die Ausführung war einfach ohne roh zu seyn, hier und da eine feine Kehle an den Thüren und durchweg in den Fenstern runde und rechteckigte Scheiben. Ob der theilweise Schiefersteinbeschlag gleich mit in die erste Erbauungszeit fällt, vermochte ich nicht zu ermitteln, vermuthe es jedoch.

Es ist eines der malerischsten Exemplare gewesen und wird nun für immer verschwinden.

Die Abb. ist genau an Ort und Stelle aufgenommen und streng zuverlässig.

Bei den benachbarten Anwohnern hieß dieser Erker die Kanzel, wie ich aus einer Äußerung

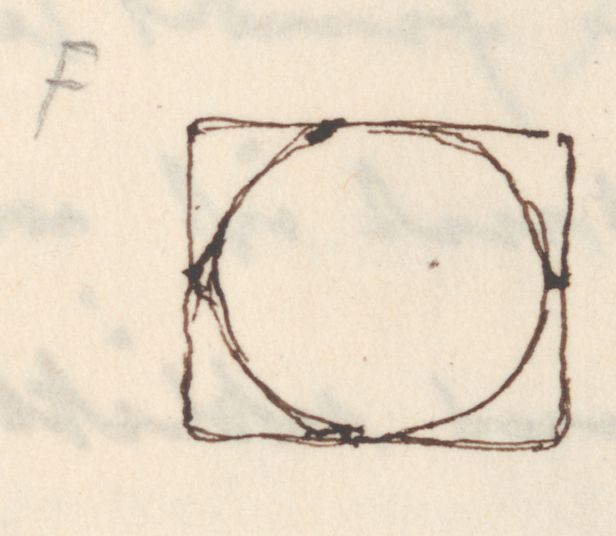

22. April 1849

Auf dem Theil des Römerbergs, welcher der Samstagsberg heißt und vor der Nikolaikirche auf der Nordseite derselben liegt, befindet sich eine Stelle, von welcher aus man mehrere Thurmspitzen der Stadt zugleich erblickt, den Eschenheimerthurm, den Dom, die Liebfrauenkirche und Nicolaithurm. Es wurde deßhalb, der Merkwürdigkeit wegen, diese Stelle im Pflaster mit einem kleinen, kreisrunden Steinchen bezeichnet, das in seinem Durchmesser genau die Größe der übrigen Pflastersteine hat und bei dem die durch die Rundung freigebliebenen Ecken mit dreieckten Steinen ausgefüllt sind. Man findet es am Leichtesten, wenn man an dem Eck der Nikolaikirche 9 ½ Fuß heraufmißt nach dem Portal zu und von da alsdann rechtwinkligt auf dem Pflaster 40 Fuß auf den Platz herausgeht.

[MZ_9-7]

Ungefähr 20 Fuß weiter nach oben liegen im Pflaster 4 Steine, welche die Ecken eines Vierecks von 42 Schuh Länge und 27 Schuh Breite bilden. Auf jedem dieser vier Steine sind die Buchstaben O. K. eingehauen (Ochsenküche), weil sie die Stelle angeben, auf welcher bei den Krönungen die Eckbalken der Küche, in der man den Ochsen für die kaiserliche Tafel briet, gestellt wurden.

[MZ_9-7]

Ungefähr 20 Fuß weiter nach oben liegen im Pflaster 4 Steine, welche die Ecken eines Vierecks von 42 Schuh Länge und 27 Schuh Breite bilden. Auf jedem dieser vier Steine sind die Buchstaben O. K. eingehauen (Ochsenküche), weil sie die Stelle angeben, auf welcher bei den Krönungen die Eckbalken der Küche, in der man den Ochsen für die kaiserliche Tafel briet, gestellt wurden.

12. Juni 1858

1541 - Ueber Eck an den hölzernen Streben des zweiten Stocks erhaben ausgeschnitten. Unterbau massiv, auf dem Eck ein Säulchen, durch ein Ornament den Uebergang in‘s Viereck vermittelnd.

Vor dieser ganzen Häuserreihe besteht das Pflaster aus Sandsteinplatten, welche theilweise mit Holzkanten abgeschrägt überdeckt sind. Unter diesen liegen die meistens mit Eisengittern verwahrten Kellerlöcher sowie die Kellertreppen und Schrotgänge. Auf dem Blatt, welches die Aussicht von dem Römerthürmchen nach dem Römerberg und Dom hin giebt, ist das Haus zu sehen, s.d.

Vor dieser ganzen Häuserreihe besteht das Pflaster aus Sandsteinplatten, welche theilweise mit Holzkanten abgeschrägt überdeckt sind. Unter diesen liegen die meistens mit Eisengittern verwahrten Kellerlöcher sowie die Kellertreppen und Schrotgänge. Auf dem Blatt, welches die Aussicht von dem Römerthürmchen nach dem Römerberg und Dom hin giebt, ist das Haus zu sehen, s.d.

Siehe auch: