Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

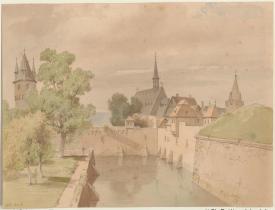

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Dom

ein Palmenzweig kreutzen, darüber ein Stern, sodann unten ein Hund mit einer brennenden Fackel im Maule. Dabei die Buchstaben

C. F. O. P. 1688.

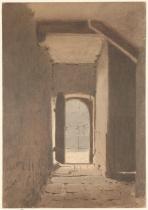

Madonnenbild, S. Abb. 4. [R0300] In Holz geschnitzt, ungefähr 5 Fuß hoch. Jetzt das Gewand schwarz angemalt, allem Anschein nach aber früher vergoldet. Sie steht auf einem zu einem Schlafsaal der Soldaten eingerichteten Gang auf einem Postament mit dem Kopf sehr nahe an der Decke, doch glaube ich, daß es der ursprüngliche Standort ist. Sie ist vollkommen erhalten.

Madonnenbild, s. Abb. 5. [R0299] Steht unten im Kreuzgang. Die Figur ist sehr kurz. Von Holz geschnitzt, dem Kinde fehlen die Arme und der Kopf.

C. F. O. P. 1688.

Madonnenbild, S. Abb. 4. [R0300] In Holz geschnitzt, ungefähr 5 Fuß hoch. Jetzt das Gewand schwarz angemalt, allem Anschein nach aber früher vergoldet. Sie steht auf einem zu einem Schlafsaal der Soldaten eingerichteten Gang auf einem Postament mit dem Kopf sehr nahe an der Decke, doch glaube ich, daß es der ursprüngliche Standort ist. Sie ist vollkommen erhalten.

Madonnenbild, s. Abb. 5. [R0299] Steht unten im Kreuzgang. Die Figur ist sehr kurz. Von Holz geschnitzt, dem Kinde fehlen die Arme und der Kopf.

23. September 1880

Seit einigen Tagen ist man damit beschäftigt, die bisher zur Caserne benutzten Räume zu Schulzwecken einzurichten und wurden bei dieser Gelegenheit die alten Gebäude so ziemlich ihres bisherigen Aussehens entkleidet und in eine andere Form gebracht. Viel Neues konnte ich bei dem abermaligen Durchsuchen nicht entdecken.

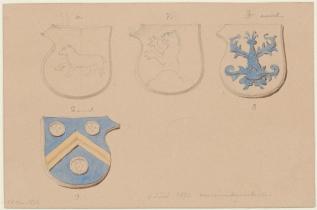

Weder über die verschiedenen, über den Thüren der übrigen Häuser angebrachten Wappen noch über die bei denselben befindlichen Buchstaben konnte ich etwas erfahren, einige wenige Notizen ausgenommen. Batton weiß darüber gar nichts und kümmert sich überhaupt um Baubeschreibung sehr wenig. Der Bau, an welchem sich das ebengenannte Wappen fand, hatte auf der zunächst an die Kreutzgangsgebäude vorstoßenden Seite im ersten noch geschmackvolles Fachwerk mit zierlich behauenen Balken in der bekannten Form.

Das Haus gegenüber, welches den Verbindungsgang mit dem Hauptgebäude im ersten Stockwerk hatte, stand früher ebenfalls auf zierlichen Trägern und unten hohl; es wurde erst später im Erdgeschoß vermauert.

Hinter dem ganzen Gebäudecomplex zieht, wie schon erwähnt wurde, die alte Stadtmauer, und zwar dasjenige Stück, welches bei dem Brand der Judengasse 1711 verschont blieb. Es ist jetzt bereits stellenweise angetastet und in Mitleidenschaft des Neubaus gezogen, nicht lange wird es

[Von der Chronologie abweichende Paginierung C. K.]

Weder über die verschiedenen, über den Thüren der übrigen Häuser angebrachten Wappen noch über die bei denselben befindlichen Buchstaben konnte ich etwas erfahren, einige wenige Notizen ausgenommen. Batton weiß darüber gar nichts und kümmert sich überhaupt um Baubeschreibung sehr wenig. Der Bau, an welchem sich das ebengenannte Wappen fand, hatte auf der zunächst an die Kreutzgangsgebäude vorstoßenden Seite im ersten noch geschmackvolles Fachwerk mit zierlich behauenen Balken in der bekannten Form.

Das Haus gegenüber, welches den Verbindungsgang mit dem Hauptgebäude im ersten Stockwerk hatte, stand früher ebenfalls auf zierlichen Trägern und unten hohl; es wurde erst später im Erdgeschoß vermauert.

Hinter dem ganzen Gebäudecomplex zieht, wie schon erwähnt wurde, die alte Stadtmauer, und zwar dasjenige Stück, welches bei dem Brand der Judengasse 1711 verschont blieb. Es ist jetzt bereits stellenweise angetastet und in Mitleidenschaft des Neubaus gezogen, nicht lange wird es

[Von der Chronologie abweichende Paginierung C. K.]

1. Juni 1871

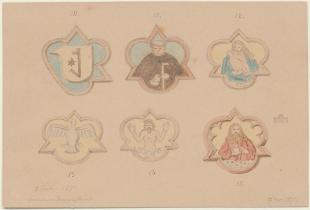

Der Haupttheil der Kirche stammt aus dem Jahr 1238, das Chor ist später wahrscheinlich erhöht worden, indem die Fenster in ihrem oberen Theil im Maaßwerk die Fischblase zeigen, während unten runde Säulchen mit zierlichen, an romanische Muster erinnernden Capitelen in den Laibungen stehen, welche, wie es scheint, von der ersten Anlage herrühren. Die Fenster im Hauptbau haben einfaches Maaßwerk ohne Nasen und ganz einfache Gliederung, wie sie im 13. Jahrh. vielfach vorkommt. Die Gewölbe der Kirche ruhen auf runden Säulen, die einzigen, die hier zu finden sind, und die Capitele an den Pfeilerbündeln, welche an den Wänden stehen, haben eine große Aehnlichkeit mit denen der Kirche in Seligenstadt. Viele Wappen sind in den Schlußsteinen der Gewölbe angebracht und sämmtlich von mir genau gezeichnet worden, s. Abb. [R0305] [R0302] [R0303] [R0298]

Der Anbau mit dem Portal nimmt sich seltsam aus; er war lange Zeit als Gewölbe an einen Eisenhändler vermiethet, bis vor ungefähr 13 Jahren eine Buchdruckerei hinein verlegt wurde.

Das Portal stand früher an der Barfüßerkirche und wurde bei deren Abbruch hierher versetzt. Ein anderes Portal dieser Kirche steht am Porzellanhof in der Stelzengasse, s.d.

Der Anbau mit dem Portal nimmt sich seltsam aus; er war lange Zeit als Gewölbe an einen Eisenhändler vermiethet, bis vor ungefähr 13 Jahren eine Buchdruckerei hinein verlegt wurde.

Das Portal stand früher an der Barfüßerkirche und wurde bei deren Abbruch hierher versetzt. Ein anderes Portal dieser Kirche steht am Porzellanhof in der Stelzengasse, s.d.

8. Juni 1871

Bei einer abermaligen genauen Untersuchung, die der helleren Beleuchtung wegen viel leichter anzustellen war als die vorige, habe ich gefunden, daß die sämmtlichen Capitele der Säulen vergoldet waren und die Rippen der Gewölbe bunt bemalt, wie die beifolgende Abbildung [R0306] [R0304] zeigt. Leider befanden sich die Capitele in einem Zustand der Zerstörung, welcher nur mit Mühe die Formen unterscheiden ließ, weßhalb an eine eigentliche scharfe Wiedergabe nicht gedacht werden konnte. Doch sind die Formen dieser Zeit dem Kundigen hinlänglich bekannt und wird er sich ohne Mühe zurechtfinden.

Ein einziges mit einem Rundbogen überdecktes Fenster habe ich aufgefunden. Beinahe alle Hausteine der Kirche sind aus blauem Stein angefertigt, während das übrige Mauerwerk mit Kalksteinen aus dem Wendelsbruche hergestellt ist.

Ein einziges mit einem Rundbogen überdecktes Fenster habe ich aufgefunden. Beinahe alle Hausteine der Kirche sind aus blauem Stein angefertigt, während das übrige Mauerwerk mit Kalksteinen aus dem Wendelsbruche hergestellt ist.

16. März 1865

An der Stelle des gegenwärtigen Hauses, das im Jahr 1785 neuerbaut wurde, stand früher ein altes Haus, das von einem der ersten und berühmtesten Buchdrucker, Christian Egenolph aus Hadamar, im Jahr 1543 erbaut wurde.

Dr. Erasmus v. Klettenberg, welcher ein Werkchen von Dr. Münden wegen Krankheit desselben fortsetzte, führt an, daß Egenolph an seinem, von ihm 1543 erbauten Hause das Eck der Sandgasse und des Kornmarkts, sonst das Beythal‘sche Haus genannt, eine Inschrift an einem Eckstein desselben, mit welchem wahrscheinlich ein Tragstein unter einem Ueberhang gemeint ist, angebracht habe, welches lautet:

Ab invecta huic urbi a se primo Typographica

Ao. XIII Domum hanc Christianus Egenolphus Hade

marien. extrui. F. Ao. Dni. MDXLIII.

Dr. Münden‘s Werk ist erschienen 1740 oder 1741, es ist eine Predigt, welche er 1740 bei dem Jubiläum der Buchdruckerkunst dahier gehalten und welche nachher im Jahr 1741 die hiesigen Buchdrucker und Schriftgießer auf ihre Kosten im Druck herausgaben. Siehe Didaskalia 1837, 1. Oct., No. 270.

In Herrn Schöff Gwinner‘s Werk „Kunst und Künstler in Frankfurt am Main“, Frkft. 1862, p. 48 sind die weiteren Notizen über Egenolphs Thätigkeit dahier nachzusehen.

Dr. Erasmus v. Klettenberg, welcher ein Werkchen von Dr. Münden wegen Krankheit desselben fortsetzte, führt an, daß Egenolph an seinem, von ihm 1543 erbauten Hause das Eck der Sandgasse und des Kornmarkts, sonst das Beythal‘sche Haus genannt, eine Inschrift an einem Eckstein desselben, mit welchem wahrscheinlich ein Tragstein unter einem Ueberhang gemeint ist, angebracht habe, welches lautet:

Ab invecta huic urbi a se primo Typographica

Ao. XIII Domum hanc Christianus Egenolphus Hade

marien. extrui. F. Ao. Dni. MDXLIII.

Dr. Münden‘s Werk ist erschienen 1740 oder 1741, es ist eine Predigt, welche er 1740 bei dem Jubiläum der Buchdruckerkunst dahier gehalten und welche nachher im Jahr 1741 die hiesigen Buchdrucker und Schriftgießer auf ihre Kosten im Druck herausgaben. Siehe Didaskalia 1837, 1. Oct., No. 270.

In Herrn Schöff Gwinner‘s Werk „Kunst und Künstler in Frankfurt am Main“, Frkft. 1862, p. 48 sind die weiteren Notizen über Egenolphs Thätigkeit dahier nachzusehen.

angebracht, die übrigen fünf haben jede ein Fenster, so daß man beinahe rings eine freie Aussicht hat, ein Genuß, der gar nicht genug zu schätzen ist, namentlich gewährt der Blick auf den nahen Dom einen höchst befriedigenden Ruhepunkt. Am interessantesten aber ist der Blick nach Norden in die benachbarte Mörsergasse, welche gleich einem engen Schlunde auf das Haus sich öffnet und über das Gewirre von Schornsteinen, Dächern und Brandmauern nach der Schnurgasse, Neugasse, Graubengasse, Kornblumengasse und Bockgasse; aus den Schornsteinen steigt der Rauch, und das Gewühl in den Straßen verstummt allmälig; ein solcher Moment war es, in welchem ich, das Haus durchforschend, in das eben beschriebene Thürmchen gelangte, auf der dunklen Treppe aufwärts plötzlich von den Strahlen der untergehenden Sonne geblendet wurde, welche die ganze Stadt mit einem duftigen Goldgewand umhüllten, nun wurde mir klar, daß das Thürmchen nicht blos ein Raum für eine Treppe zu gewinnen, an dem Hause angebracht war. -

In der Wetterfahne desselben findet sich die Schrift H. I. S. 1702 eingehauen, dieß scheint mir die Zeit seiner Erbauung. Auf dem Plan von Merian 1628 findet sich zwar bereits das Haus, jedoch ohne das Thürmchen, und Merian, wenn auch im détail namentlich sehr unzuverlässig, hätte ein so auffallendes Objekt doch nicht vergessen. Auch spricht die ganze Construktionsweise für meine Annahme. Wahrscheinlich

In der Wetterfahne desselben findet sich die Schrift H. I. S. 1702 eingehauen, dieß scheint mir die Zeit seiner Erbauung. Auf dem Plan von Merian 1628 findet sich zwar bereits das Haus, jedoch ohne das Thürmchen, und Merian, wenn auch im détail namentlich sehr unzuverlässig, hätte ein so auffallendes Objekt doch nicht vergessen. Auch spricht die ganze Construktionsweise für meine Annahme. Wahrscheinlich

erkaufte 1380 von den Erben des Herrn Rudolphs von Sachsenhausen den Münzhof, der von da an der trierische Hof hieß, und ein gleicher Wunsch von Kur-Kölln gab ohne Zweifel die Veranlassung, daß obgenannter Siegfried, der bedeutenste Mann seiner Zeit, dem jedesmaligen Erzbischof von Köln gegen eine einmalige Geldentschädigung das Recht der Herberge in seinem neuerbauten Hause zum Paradies in Lehen auftrug.

Daher geschah es, daß dieses Haus den Besitzern aus jenem Geschlecht von Marpurg bei jedesmaliger Veränderung in manu dominante et serviente von Kur-Kölln zu Lehen ertheilt ward.

Bereits nach dem vorhandenen ältesten Lehenbriefe von 1397 hatte es die Eigenschaft eines Kunkellehens, welches nach Erlöschung des Mannsstammes durch die Erbtöchter an ein anderes Geschlecht überging, in dieser aber der Mannsstamm auf‘s Neue den Vorzug hatte.

So vererbte sich dieses Lehen nach dem 1502 erfolgten Ableben des Schultheißen Ritters Ludwig zum Paradies, dem Letzten seines Geschlechts, an seine Schwesterkinder von Martorf und nach deren 1614 mit Schultheiß Johann von Martorf erfolgtem Aussterben an die Schad von Mittelbieberach, sämmtlich altlimpurger Geschlechterfamilien.

Daher geschah es, daß dieses Haus den Besitzern aus jenem Geschlecht von Marpurg bei jedesmaliger Veränderung in manu dominante et serviente von Kur-Kölln zu Lehen ertheilt ward.

Bereits nach dem vorhandenen ältesten Lehenbriefe von 1397 hatte es die Eigenschaft eines Kunkellehens, welches nach Erlöschung des Mannsstammes durch die Erbtöchter an ein anderes Geschlecht überging, in dieser aber der Mannsstamm auf‘s Neue den Vorzug hatte.

So vererbte sich dieses Lehen nach dem 1502 erfolgten Ableben des Schultheißen Ritters Ludwig zum Paradies, dem Letzten seines Geschlechts, an seine Schwesterkinder von Martorf und nach deren 1614 mit Schultheiß Johann von Martorf erfolgtem Aussterben an die Schad von Mittelbieberach, sämmtlich altlimpurger Geschlechterfamilien.

Als auch die v. Schad erloschen, fiel das Lehen an die letzte dieses Geschlechts zu Frankfurt, Fräulein Anna Sybilla v. Schad, welche 1737 ledig starb.

In ihrem 1732 errichteten Testament setzte dieselbe die adel. Ganerbschaft des Hauses Alten v. Limpurg in so ferne zum Universalerben ein, daß eine ihren Namen tragende Stiftung zu wohltätigen Zwecken für die ganerbschaftlichen Familien von ihr errichtet und die Ausführung und Verwaltung derselben der Ganerbschaft übertragen ward.

Da das Haus Zum Paradies zu diesem Vermögen gehörte, so ersuchte sie Kur-Kölln als den Lehnsherrn um Konfirmation des Besitzes dieses Hauses (Lehn‘s) zum Vortheil der Stiftung, welche dann auch 1770 in der Weise erfolgte, daß die jeweiligen Administratoren der Stiftung, welche als von Martorfische Abkömmlinge von den Ganerben zu Alt-Limpurg aus ihrer Mitte zu wählen seien, als Lehnträger bei Erledigungsfällen in manu dominante et serviente zu investiren seien, was denn auch in der Folge jedesmal geschehen ist.

Nach Auflösung des deutschen Reichs fiel die Lehnsherrlichkeit von Kurkölln dem Fürsten Primas und Großherzog von Frankfurt und demnächst hiesiger freier Stadt zu, welch letztere derselben Appropriationsurkunde d. d. 20ten Januar 1824 gegen eine Re-

In ihrem 1732 errichteten Testament setzte dieselbe die adel. Ganerbschaft des Hauses Alten v. Limpurg in so ferne zum Universalerben ein, daß eine ihren Namen tragende Stiftung zu wohltätigen Zwecken für die ganerbschaftlichen Familien von ihr errichtet und die Ausführung und Verwaltung derselben der Ganerbschaft übertragen ward.

Da das Haus Zum Paradies zu diesem Vermögen gehörte, so ersuchte sie Kur-Kölln als den Lehnsherrn um Konfirmation des Besitzes dieses Hauses (Lehn‘s) zum Vortheil der Stiftung, welche dann auch 1770 in der Weise erfolgte, daß die jeweiligen Administratoren der Stiftung, welche als von Martorfische Abkömmlinge von den Ganerben zu Alt-Limpurg aus ihrer Mitte zu wählen seien, als Lehnträger bei Erledigungsfällen in manu dominante et serviente zu investiren seien, was denn auch in der Folge jedesmal geschehen ist.

Nach Auflösung des deutschen Reichs fiel die Lehnsherrlichkeit von Kurkölln dem Fürsten Primas und Großherzog von Frankfurt und demnächst hiesiger freier Stadt zu, welch letztere derselben Appropriationsurkunde d. d. 20ten Januar 1824 gegen eine Re-

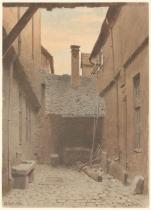

16. Oktober 1874

Am 6ten Oct. wurde das ehemalige Pfarrhaus mit den angrenzenden Häusern auf den Abbruch versteigert, welcher auch bereits begonnen hat. Es wurde laut einer an ihm neben der Hausthüre auf einer steinernen Tafel angebrachten Inschrift im Jahr 1635 während des Angriffs der kaiserlichen Truppen auf Sachsenhausen, das von dem General Vitzthum besetzt war, in Brand geschossen und zerstört und erst im Jahr 1646 wieder auferbaut.

In dem Hofe, der ein sehr malerisches Bild darbietet, steht ein Träger, s.Ab. [RS0075] von Holz, welcher die Jahreszahl 1646 trägt. Ich vermuthe, da er halb in [die] Wand eingebaut ist, daß der untere Raum früher eine offene Halle bildete. Die Aussicht aus den Fenstern der Zimmer nach dem gegenüberliegenden Dom ist prächtig und läßt sich vortrefflich als Bild behandeln. Der Unterbau des Hauses ist von Stein, der obere Stock, nach dem Main zu, von außen mit Brettern und Schindeln beschlagen, was einen eigenthümlichen Eindruck macht. Besondere architektonische Merkwürdigkeiten sind an dem Hause nicht vorhanden, ebensowenig wie an den Nachbarhäusern. Der obenerwähnte hölzerne Träger ist das Einzige, was zu bemerken wäre, und auch er ist höchst einfach.

In dem Hofe, der ein sehr malerisches Bild darbietet, steht ein Träger, s.Ab. [RS0075] von Holz, welcher die Jahreszahl 1646 trägt. Ich vermuthe, da er halb in [die] Wand eingebaut ist, daß der untere Raum früher eine offene Halle bildete. Die Aussicht aus den Fenstern der Zimmer nach dem gegenüberliegenden Dom ist prächtig und läßt sich vortrefflich als Bild behandeln. Der Unterbau des Hauses ist von Stein, der obere Stock, nach dem Main zu, von außen mit Brettern und Schindeln beschlagen, was einen eigenthümlichen Eindruck macht. Besondere architektonische Merkwürdigkeiten sind an dem Hause nicht vorhanden, ebensowenig wie an den Nachbarhäusern. Der obenerwähnte hölzerne Träger ist das Einzige, was zu bemerken wäre, und auch er ist höchst einfach.

10. Oktober 1874

Nachdem am verwichenen Dienstag, den 6. Oct: die Häuser in der Löhergasse No. 36, 38, 40-56, 58, 60-62, 64 auf den Abbruch versteigert wurden, so hat derselbe bereits begonnen und ist der Anfang gleich am folgenden Tage gemacht worden. Es verschwindet mit ihm ein äußerst charakteristisches Stück des alten Sachsenhausen. Bei der Belagerung oder vielmehr Vertreibung des General Vitzthum im Jahr 1635 wurde ein großer Theil derselben zerstört und erst später wieder aufgebaut. Dieselben sind meistens von Holz und ohne weitere architektonische Merkwürdigkeiten.

O.160, O.159, O.158, O.157, O.156, O.155, O.154, O.153, O.152, O.151, O.150, O.149,

O.148, O.147

O.160, O.159, O.158, O.157, O.156, O.155, O.154, O.153, O.152, O.151, O.150, O.149,

O.148, O.147