Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

17. Juni 1876

Bei dem Abbruch wurde ein schöner hölzerner Träger gefunden und sichtbar gemacht, welcher auf einem steinernen Untersatz ruhte. Er gehört in das 17. Jahrh[undert]

12. April 1859

Das im vorigem Jahrhundert neuerbaute Haus trägt über der Hausthür einen Falken in Stein ausgehauen. Im Hofe links von der Eingangsthüre ist ein Stein eingemauert, der zwei mir unbekannte Wappen trägt, er scheintein Ueberrest der alten Häuser zu seyn, den man hier einsetzte, um ihn zu erhalten und trägt die Jahreszahl 1686, s. Abb. [R1213]

Sodann findet sich im Hofe ein aus blauem Stein gehauenes Figürchen, ungefähr 1 ½ Fuß hoch, einen Schalksnarren darstellend, welcher ein Wappen hält, drei Eicheln mit Blättern an einem Zweig, dasselbe gehört offenbar einer früheren Periode an als der oben erwähnte Stein und weist die Form des Schildes sowie die ganze Ausführung etwa in das 15. Jahrh. s. Abb. [R0430] Es ist ebenfalls ein Rest der früheren Gebäude auf einem Stein neben einer Thüre aufgesetzt, ein Standort, auf den er jedenfalls nicht gehört, es ist mit dem Rücken an einer halbrunden Steinfläche angelehnt, welche ursprünglich dazu gehörte und muß von jeher frei gestanden haben. Seine eigentliche Bestimmung außer der als Wappenträger ist mir nicht recht klar. Weiter als das Wappen trug er nichts, denn die Falten der Kaputze auf seinem Kopf sind vollkommen ausgeführt und dazu gemacht, um gesehen zu werden.

Vielleicht war es auf einem Treppenpfosten am Aufgang aufgestellt. Welcher Familie das Wappen,

Sodann findet sich im Hofe ein aus blauem Stein gehauenes Figürchen, ungefähr 1 ½ Fuß hoch, einen Schalksnarren darstellend, welcher ein Wappen hält, drei Eicheln mit Blättern an einem Zweig, dasselbe gehört offenbar einer früheren Periode an als der oben erwähnte Stein und weist die Form des Schildes sowie die ganze Ausführung etwa in das 15. Jahrh. s. Abb. [R0430] Es ist ebenfalls ein Rest der früheren Gebäude auf einem Stein neben einer Thüre aufgesetzt, ein Standort, auf den er jedenfalls nicht gehört, es ist mit dem Rücken an einer halbrunden Steinfläche angelehnt, welche ursprünglich dazu gehörte und muß von jeher frei gestanden haben. Seine eigentliche Bestimmung außer der als Wappenträger ist mir nicht recht klar. Weiter als das Wappen trug er nichts, denn die Falten der Kaputze auf seinem Kopf sind vollkommen ausgeführt und dazu gemacht, um gesehen zu werden.

Vielleicht war es auf einem Treppenpfosten am Aufgang aufgestellt. Welcher Familie das Wappen,

das es trägt, angehörte, konnte ich noch nicht ermitteln, doch habe ich dasselbe oder doch wenigstens ein sehr ähnliches auf einem Tragstein des Hauses E.209 gefunden. s.d. Biebergasse 1. Die technische Ausführung des ganzen Steinbildes ist reizend und gehört es mit zu den originellsten und schönsten Dingen, die wir aus dieser Zeit besitzen.

Mai 1859

Am Hinterhaus über der Hausthür, wie beifolgende Abb. [R1105] zeigt, auf einem Altar ein Herz, das in einem Feuer liegt und brennt, darüber schweben zwei Engel, welche eine Krone halten. Im Hintergrunde eine Stadt und unter dem Altar ein Täfelchen, wahrscheinlich um eine Inschrift aufzunehmen. Es ist jetzt leer, vielleicht war die Schrift od. Jahreszahl darauf gemalt und ist jetzt überstrichen. Das Ganze ist von einem Blätterkranz umgeben und aller Wahrscheinlichkeit nach jünger als der Thürsturz, über dem es sich befindet.

Neben der Thüre ein wunderschön profilirtes Fenster, zwar schon aus späterer Zeit der Gothik, aber trotzdem vortrefflich, s. Abb. [R0152] Hinter dem Hinterhaus ein kleiner Garten, welcher auf die Häuser der Ankergasse stößt und von hohen Brandmauern eingeschlossen ist, ein außerordentlich malerisches Bild darbietet. Das Haus hat einen Ausgang in den Hof des Hauses I.210 in der Ankergasse 16 und soll früher noch mehrere Ausgänge gehabt haben.

Auf dem Merianschen Plan von 1628 ist es in seinem alten Zustand bereits als ein großes Gebäude angegeben.

Das Weitere ist von Batton bereits ausführlich berichtet, wie er denn auch

Neben der Thüre ein wunderschön profilirtes Fenster, zwar schon aus späterer Zeit der Gothik, aber trotzdem vortrefflich, s. Abb. [R0152] Hinter dem Hinterhaus ein kleiner Garten, welcher auf die Häuser der Ankergasse stößt und von hohen Brandmauern eingeschlossen ist, ein außerordentlich malerisches Bild darbietet. Das Haus hat einen Ausgang in den Hof des Hauses I.210 in der Ankergasse 16 und soll früher noch mehrere Ausgänge gehabt haben.

Auf dem Merianschen Plan von 1628 ist es in seinem alten Zustand bereits als ein großes Gebäude angegeben.

Das Weitere ist von Batton bereits ausführlich berichtet, wie er denn auch

die Inschrift auf dem Steinbild durchaus richtig gelesen hat und wiedergibt.

Der hintere jetzt in einen Hof verwandelte Garten ist äußerst malerisch und zeigt die alten Häuser in einer Weise, wie sie dahier selten mehr vorkommt; man überblickt einen Theil der Hinterhäuser der Ankergasse, über deren Dächer die steilen Giebel der Gebäude es Carmeliterklosters hervorragen.

Der hintere jetzt in einen Hof verwandelte Garten ist äußerst malerisch und zeigt die alten Häuser in einer Weise, wie sie dahier selten mehr vorkommt; man überblickt einen Theil der Hinterhäuser der Ankergasse, über deren Dächer die steilen Giebel der Gebäude es Carmeliterklosters hervorragen.

Der älteste Theil ist unstreitig die nördliche Mauer des Hinterhauses, und es unterliegt keinem Zweifel, daß es ein Theil jener ältesten Umfassungsmauer ist, die hier die Grenze der Stadt umzog und noch heute durch die Vertiefung in der Borngasse den Graben erkennen läßt, welcher vor ihr lag. Dieses Stück Mauer ist mit das älteste, was wir hier in Frankfurt besitzen. Auf den verschiedenen Abb. ist es ziemlich deutlich dargestellt und verdient, bei dem Studium unserer ersten Stadtbefestigung einen Platz in der vordersten Reihe des dafür vorhandenen Materials. Es findet sich in ihrem unteren dickeren Theile eine wandschrankartige Vertiefung, ein sogenanntes Könsterlein, das zum Boden einen Stein hat, der wie ein Becken ausgehöhlt ist. Überdeckt ist es mit einer hölzernen Schwelle, die noch ganz erhalten darin liegt. Die Abbildung des Raumes, welcher von dieser Mauer auf der Nordseite eingeschlossen wird, zeigt nebst einer äußeren Ansicht sowie Grundriß und Durchschnitt das Nähere, s. Abb. [R0240] [R0252] [R1025] [R1026]

Bei einer im vorigen Jahr (1862) vorgenommenen Reparatur und theilweisen Umgestaltung verschiedener Theile des Hauses, hatte ich die günstige Gelegen[heit], unterstützt von Herrn Dietz, obige Studien ziemlich genau und erschöpfend vorzunehmen.

Auch Batton kannte das erwähnte Mauerstück schon ziemlich genau. s.d. Band 1. p. 64.

Der ganze hintere Hof erinnert noch außerordentlich an die alte Zeit, trotzdem daß auch in ihm verschiedene Neugestaltungen nothwendig geworden waren.

[Von der Chronologie abweichende Paginierung ergänzt C. K.]

Bei einer im vorigen Jahr (1862) vorgenommenen Reparatur und theilweisen Umgestaltung verschiedener Theile des Hauses, hatte ich die günstige Gelegen[heit], unterstützt von Herrn Dietz, obige Studien ziemlich genau und erschöpfend vorzunehmen.

Auch Batton kannte das erwähnte Mauerstück schon ziemlich genau. s.d. Band 1. p. 64.

Der ganze hintere Hof erinnert noch außerordentlich an die alte Zeit, trotzdem daß auch in ihm verschiedene Neugestaltungen nothwendig geworden waren.

[Von der Chronologie abweichende Paginierung ergänzt C. K.]

Siehe auch:

abstehenden runden Treppenhause, welches durch eine ziemlich enge Wendeltreppe bis unters Dach hinaufging. Mit Ausnahme des Erdgeschosses, welches in Stein, war natürlich das ganze Haus nur Holz und Riegelwand. Vom Vorderhause lief eine alte hölzerne Gallerie nach den Hintergebäuden zu. Der Hof bildete sich durch den Raum zwischen dem Vorderhause und einem parallel mit diesem stehenden Gebäude im Hofe, dessen Giebelform noch an der Brandmauer des jetzigen Mettenheimer‘schen Gewölbes sichtbar ist. Das Ganze erinnere ich mich als ein sehr unregelmäßiges Viereck.

An der östlichen Seite dieses Hofes befand sich, beschattet von einigen alten Hollunderbäumen, ein großer Ziehbrunnen. Bei Aufräumung desselben wurden verschiedene alte wachsleinwandene Regenschirme aufgefunden, deren sehr blumige Dessins meine Aufmerksamkeit erregten. An Stelle dieses Ziehbrunnens befindet sich die heutige Pumpe, welche stets in ausreichender Menge ein frisches Wasser liefert. Das parallele Hofgebäude war niedriger wie das Vorderhaus, aber mehr in Stein gebaut.

Durch das Hofgebäude führte ein Gang und dieser zu einem zweiten Raum, dessen Boden, stark mit Erde erhöht, einen Garten vorstellen sollte, dem jedoch Licht und Luft wesentlich fehlten, und so wucherten dort neben verkümmerten Bäumchen, Gesträuche und Sonnenblumen in einer Pflanzung, der die sorgende Hand eines Gärtners jedoch seit lange gefehlt zu haben schien und waren alle Gewächse mit zahllosen Blattläusen bedeckt. - Auf der östlichen Seite dieses verkrüppelten Gartens stand noch ein einstöckiges Gebäude, welches mit der Mauer nach dem jetzigen Würtemberger Hofe, damals Goldnen Löwen, und einer anderen nach dem Köpplerhöfchen den Abschluß bildete.

An der östlichen Seite dieses Hofes befand sich, beschattet von einigen alten Hollunderbäumen, ein großer Ziehbrunnen. Bei Aufräumung desselben wurden verschiedene alte wachsleinwandene Regenschirme aufgefunden, deren sehr blumige Dessins meine Aufmerksamkeit erregten. An Stelle dieses Ziehbrunnens befindet sich die heutige Pumpe, welche stets in ausreichender Menge ein frisches Wasser liefert. Das parallele Hofgebäude war niedriger wie das Vorderhaus, aber mehr in Stein gebaut.

Durch das Hofgebäude führte ein Gang und dieser zu einem zweiten Raum, dessen Boden, stark mit Erde erhöht, einen Garten vorstellen sollte, dem jedoch Licht und Luft wesentlich fehlten, und so wucherten dort neben verkümmerten Bäumchen, Gesträuche und Sonnenblumen in einer Pflanzung, der die sorgende Hand eines Gärtners jedoch seit lange gefehlt zu haben schien und waren alle Gewächse mit zahllosen Blattläusen bedeckt. - Auf der östlichen Seite dieses verkrüppelten Gartens stand noch ein einstöckiges Gebäude, welches mit der Mauer nach dem jetzigen Würtemberger Hofe, damals Goldnen Löwen, und einer anderen nach dem Köpplerhöfchen den Abschluß bildete.

28. Juni 1870

Altes Steinbild am Dom (Südportal). Ein Mann, welcher mit einem Löwen kämpft und ihm das Schwert in den Leib stößt. Dieses Bild ist der Sage nach ein Wahrzeichen des Doms und wurde von dem Volke für eine obscoene Darstellung gehalten, weßhalb auch das Sprichwort entstand:

„Zu Frankfurt an dem Dom

v……..t der Mönch die Nonn‘ “

Man hielt nämlich das Schwert des Ritters für etwas anderes, ebenso wie man den Löwen für eine Nonne gehalten. Bei dem furchtbaren und zerstörenden Dombrand 1867 in der Nacht vom 16. Aug. wurde das Bild, das einen Theil eines Säulencapitels bildete, heruntergeworfen und theilweise zertrümmert, der untere Theil fehlt leider, den oberen gelang es mir, wieder herzustellen. An der Figur des Ritters ist die Absicht, einen Gepanzerten nachzubilden, nicht zu verkennen, meiner Ansicht nach stammt derselbe aus der Mitte des 14. Jahrh (1355), s. Abb. [R0503]

[eingeklebter Buchausschnitt: S. E.]

„Die Maurerkelle im Dom.

Nicht mehr vorhanden. (Abb. 3.)

Im Dom an dem zweiten Pfeiler rechts beim Eingang ganz oben über dem Kapital, wo das Gewölbe aufsitzt, bemerkte man einen dunklen Körper, der einem Messerstiel von unten gesehen nicht unähnlich war. Es sollte dies der Stiel einer Maurerkelle sein, die mit der Spitze in die Mauer gesteckt seit langer Zeit ihren Ruf als Wahrzeichen des hiesigen Domes zu bewahren wusste. Bei der vor zwei und drei Jahren stattgehabten Restauration der Kirche kam man natürlich auch an jene durch die Sage geheiligte, freilich sehr schwer zugängliche Stelle und es ergab sich, dass die Phantasie des Volkes seit wer weiss wie langer Zeit an einem Rüsthaken hing, den man fälschlich für den Schaft einer Maurerkelle gehalten hatte; er wurde entfernt.

Die Topographie ist um eine Notiz reicher und unsere Stadt um ein Wahrzeichen ärmer geworden.“

„Zu Frankfurt an dem Dom

v……..t der Mönch die Nonn‘ “

Man hielt nämlich das Schwert des Ritters für etwas anderes, ebenso wie man den Löwen für eine Nonne gehalten. Bei dem furchtbaren und zerstörenden Dombrand 1867 in der Nacht vom 16. Aug. wurde das Bild, das einen Theil eines Säulencapitels bildete, heruntergeworfen und theilweise zertrümmert, der untere Theil fehlt leider, den oberen gelang es mir, wieder herzustellen. An der Figur des Ritters ist die Absicht, einen Gepanzerten nachzubilden, nicht zu verkennen, meiner Ansicht nach stammt derselbe aus der Mitte des 14. Jahrh (1355), s. Abb. [R0503]

[eingeklebter Buchausschnitt: S. E.]

„Die Maurerkelle im Dom.

Nicht mehr vorhanden. (Abb. 3.)

Im Dom an dem zweiten Pfeiler rechts beim Eingang ganz oben über dem Kapital, wo das Gewölbe aufsitzt, bemerkte man einen dunklen Körper, der einem Messerstiel von unten gesehen nicht unähnlich war. Es sollte dies der Stiel einer Maurerkelle sein, die mit der Spitze in die Mauer gesteckt seit langer Zeit ihren Ruf als Wahrzeichen des hiesigen Domes zu bewahren wusste. Bei der vor zwei und drei Jahren stattgehabten Restauration der Kirche kam man natürlich auch an jene durch die Sage geheiligte, freilich sehr schwer zugängliche Stelle und es ergab sich, dass die Phantasie des Volkes seit wer weiss wie langer Zeit an einem Rüsthaken hing, den man fälschlich für den Schaft einer Maurerkelle gehalten hatte; er wurde entfernt.

Die Topographie ist um eine Notiz reicher und unsere Stadt um ein Wahrzeichen ärmer geworden.“

11. September 1867

Ueber der Hausthüre im Sturz eingehauen:

Vor Hagel Ungewitter Feuer und Wasserfluth

behit uns lieber Herre Gott

Unterbau in Stein, an dem Ecktragstein unter dem ersten Stock die Buchstaben H A K . 1746.

Vor Hagel Ungewitter Feuer und Wasserfluth

behit uns lieber Herre Gott

Unterbau in Stein, an dem Ecktragstein unter dem ersten Stock die Buchstaben H A K . 1746.

21. Juni 1865

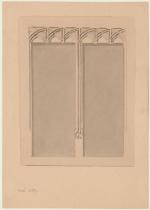

Einer jener alten Höfe, in welchen Fuhrmannswirthschaft getrieben wurde, und da dieselben heutzutage mit reißender Schnelligkeit verschwinden, derselbe aber noch so glücklich erhalten ist, daß man sich bei seinem Anblick wirklich in die erste Zeit seiner Entstehung zurückversetzt glaubt, hielt ich es umsomehr für meine Aufgabe, ihm in der Abbildung [RS0175] ein dauerndes Andenken zu erhalten, zumal er auch als malerischer Gegenstand von allerhöchstem Interesse ist.

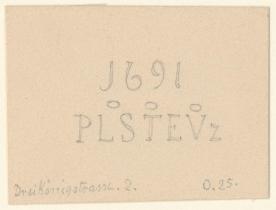

Wie die Abbildung zeigt, besteht er aus Holzbauten mit sichtbaren Balken, der Unterbau ist theilweise von Stein. Ueber einer Thüre, welche links auf dem Bilde die erste schmälere neben dem Wassertrog unter der vorspringenden und überdeckten Gallerie ist, finden wir die Jahreszahl 1579 eingehauen, die wohl das Jahr der Erbauung anzeigt. Auf einem Tragstein dicht daneben, unter der Gallerie die Jahreszahl 1691 und folgende Schrift :

P L ° S T° E V° Z,

die ich noch nicht zu entziffern vermochte.

Unter einem Zwerghaus im Hofe finden sich einige in Holz geschnitzte Träger von roher Arbeit, Männerköpfe darstellend.

Im Sommer ist der Tisch unter dem Baum oft von Gästen aller Art besetzt und bietet ein recht gemütliches Bild dar.

Wie die Abbildung zeigt, besteht er aus Holzbauten mit sichtbaren Balken, der Unterbau ist theilweise von Stein. Ueber einer Thüre, welche links auf dem Bilde die erste schmälere neben dem Wassertrog unter der vorspringenden und überdeckten Gallerie ist, finden wir die Jahreszahl 1579 eingehauen, die wohl das Jahr der Erbauung anzeigt. Auf einem Tragstein dicht daneben, unter der Gallerie die Jahreszahl 1691 und folgende Schrift :

P L ° S T° E V° Z,

die ich noch nicht zu entziffern vermochte.

Unter einem Zwerghaus im Hofe finden sich einige in Holz geschnitzte Träger von roher Arbeit, Männerköpfe darstellend.

Im Sommer ist der Tisch unter dem Baum oft von Gästen aller Art besetzt und bietet ein recht gemütliches Bild dar.