Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Dom

An der äußeren Seite der Mauer in dem Viehhofe waren in gewissen Entfernungen und etwa in Mannshöhe über dem Boden Steine eingemauert, welche ein erhaben gearbeitetes großes vergoldetes F. mit der Jahreszahl 1712-14 trugen und vermochte man an ihnen das Voranschreiten des Neubaues nach dem fürchterlichen Brande von 1711 (sogenannter Judenbrand), der beinahe die ganze Straße in Asche legte, genau zu verfolgen. Auch in der Mauer, die das Dominikanerkloster vor der Judengasse abschloß, fanden sich solche Steine vor, sie tragen theilweise den Frankf. Adler und sind heute noch in einigen Häusern in dem Neunergäßchen, deren Höfe ebenfalls von der Stadtmauer begrenzt wurden, zu sehen.

Von Zeit zu Zeit, etwa zwischen je 6-8 Häusern, hatte man Brandmauern errichtet, welche bis über die Giebel und Firsten weit hinausragten und auf ihren Horststeinen gewöhnlich mit einer Kugel gekrönt waren.

Die Häuser auf der gegenüberliegenden Seite hatten sämmtlich zwei Höfe, deren hinterster durch die finstere Klostermauer geschlossen wurde, die sich beinahe in der ganzen Länge der Straße hinter ihnen herzog. Hier waren nun in regelmäßigen Abständen zwischen je 6 Häusern Brandmauern eingeschoben, welche die ohnedem engen Höfe abschließend, den finsteren und unheimlichen Eindruck dieser Seite noch bedeutend vermehrten. Auch fanden sich viele Häuser vor, die zwei Keller übereinander hatten, von denen der unterste und tiefste meistens mit einem versteckten Eingang versehen war und welche offenbar nur den Zweck hatten, in Zeiten der Bedrängnis das werthvollste Hab und Gut darin zu verbergen. Daß dieselben auch hier und da anderen Absichten dienen mußten, kann ebenfalls nicht in Abrede gestellt werden, wie denn auch unsere frühere Sicherheitspolizei ein ganz besonders achtsames Augenmerk auf diese Räumlichkeiten zu richten pflegte. Hier stand auch das Hochzeitshaus, das für ein allgemeines Muster des in der Straße herrschenden Baustyles angesehen werden konnte, s. Abb. [R0258]

Von Zeit zu Zeit, etwa zwischen je 6-8 Häusern, hatte man Brandmauern errichtet, welche bis über die Giebel und Firsten weit hinausragten und auf ihren Horststeinen gewöhnlich mit einer Kugel gekrönt waren.

Die Häuser auf der gegenüberliegenden Seite hatten sämmtlich zwei Höfe, deren hinterster durch die finstere Klostermauer geschlossen wurde, die sich beinahe in der ganzen Länge der Straße hinter ihnen herzog. Hier waren nun in regelmäßigen Abständen zwischen je 6 Häusern Brandmauern eingeschoben, welche die ohnedem engen Höfe abschließend, den finsteren und unheimlichen Eindruck dieser Seite noch bedeutend vermehrten. Auch fanden sich viele Häuser vor, die zwei Keller übereinander hatten, von denen der unterste und tiefste meistens mit einem versteckten Eingang versehen war und welche offenbar nur den Zweck hatten, in Zeiten der Bedrängnis das werthvollste Hab und Gut darin zu verbergen. Daß dieselben auch hier und da anderen Absichten dienen mußten, kann ebenfalls nicht in Abrede gestellt werden, wie denn auch unsere frühere Sicherheitspolizei ein ganz besonders achtsames Augenmerk auf diese Räumlichkeiten zu richten pflegte. Hier stand auch das Hochzeitshaus, das für ein allgemeines Muster des in der Straße herrschenden Baustyles angesehen werden konnte, s. Abb. [R0258]

3. Juni 1874

Massiver Unterbau. Ueber der Hausthür ein Kopf, roh in Stein gehauen. Jedenfalls reicht das Haus nicht bis zu dem Wiederaufbau nach dem Brande von 1711 hinauf, sondern ist später erneuert. Es stieß mit seinem hintersten Hofe auf die Stadtmauer am Dominikanerkloster, wie alle Häuser auf dieser Seite.

11. Juni 1874

Heute wurde der Anfang mit dem Abbruch gemacht. Stößt mit seinen Hintergebäuden auf die Stadtmauer am Dominikanerkloster.

[kein Datum]

War ein älteres Haus, das wahrscheinlich mit seinem Unterbau bis zu dem Brande von 1711 hinaufreichte. Mit seinem hintersten Höfchen stieß [es] auf die Stadtmauer an dem Dominikanerkloster, nach dem Judenmarkt lag seine Südseite, die mit Schiefersteinen beschlagen war frei, da es das letzte Haus in der Judengasse war. Seine nach der Stadtmauer hin gelegenen Hinterbauten zeigten ein höchst sonderbares Gewinkel.

auch das in die Straße hineinstehende Stück der alten Stadtmauer mit dem Bogen abzubrechen und ist dasselbe heute bereits beinahe ganz niedergelegt, was nun dem ganzen Platze ein durchaus verändertes Aussehen giebt, und somit ist abermals ein Hauptkennzeichen unserer alten Stadt, wie sie die jetzige Generation noch in Erinnerung hat, gefallen. s. Abb. [R0272] [R0274] [R0266]

11. Juni 1836

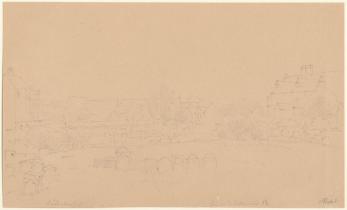

Der alte Judenkirchhof ist einer der merkwürdigsten und malerischsten Orte der ganzen Stadt und hatte von meiner frühesten Jugend an schon meine Aufmerksamkeit rege gemacht, dessenungeachtet wollte es mir nicht gelingen, in den wohlverschlossenen und bewachten Raum einzudringen, bis mir dieser Tage ein Zufall den Eingang verschaffte. Ich befand mich nämlich auf der Gallerie des Pfarrthurmes, von wo aus man diesen seltsamen Platz äußerst bequem einsehen kann und war gerade im Begriff, die auf demselben weidenden Thiere, ein Stier und mehrere Schaafe, denen die Wolle bis auf die Erde herabhing, wie ich später fand, etwas genauer zu betrachten, als ich eine plötzliche Bewegung und ein Scheuwerden derselben wahrnahm und sie nach einer Richtung hin entspringen sah. Alsbald erschienen einige Knaben als Ursache dieses Tumultes, sie sprangen zwischen den Grabsteinen herum und warfen nach den Thieren mit Steinen, plötzlich drehte der Stier um und blieb stehen, Miene machend, sich zur Wehr zu setzen, worauf die kleine Bande ziemlich schnell über eine Mauer in einen der anstoßenden Bleichgärten kletterte. Nach Verlauf einer halben Stunde stand ich auf dem Kirchhof.

Es war gegen 10 Uhr morgens, und um 1 Uhr erst konnte ich mich entschließen, denselben zu verlassen. Der Eindruck war für mich wahrhaft überwältigend; die Masse von Steinen, alle mit halbmannshohem Grase reichlich überwachsen, das im Winde wehte, dazwischen eine Menge Hollundersträucher und im Hintergrunde die alten Häuser der Judenmauer, der Judengasse, die Dominikanerklostergebäude und der soeben

Es war gegen 10 Uhr morgens, und um 1 Uhr erst konnte ich mich entschließen, denselben zu verlassen. Der Eindruck war für mich wahrhaft überwältigend; die Masse von Steinen, alle mit halbmannshohem Grase reichlich überwachsen, das im Winde wehte, dazwischen eine Menge Hollundersträucher und im Hintergrunde die alten Häuser der Judenmauer, der Judengasse, die Dominikanerklostergebäude und der soeben

24. Juli 1859

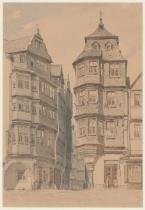

Unter dem Thorbogen rechts beim Eingang ein vermauertes Fenster, dessen Gewände zierliche verschnittene Stäbe tragen. Das Haus hatte früher einen durch alle Stockwerke reichenden Erker und war auf der Außenseite ganz mit Schiefersteinen beschlagen, s. Abb. [R0207] Kannengießergasse. Nach dem Hofe zu hatte es offene Holzgallerien. In der Nacht vom 29. auf 30ten Sept. des Jahres 1846 entstand in diesem Hause Feuer, welches rasch um sich griff und die oberen Stockwerke verzehrte, dieselben wurden alsdann in Holzarchitektur mit Beibehaltung des Erkers wieder aufgebaut, allein da dieß gegen die Verordnung geschehen war, welche Erker und Ueberhänge verbietet, so mußte auf Beschwerde der Nachbarschaft der bereits vollendete und bewohnte Erker mit großen Kosten wieder abgebrochen werden und erhielt somit das Haus die Gestalt, in der es heute noch steht. Die Abbild. [R0207], welche den Eingang zu der Kannengießergasse darstellt, gibt links den Thorbogen des Hainerhofes, mit dem Hause darüber sammt dessen Erker genau im alten Zustande an. Sie wurde von mir im Jahre 1845 angefertigt.

Auch ist die Ab. [R0235] nachzusehen, welche den Blick unter den Thorbogen durch nach dem Dom zeigt.

Auch ist die Ab. [R0235] nachzusehen, welche den Blick unter den Thorbogen durch nach dem Dom zeigt.

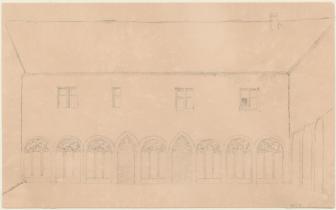

Unter dem Hause führt ein Thorweg in den geräumigen Hof, in welchem ein kleines, um einige Fuß erhöhtes Gärtchen angebracht ist, hier stand früher eine Statue, Christus als Gärtner, die nachher weggenommen und eine Zeitlang in einem Hofe eines Hauses in [der] Schüppengasse aufgestellt war, wenn ich nicht irre, war sie vom Domt[urm?]. Hinter den Gebäuden nach der Judengasse hin zieht die Stadtmauer, auf mächtige Bogen gestellt;, sie wurde in den Jahren 1711-13 neu von der Judenschaft aufgeführt, da sie bei dem Brande der Judengasse, der in gedachten Jahren dieselbe beinahe ganz einäscherte und zerstörte, nur theilweise eingestürzt war. Auf die Länge von ungefähr 80 ‘ läßt sie ein kleines Höfchen frei, das einen höchst alterthümlichen Eindruck macht, s. Ab. [R0290] Die Mauer ist theilweise aus den Bruchstücken zerstörter Gebäude aufgeführt, wie ein

äußeren Erscheinung. An einem Balken der Decke des Thorweges befindet sich ein kleiner, beinahe quadratischer Schild mit einem Hund darauf, der wahrscheinlich das Wappen der Dominikaner (domini cani), des Herren Hunde, darstellt. Das Thürgestell der Thüre, die von dem Thorbogen rechts in das Haus führt, ist geschmackvoll im Style der Zeit verziert. Die Thüre neben dem Thor außen auf der Straße ebenfalls, sie trägt in ihrem Sturz die Jahreszahl 1678.

Das Gebäude macht einen recht klösterlichen Eindruck mit seinem kleinen Sprechgitter in dem Thore und den vielen Holzgallerien mit geschnitzten und gedrehten Stäben, die alle von der Zeit dunkel geschwärzt sind.

Die Abbildungen zeigen das Nähere.

Das Gebäude macht einen recht klösterlichen Eindruck mit seinem kleinen Sprechgitter in dem Thore und den vielen Holzgallerien mit geschnitzten und gedrehten Stäben, die alle von der Zeit dunkel geschwärzt sind.

Die Abbildungen zeigen das Nähere.

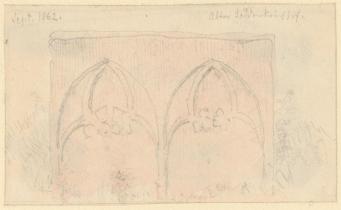

Mai 1859

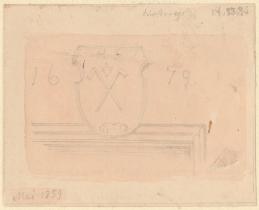

Beifolgendes Wappen mit der Jahreszahl 1679 befindet sich über zwei Thüren des Erdgeschosses an den in der Klostergasse gelegenen, zu dem Dominikanerkloster gehörigen Häusern A.33, A.34. Unter den Fenstern des ersten Stocks ist in vier eisernen Ankern die Zahl 1680 dargestellt. Das Dach dieser Gebäude brannte im Jahr 1852 Nachmittags ab und wurde in seiner jetzigen Form hergestellt, vorher waren es schöne kleine alte Zwerggiebel.

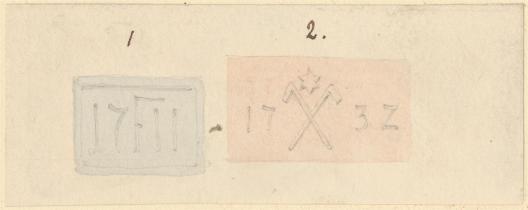

Eine steinerne Platte, s. Abb. [R1081], an der nach dem Hofe zu gelegenen Giebelwand des kleinen Ausbaues mit Scharten in der Ringmauer (jetzt Abtritte), trägt die Jahreszahl F. 1711. F. und stammt aller Wahrscheinlichkeit nach von dem damals stattgehabten großen Brande her.

Vergl. die Abb. [R0274], welche das Gebäude von der Judengasse aus gesehen, zeigt.

Es wurde vielleicht der obere Theil des Gebäudes zerstört und in Giebelform neu aufgemauert und soll das F. das städtische Eigenthum ausdrücken. S. Abb., Fig. 1. [R1081]

Sodann Abb. 2. [R1081] Wappen an einem Gebäude, welches an die Stadtmauer anstößt. 1732 über einer Thür.

Hinter dem Kloster der ganzen Länge nach zieht wohlerhalten die Stadtmauer her, welche bei dem Brande, der der Judenbrand hieß, stark beschädigt worden seyn muß und theilweise neu aufgeführt wurde. S. den Artikel Rosenberger Einung.

Abb. 3. [R1076] Ein Wappen, auf dem sich eine Fackel und

Eine steinerne Platte, s. Abb. [R1081], an der nach dem Hofe zu gelegenen Giebelwand des kleinen Ausbaues mit Scharten in der Ringmauer (jetzt Abtritte), trägt die Jahreszahl F. 1711. F. und stammt aller Wahrscheinlichkeit nach von dem damals stattgehabten großen Brande her.

Vergl. die Abb. [R0274], welche das Gebäude von der Judengasse aus gesehen, zeigt.

Es wurde vielleicht der obere Theil des Gebäudes zerstört und in Giebelform neu aufgemauert und soll das F. das städtische Eigenthum ausdrücken. S. Abb., Fig. 1. [R1081]

Sodann Abb. 2. [R1081] Wappen an einem Gebäude, welches an die Stadtmauer anstößt. 1732 über einer Thür.

Hinter dem Kloster der ganzen Länge nach zieht wohlerhalten die Stadtmauer her, welche bei dem Brande, der der Judenbrand hieß, stark beschädigt worden seyn muß und theilweise neu aufgeführt wurde. S. den Artikel Rosenberger Einung.

Abb. 3. [R1076] Ein Wappen, auf dem sich eine Fackel und