Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Altes Haus

Mai 1860

Ein altes hölzernes Haus, das selbst am Unterbau die Thürgewänder von Holz hat, so daß je zwei Balken zusammengesetzt den bekannten Spitzbogen bilden. Vor den Hausthüren, welche sehr schmal und niedrig sind, liegen mehrere Stufen, nebst allerhand anderen Steinen zum Holzhacken u.s.w. Es bildet dieß Haus den bekannten Durchgang, welcher nach dem kleinen, hinter dem Hause liegenden Plätzchen führt.

An dem Ueberhang des zweiten Stocks nach dem Plätzchen auf der Nordseite hin, hängt von dem Eckbalken ein hölzerner Knauf an einem Stiel herunter. Die Vorderseite des Hauses ist theilweise mit Schiefersteinen beschlagen, hat aber sonst wenige Veränderungen erlitten, es scheint wie die ganze Häuserreihe auf dem Samstagsberg aus dem 2ten oder dritten Viertel des 16. Jahrh. zu stammen und seitdem nicht umgebaut zu sein. Das Plätzchen, welches es mit dem Hause I.88 und I.89 bildet, gibt überhaupt noch heute einen ziemlich totalen Begriff des alten Frankfurts aus jenem Zeitraum, indem kaum eine Veränderung daran stattgefunden hat.

Ein Theil des Hauses findet sich auf der Abb. [R0528] [R0529] des Durchgangs unter demselben. Das ganze Haus aber [...]. Weder Merian noch der Plan von 1552 geben eine zuverlässige Ansicht.

An dem Ueberhang des zweiten Stocks nach dem Plätzchen auf der Nordseite hin, hängt von dem Eckbalken ein hölzerner Knauf an einem Stiel herunter. Die Vorderseite des Hauses ist theilweise mit Schiefersteinen beschlagen, hat aber sonst wenige Veränderungen erlitten, es scheint wie die ganze Häuserreihe auf dem Samstagsberg aus dem 2ten oder dritten Viertel des 16. Jahrh. zu stammen und seitdem nicht umgebaut zu sein. Das Plätzchen, welches es mit dem Hause I.88 und I.89 bildet, gibt überhaupt noch heute einen ziemlich totalen Begriff des alten Frankfurts aus jenem Zeitraum, indem kaum eine Veränderung daran stattgefunden hat.

Ein Theil des Hauses findet sich auf der Abb. [R0528] [R0529] des Durchgangs unter demselben. Das ganze Haus aber [...]. Weder Merian noch der Plan von 1552 geben eine zuverlässige Ansicht.

12. Juni 1858

1541 - Ueber Eck an den hölzernen Streben des zweiten Stocks erhaben ausgeschnitten. Unterbau massiv, auf dem Eck ein Säulchen, durch ein Ornament den Uebergang in‘s Viereck vermittelnd.

Vor dieser ganzen Häuserreihe besteht das Pflaster aus Sandsteinplatten, welche theilweise mit Holzkanten abgeschrägt überdeckt sind. Unter diesen liegen die meistens mit Eisengittern verwahrten Kellerlöcher sowie die Kellertreppen und Schrotgänge. Auf dem Blatt, welches die Aussicht von dem Römerthürmchen nach dem Römerberg und Dom hin giebt, ist das Haus zu sehen, s.d.

Vor dieser ganzen Häuserreihe besteht das Pflaster aus Sandsteinplatten, welche theilweise mit Holzkanten abgeschrägt überdeckt sind. Unter diesen liegen die meistens mit Eisengittern verwahrten Kellerlöcher sowie die Kellertreppen und Schrotgänge. Auf dem Blatt, welches die Aussicht von dem Römerthürmchen nach dem Römerberg und Dom hin giebt, ist das Haus zu sehen, s.d.

Siehe auch:

9. Oktober 1878

Ein altes Haus, was aber, wie es scheint, im vorigen Jahrh. eine durchgreifende Reparatur erlitt. Es besitzt ein schmales dunkles Höfchen und hat äußerst niedrige Stockwerke. In dem Kalkputz eines Schornsteines am Hinterhause findet sich die Jahreszahl 1777. J. G. K. eingetieft. Es ist von dem soeben im Abbruch begriffenen Nachbarhause 20, F.157 nur durch eine Holzwand getrennt, die aber nunmehr in eine Brandmauer verwandelt wird, s.d.

12. November 1878

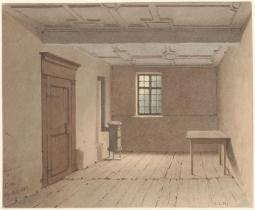

Ein altes Haus aus dem Anfang des vorigen oder Ende des 17. Jahrh, höchst charakteristisch für diese Zeit, namentlich gilt dieß von dem Eingang in der Rosengasse, s. Abb. Über eine äußerst enge und finstere Treppe gelangt man in den ersten Stock, der eine kleine Küche und ein kleines Stübchen enthält. Dieses Stübchen hat eine alte, einfache, aber geschmackvolle Thüre in Holz und eine in Stuckarbeit ziemlich reich verzierte und gut eingetheilte Decke, s. Ab. [R1578] Ein Fenster desselben sieht nach einem engen Höfchen des Haupthauses in der Rothekreuzgasse.

Urgemütlich ist das kleine Zimmerchen und vielleicht kein ähnlicher Raum mehr hier. In meiner ersten Jugend waren derartige Localitäten häufig zu finden. Durch das Abbrechen des Hauses 20, s. F.157 hat die ganze Situation eine bedeutende Veränderung erlitten und wird nach dessen Wiederaufbau nicht mehr zu erkennen seyn.

Einige meiner liebsten Jugenderinnerungen sind mit diesen Localitäten und deren nächster Nachbarschaft verwebt. S. Abb.

Urgemütlich ist das kleine Zimmerchen und vielleicht kein ähnlicher Raum mehr hier. In meiner ersten Jugend waren derartige Localitäten häufig zu finden. Durch das Abbrechen des Hauses 20, s. F.157 hat die ganze Situation eine bedeutende Veränderung erlitten und wird nach dessen Wiederaufbau nicht mehr zu erkennen seyn.

Einige meiner liebsten Jugenderinnerungen sind mit diesen Localitäten und deren nächster Nachbarschaft verwebt. S. Abb.

21. Mai 1862

War ein altes Haus mit einem hohen Dach und einem Einfahrtsthor, das einen Spitzbogen hatte. Vor ungefähr 8 Jahren wurde dieser Bogen, welcher in einen geräumigen Thorweg führte, zugemauert und der Thorweg zu Läden eingerichtet. Im Augenblick, 21. Mai [1862], wird das alte Haus abgebrochen.

Pfuhlhof auf dem Roßmarkt. Intelligenz-Blatt 13. Juli 1734. Wahrscheinlich von seinem Besitzer, Herrn Baron von Pfuhl, so benannt.

Pfuhlhof auf dem Roßmarkt. Intelligenz-Blatt 13. Juli 1734. Wahrscheinlich von seinem Besitzer, Herrn Baron von Pfuhl, so benannt.

Perle von Schlosserarbeit, herausgenommen.

Wo sie hingekommen ist, konnte ich, aller angestellten Nachforschungen ungeachtet, nicht erfahren, ich vermuthe aber, daß sie als altes Eisen verschleudert oder zerstört wurde.

Durch neue Wirthschaftseinrichtungen droht den verschiedenen noch erhaltenen Gebäuden eine beständige Gefahr, und bald wird nichts mehr in seiner ursprünglichen Gestalt übrig geblieben sein, indem der gegenwärtige Besitzer im Laufe dieses Sommers den Hauptbau ebenfalls um einen Stock erhöhte, wodurch natürlich abermals ein Hauptcharakterzug wegfiel. Dicht vor dem Einfahrtsthor in die Rothekreutzgasse zieht der ehemalige alte Stadtgraben, in die sogenannte große Antauche verwandelt, unter dem Pflaster her; er nimmt die Abflüsse und allen Abgang des Hauses auf, wofür von den jeweiligen Besitzern alljährlich ein Graben-Zins von zwei Gulden an die Stadtkämmerei zu entrichten ist.

Vieles habe ich schon in unserer Stadt zerstören sehen, mit und ohne vernünftigen Grund, und wenn ich im vorliegenden Falle auch durchaus die naturgemäße Nothwendigkeit vollkommen anerkennen muß, so ist es doch immerhin sehr beklagenswerth, daß die Wucht zwingender Umstände gerade ein solches Juwel so hart treffen mußte, währenddem es dahier viele Bauten giebt, deren gewaltsames Verschwinden auf die Geschmacksrichtung unserer Nachkommen nur von dem heilsamsten Einflusse sein könnte. -

Man sehe die Abb. [R0617] in der Vogelschau und sodann die Detailzeichnungen.

Bei einer der oben angeführten Veränderungen wurde auch das schöne obenerwähnte Thürchen nach der Rothekreutzgasse hin, vermauert.

Wo sie hingekommen ist, konnte ich, aller angestellten Nachforschungen ungeachtet, nicht erfahren, ich vermuthe aber, daß sie als altes Eisen verschleudert oder zerstört wurde.

Durch neue Wirthschaftseinrichtungen droht den verschiedenen noch erhaltenen Gebäuden eine beständige Gefahr, und bald wird nichts mehr in seiner ursprünglichen Gestalt übrig geblieben sein, indem der gegenwärtige Besitzer im Laufe dieses Sommers den Hauptbau ebenfalls um einen Stock erhöhte, wodurch natürlich abermals ein Hauptcharakterzug wegfiel. Dicht vor dem Einfahrtsthor in die Rothekreutzgasse zieht der ehemalige alte Stadtgraben, in die sogenannte große Antauche verwandelt, unter dem Pflaster her; er nimmt die Abflüsse und allen Abgang des Hauses auf, wofür von den jeweiligen Besitzern alljährlich ein Graben-Zins von zwei Gulden an die Stadtkämmerei zu entrichten ist.

Vieles habe ich schon in unserer Stadt zerstören sehen, mit und ohne vernünftigen Grund, und wenn ich im vorliegenden Falle auch durchaus die naturgemäße Nothwendigkeit vollkommen anerkennen muß, so ist es doch immerhin sehr beklagenswerth, daß die Wucht zwingender Umstände gerade ein solches Juwel so hart treffen mußte, währenddem es dahier viele Bauten giebt, deren gewaltsames Verschwinden auf die Geschmacksrichtung unserer Nachkommen nur von dem heilsamsten Einflusse sein könnte. -

Man sehe die Abb. [R0617] in der Vogelschau und sodann die Detailzeichnungen.

Bei einer der oben angeführten Veränderungen wurde auch das schöne obenerwähnte Thürchen nach der Rothekreutzgasse hin, vermauert.

18. Juni 1865

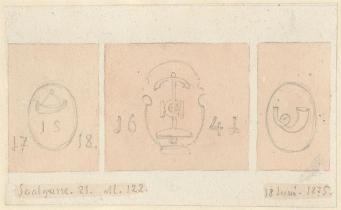

Ein altes Haus, welches das Eck mit dem Gäßchen bildet, das nach dem Geistpförtchen führt. Es hat einen massiven steinernen Unterbau mit drei Thüren nach der Saalgasse und zweien nach dem Gäßchen hin. Ueber der mittleren Haupteingangsthüre in der Saalgasse findet sich zu beiden Seiten eines Schildes, auf welchem ein Anker und die Buchstaben C. H. ausgehauen sind, die Jahreszahl 1641 ausgehauen, über der dem Gäßchen zunächst liegenden auf einem Schild ein Hüfthorn mit den Buchstaben I. S. und der Jahreszahl 1718, über der andern ein Schild mit einem gewundenen Horn, s. Abb. [R1341] Ueber der einen Thüre im Gäßchen ebenfalls die Buchstaben C. H. 1641. Auf dieser Seite des Hauses an einem Träger in der Brandmauer des zweiten Stocks ein Hüfthorn an einer Kette hängend ausgehauen mit der Jahreszahl 1730, welche Zahl sich noch einmal auf dem Horststein befindet. Dieser Horststein sowohl als auch der ebenerwähnte Tragstein sind mit dem Hause 3 gemeinschaftlich.

Der Aufbau des Hauses scheint in das Jahr 1641 zu fallen und mögen wohl jene beiden Thüren der einzige noch vor uns stehende Ueberrest jener Periode seyn, indem in der nach der Saalgasse liegenden mittleren Thüre das Bogenfeld mit einem schmiedeeisernen Gitter ausgestattet war, das erst vor ungefähr drei Monaten herausgenommen wurde. Dieses Gitter schien mir eine Nachahmung jenes prachtvollen Exemplares zu seyn, das sich in der Wedelgasse an dem Salzhause, s.d., vorfindet, jedoch ist es in der ganzen Ausführung viel roher gehalten, so daß ich es nicht der Mühe werth fand, es in meine Sammlung aufzunehmen. Die Jahreszahl 1718 und 1730 scheinen sich auf eine durchgreifende Umgestaltung zu beziehen, bei welcher das Haus in seinen sämtlichen Fenstern

Der Aufbau des Hauses scheint in das Jahr 1641 zu fallen und mögen wohl jene beiden Thüren der einzige noch vor uns stehende Ueberrest jener Periode seyn, indem in der nach der Saalgasse liegenden mittleren Thüre das Bogenfeld mit einem schmiedeeisernen Gitter ausgestattet war, das erst vor ungefähr drei Monaten herausgenommen wurde. Dieses Gitter schien mir eine Nachahmung jenes prachtvollen Exemplares zu seyn, das sich in der Wedelgasse an dem Salzhause, s.d., vorfindet, jedoch ist es in der ganzen Ausführung viel roher gehalten, so daß ich es nicht der Mühe werth fand, es in meine Sammlung aufzunehmen. Die Jahreszahl 1718 und 1730 scheinen sich auf eine durchgreifende Umgestaltung zu beziehen, bei welcher das Haus in seinen sämtlichen Fenstern

6. August 1874

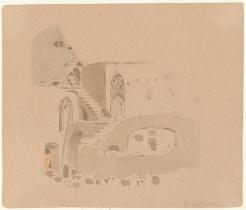

Heute wurde die vollständige Zerstörung der bereits mehrfach erwähnten Pforte begonnen, indem das alteStück Stadtmauer nun gänzlich herausgegraben wurde, um Raum für die Fundamente des Neubaus zu gewinnen. Das Resultat der Untersuchung nun war Folgendes: Die Pforte war 8 ‘ 6 ‘‘ hoch, 5 Schuh breit und hatte die Stadtmauer eine Dicke von 5 ‘ an dieser Stelle. Wie schon erwähnt, sah bisher nur der obere Theil desBogens, mit dem sie überdeckt war, aus dem Boden heraus, nunmehr aber kamen auch die Laibungen und die Bank zum Vorschein, so daß sich mit ziemlicher Sicherheit die Höhe der ehemaligen Bodenlinie bestimmen läßt. Eine genaue Vermessung der jetzigen Bodenlinien des Nebenhauses vom Saalhof wird den Unterschied sehr deutlich hervorheben und zu gleicher Zeit einen höchst schlagenden Beweis für die Vermuthungen Krieg‘s von Hoffelden abgeben. S. Abb. [R1134] [R0657]

Da man im Inneren des Hauses an der Mauer auch nicht die geringste Spur von Pforten und ihrer Vermauerung wahrnahm, so freute es mich doppelt, als bei dem Aufräumen und Abbruch ich meine Voraussetzung so deutlich bewahrheitet sah, als die ganze Pforte zum Vorschein kam. Sie muß jedenfalls schon so lange verschüttet und außer Gebrauch gewesen seyn als das Metzgerthor und das Hl. Geistpförtchen stehen, weil deren ursprüngliche Bodenlinie heute noch dieselbe geblieben ist und nicht verändert seyn konnte, da also die Höhe des Bodens nur etwa ein Viertel der ganzen Höhe der Pforte sichtbar werden ließ, so läßt sich leicht diese bedeutende Auffüllung, welche an diesem Orte stattgefunden hat, bestimmen.

Da man im Inneren des Hauses an der Mauer auch nicht die geringste Spur von Pforten und ihrer Vermauerung wahrnahm, so freute es mich doppelt, als bei dem Aufräumen und Abbruch ich meine Voraussetzung so deutlich bewahrheitet sah, als die ganze Pforte zum Vorschein kam. Sie muß jedenfalls schon so lange verschüttet und außer Gebrauch gewesen seyn als das Metzgerthor und das Hl. Geistpförtchen stehen, weil deren ursprüngliche Bodenlinie heute noch dieselbe geblieben ist und nicht verändert seyn konnte, da also die Höhe des Bodens nur etwa ein Viertel der ganzen Höhe der Pforte sichtbar werden ließ, so läßt sich leicht diese bedeutende Auffüllung, welche an diesem Orte stattgefunden hat, bestimmen.

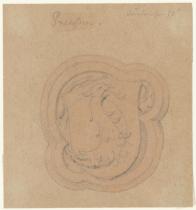

26. Mai 1872

Drei Schlußsteine aus den Gewölben der ehemaligen Spitalshalle, der Krankenhalle daselbst. Gegenwärtig sind dieselben in den Sockel einer Terassenmauer des Hauses 29 in der Schifferstraße in Sachsenhausen eingemauert. Es wurden diese Steine von Herrn Brofft an diese Stelle versetzt; er behauptet, sie seien in die alte Festungsmauer, welche hinter seinem Garten herzog, eingemauert gewesen. Dieß ist aber nicht der Fall, denn ich kenne dieselben sehr wohl und habe sie noch an Ort und Stelle gesehen, als die Halle 1840 ganz ohne Noth abgebrochen wurde. Sie lagen im Hofe und kenne ich jedes einzelne Stück derselben. Böhmer, welcher in seinem vortrefflichen Aufsatz „Das Hospiotal zum heiligen Geist in Frankfurt“, Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, 3. Heft p. 82 dieser Schlußsteine Erwähnung thut und genau die Namen derjenigen Geschlechter nennt, deren Wappen sie tragen, giebt ebenfalls ein untrügliches Zeichen ihrer Herstammung und Aechtheit dadurch. Die Uebrigen sind anderwärts verschleudert.

Jedenfalls steht fest, daß sie bei dem Abbruch auf irgend eine Weise von den dabei beschäftigten Handwerkern auf die Seite geschafft worden sind und von Herrn Brofft, welcher ihren wahren Werth erkannte, an den oben erwähnten Ort gebracht wurden, was ihm zur Ehre gereicht. Auf diese Weise sind sie der Nachwelt wenigstens gerettet. Sie sind bunt bemalt und theilweise auch die Vergoldung daran noch erhalten.

Ein anderer Schlußstein, den städt. Adler darstellend,

Jedenfalls steht fest, daß sie bei dem Abbruch auf irgend eine Weise von den dabei beschäftigten Handwerkern auf die Seite geschafft worden sind und von Herrn Brofft, welcher ihren wahren Werth erkannte, an den oben erwähnten Ort gebracht wurden, was ihm zur Ehre gereicht. Auf diese Weise sind sie der Nachwelt wenigstens gerettet. Sie sind bunt bemalt und theilweise auch die Vergoldung daran noch erhalten.

Ein anderer Schlußstein, den städt. Adler darstellend,

wurde von Herrn A. Osterrieth erworben, war alsdann erst eine Zeitlang an einer äußerst ungewählten Stelle, an der inneren Seite der Brustwehr des Thurmes der Ruine Falkenstein im Taunus eingemaueret und befindet sich jetzt über der Thüre der Villa Osterrieth in Cronberg angebracht. In der Sammlung des Alterthum Vereins dahier ist ein zweiter Adler, dem ersten ganz gleich, aufbewahrt. Weiter muß ich noch eines schön und reich mit Laub verzierten Trägers Erwähnung thun, der ebenfalls aus der Kirche oder Halle direct entnommen ist, lange im Besitz des Architekten Klein gewesen, mir von demselben zum Behuf der Abbildung freundlichst ins Haus geschafft wurde, s. Abb. [R0695]

![Römerberg Nr. 14, I.87 [Haus Flösser, Unterbau]](https://reiffenstein-sammlung-frankfurt.de/sites/default/files/styles/segmentteaser/public/reiffenstein/images/R0527_1.jpg?itok=cgzhRq6B)