Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

auch niemals eine andere gewesen seyn, wie das die Stuckverzierungen, die ebenfalls an den Decken noch die alten sind und ganz unversehrt dastehen, beweisen. Wären also Hauptveränderungen, Versetzung der Wände, Fenster u.s.w. vorgenommen worden, so hätten jedenfalls die Deckenverzierungen hier und da in ihrer Raumeintheilung beeinträchtigt werden müssen, was aber durchaus nicht der Fall war.

Nur im oberen Stock wurden Veränderungen vorgenommen, in denen der Ueberhang wegfiel. Vor dem Hause liegt die obenerwähnte Treppe von fünf Stufen, die ebenfalls bei Merian fehlt, und doch ist es ganz unmöglich, daß der Fußboden des unteren Stocks früher um soviel tiefer gelegen haben, können schon die Lage und Richtung der Kellerhalses gar nicht erlaubt haben. Die Treppe, welche zu den oberen Stockwerken führt, lag in einem, auf der hinteren Seite des Hauses angebrachten und um seine ganze Dicke aus der Mauer desselben hervortretenden Treppenthurmes und war eine steinerne Wendeltreppe. Der Eingang zu derselben befand sich im Hausgang, s. Abb. [R0803], welcher dunkel und winkelich war.

Zwei hölzerne Träger traten halb aus der Mauer heraus und ließen der Vermuthung Raum, daß dieser Gang vielleicht früher einmal einen einzigen großen Hauseren bildete, in welchem sie als freie Stützen gestanden hätten. Die nach dem Hofe hin gelegenen Stuben hatten etwas Unheimliches und Düsteres, und man erzählte sich von ihnen sowie von dem Hause überhaupt mancherlei Spukgeschichten. Als Knabe erinnere ich mich, daß man sagte „In dem Hause wandert‘s“ (geht es um).

Einer meiner Freunde, Herr Karl Keßler bewohnte das Erdgeschoß über 16 Jahre lang und seine Erzählung sowohl

Nur im oberen Stock wurden Veränderungen vorgenommen, in denen der Ueberhang wegfiel. Vor dem Hause liegt die obenerwähnte Treppe von fünf Stufen, die ebenfalls bei Merian fehlt, und doch ist es ganz unmöglich, daß der Fußboden des unteren Stocks früher um soviel tiefer gelegen haben, können schon die Lage und Richtung der Kellerhalses gar nicht erlaubt haben. Die Treppe, welche zu den oberen Stockwerken führt, lag in einem, auf der hinteren Seite des Hauses angebrachten und um seine ganze Dicke aus der Mauer desselben hervortretenden Treppenthurmes und war eine steinerne Wendeltreppe. Der Eingang zu derselben befand sich im Hausgang, s. Abb. [R0803], welcher dunkel und winkelich war.

Zwei hölzerne Träger traten halb aus der Mauer heraus und ließen der Vermuthung Raum, daß dieser Gang vielleicht früher einmal einen einzigen großen Hauseren bildete, in welchem sie als freie Stützen gestanden hätten. Die nach dem Hofe hin gelegenen Stuben hatten etwas Unheimliches und Düsteres, und man erzählte sich von ihnen sowie von dem Hause überhaupt mancherlei Spukgeschichten. Als Knabe erinnere ich mich, daß man sagte „In dem Hause wandert‘s“ (geht es um).

Einer meiner Freunde, Herr Karl Keßler bewohnte das Erdgeschoß über 16 Jahre lang und seine Erzählung sowohl

30. Dezember 1865

Die beifolgende Abb. [R0806] [R0808] [R1383] enthält eine Hausmarke von so seltsamer Form, wie sie mir bis jetzt noch nicht vorgekommen.

Der Stein trägt auf seinem Kopfende die Jahreszahl 1576.

Weiteres darübere siehe bei dem Nachbarhaus D.98, Stiftsstraße 24.

Schon längst ist der Spitals Bleichgarten zerstört und an seine Stelle theilweise eine Straße, Senkenbergstrasse, gelegt, theilweise ein Garten für die Kranken des Bürgerspitals daraus geschaffen worden. Aus meiner Jugend erinnere ich mich noch sehr gut der schönen großen Bleichgärten, welche vereint mit den angrenzenden Gärten der Hinterhäuser der Rose (Oranienburg) und den drei alten Friedhöfen zum an der Stadtmauer gelegenen Theile der Stadt einen so unendlichen Reiz verliehen.

Von allen innerhalb des Mauerberinges gelegenen Stadttheilen waren hier die meisten Gärten vorhanden und erhielten sich am längsten bis in unserer Zeit auch diese Plätze mit Häusern bebaut wurden, was namentlich 1852 der Fall war, als die Administration der Senkenbergschen Stiftung den Bleichgarten erwarb und nun die Brönnerstraße und Senkenbergstraße an dessen Stelle gelegt wurde. Bei dieser Gelegenheit ging auch die Radgasse ein und wurde zu dem Garten des Senkenbergischen Stifts gezogen.

Um in den Spitals Bleichgarten zu gelangen, mußte man einen langen engen Gang zwischen zwei Mauern passiren. Dieser Gang, welcher gepflastert war, wurde nach der Straße zu mit einer Thüre verschlossen, über der die Inschrift zu lesen war „Bürgerhospitals Bleichgarten“. Diese Inschrift war auf einer durch den Kalkputz hergestellten in etwa einen Zoll tiefer gelegten und mit einem steinernen Rahmen

Der Stein trägt auf seinem Kopfende die Jahreszahl 1576.

Weiteres darübere siehe bei dem Nachbarhaus D.98, Stiftsstraße 24.

Schon längst ist der Spitals Bleichgarten zerstört und an seine Stelle theilweise eine Straße, Senkenbergstrasse, gelegt, theilweise ein Garten für die Kranken des Bürgerspitals daraus geschaffen worden. Aus meiner Jugend erinnere ich mich noch sehr gut der schönen großen Bleichgärten, welche vereint mit den angrenzenden Gärten der Hinterhäuser der Rose (Oranienburg) und den drei alten Friedhöfen zum an der Stadtmauer gelegenen Theile der Stadt einen so unendlichen Reiz verliehen.

Von allen innerhalb des Mauerberinges gelegenen Stadttheilen waren hier die meisten Gärten vorhanden und erhielten sich am längsten bis in unserer Zeit auch diese Plätze mit Häusern bebaut wurden, was namentlich 1852 der Fall war, als die Administration der Senkenbergschen Stiftung den Bleichgarten erwarb und nun die Brönnerstraße und Senkenbergstraße an dessen Stelle gelegt wurde. Bei dieser Gelegenheit ging auch die Radgasse ein und wurde zu dem Garten des Senkenbergischen Stifts gezogen.

Um in den Spitals Bleichgarten zu gelangen, mußte man einen langen engen Gang zwischen zwei Mauern passiren. Dieser Gang, welcher gepflastert war, wurde nach der Straße zu mit einer Thüre verschlossen, über der die Inschrift zu lesen war „Bürgerhospitals Bleichgarten“. Diese Inschrift war auf einer durch den Kalkputz hergestellten in etwa einen Zoll tiefer gelegten und mit einem steinernen Rahmen

5. April 1859

Bei dem Bombardement der Stadt durch den franz. General Kleber 1796, 13. Juli, flogen mehrere Bomben in die Gebäude des Stiftes. Eine davon zerplatzte mitten im Hofe, eine andere schlug neben einem Fenster im hinteren Flügel ein, eine auf dem Gang und mehrere in den Garten, wovon ich eine unzersprungen noch besitze.

Im Hofe an der Stelle des geplatteten Fußbodens, allwo die obengenannte Kugel zersprang, ließ die Administration des Stiftes eine Platte einlegen mit der Ueberschrift „Bombardement 13 Juli 1796“ und eine Bombe dabei in Stein abbilden, unter dieser Platte aber die gesammelten Stücke der übrigen Bomben versenken. Neben dem Fenster des hinteren Flügels im ersten [Stock] wurde ebenfalls die Abb. einer Bombe angebracht mit der Jahreszahl 1796.

Auf einem Eckquaderstein an der Ecke des Hauptbaus nach Süden befindet sich noch eine Inschrift oder vielmehr Aufschrift aus den Zeiten der franz. Herrschaft L'Hopital des Bourgeois. Dieselbe ist noch ziemlich leserlich, und es wäre zu wünschen, daß bei einem etwaigen Neuanstrich des Hauses die möglichste Schonung stattfinden möchte.

[Von der Chronologie abweichende Paginierung S. E.]

Im Hofe an der Stelle des geplatteten Fußbodens, allwo die obengenannte Kugel zersprang, ließ die Administration des Stiftes eine Platte einlegen mit der Ueberschrift „Bombardement 13 Juli 1796“ und eine Bombe dabei in Stein abbilden, unter dieser Platte aber die gesammelten Stücke der übrigen Bomben versenken. Neben dem Fenster des hinteren Flügels im ersten [Stock] wurde ebenfalls die Abb. einer Bombe angebracht mit der Jahreszahl 1796.

Auf einem Eckquaderstein an der Ecke des Hauptbaus nach Süden befindet sich noch eine Inschrift oder vielmehr Aufschrift aus den Zeiten der franz. Herrschaft L'Hopital des Bourgeois. Dieselbe ist noch ziemlich leserlich, und es wäre zu wünschen, daß bei einem etwaigen Neuanstrich des Hauses die möglichste Schonung stattfinden möchte.

[Von der Chronologie abweichende Paginierung S. E.]

12. Mai 1881

Zwei Häuser mit weitläufigten Gärten, welche früher als Bleichplätze dienten, auch wurde in einem derselben eine Weinwirthschaft betrieben, welche aber ebenfalls schon seit sehr langer Zeit eingegangen ist. Die Bauten stammen aus dem vorigen Jahrh., ebenso die Anlage des Gartens, der in seinem altfranz. Geschmack mit steinernen Figuren, geschnittenen Linden u.s.w. einen außerordentlich stillen und heimlichen Eindruck hervorbrachte, von welchem die Spuren noch bis vor einigen Jahren deutlich vorhanden waren, wie ich selbst zum öfteren gesehen. Man mußte von der Straße aus mehrere Stufen hinuntersteigen, konnte aber auch durch die geöffnete Hausthüre und ein Gitter in die Gärten hineinsehen, was mir der verstorbene Herr Dr. med. Mappes oft erzählte.

Die Hinterhäuser der kleinen Eschenheimergasse bildeten mit ihren alterthümlichen Formen theilweise einen außerordentlich gut stimmenden Hintergrund zu diesem Bilde und mag der Einblick in diese Localitäten nicht wenig zu den Schilderungen beigetragen haben, die Goethe in seiner „Dichtung und Wahrheit“ bei Gelegenheit der Erzählung des Knabenmährchens giebt.

Im Jahr 1865, 29. April wurden die fragl. Grundstücke nebst Häusern von der Administration des Senkenberg'schen Stiftes käuflich erworben für die Summe von 95.000 fl. und für die Aufnahme ihrer Pfründner eingerichtet, welche am 15. Juli desselben Jahres daselbst einzogen. Die Liegenschaft gehörte vorher den Herren Peters und Consorten.

Am 1ten Juli 1880 verkaufte die Administration dieselbe einestheils an Herrn Lohnkutscher Roth, anderntheils an Herrn Schlossermeister Ambrosius, welcher Letzterer den an den schmalen Gang anstoßenden Theil erwarb und die bereits bei D.106 erwähnten Neubauten aufführte.

[Von der Chronologie abweichende Paginierung S. E.]

Die Hinterhäuser der kleinen Eschenheimergasse bildeten mit ihren alterthümlichen Formen theilweise einen außerordentlich gut stimmenden Hintergrund zu diesem Bilde und mag der Einblick in diese Localitäten nicht wenig zu den Schilderungen beigetragen haben, die Goethe in seiner „Dichtung und Wahrheit“ bei Gelegenheit der Erzählung des Knabenmährchens giebt.

Im Jahr 1865, 29. April wurden die fragl. Grundstücke nebst Häusern von der Administration des Senkenberg'schen Stiftes käuflich erworben für die Summe von 95.000 fl. und für die Aufnahme ihrer Pfründner eingerichtet, welche am 15. Juli desselben Jahres daselbst einzogen. Die Liegenschaft gehörte vorher den Herren Peters und Consorten.

Am 1ten Juli 1880 verkaufte die Administration dieselbe einestheils an Herrn Lohnkutscher Roth, anderntheils an Herrn Schlossermeister Ambrosius, welcher Letzterer den an den schmalen Gang anstoßenden Theil erwarb und die bereits bei D.106 erwähnten Neubauten aufführte.

[Von der Chronologie abweichende Paginierung S. E.]

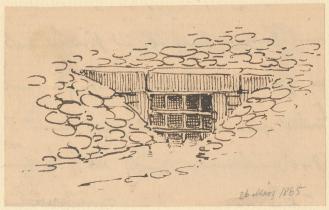

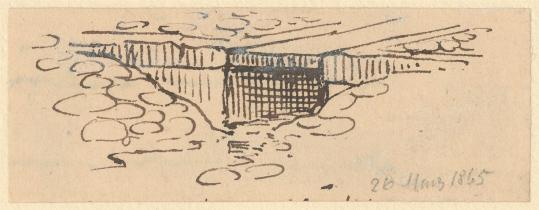

Strassenpflaster und sein Aussehen, Antauchen, Flösser, Kellerthüren, Kellerlöcher, Schrotsteine, Prellsteine, Bänke, Cisternen, Kettensteine u.s.w.

Profil durchschneidenden der Fall ist, war der Abfall manchmal so stark, daß die Höhe des steinernen Futters oft drei Fuß und mehr betrug, namentlich erinnere ich mich, dieß in der Neugasse und Kruggasse sowie in der Borngasse und im Nürnberger Hof gesehen zu haben.

Die dadurch entstehende senkrechte Oeffnung wurde nun so groß, daß es nöthig war, dieselbe mit einem eisernen Gitter zu verschließen, und ein solches Gitter befand sich in der Neugasse, wo es sich bis zu dem Ende der 30[er] Jahre zu behaupten wußte, bis die Canalisirung auch diese engen Straßen in ihren Bereich zog und diese vorsorglichen einfachen Anordnungen der Vorzeit überflüssig machten.

Hier eine Abbildung des Gitters in der Neugasse wie ich es noch im Jahr 1838 gesehen, es lag gerade vor der Thüre des Allments, das zwischen den Häusern L.91 und L.92 durchzieht. Bei starkem Gewitterregen stürzte die Fluth mit solcher Gewalt in diesen Gassen nach den Antauchen abwärts, daß man dieselben quer nicht zu überschreiten vermochte. In der

Die dadurch entstehende senkrechte Oeffnung wurde nun so groß, daß es nöthig war, dieselbe mit einem eisernen Gitter zu verschließen, und ein solches Gitter befand sich in der Neugasse, wo es sich bis zu dem Ende der 30[er] Jahre zu behaupten wußte, bis die Canalisirung auch diese engen Straßen in ihren Bereich zog und diese vorsorglichen einfachen Anordnungen der Vorzeit überflüssig machten.

Hier eine Abbildung des Gitters in der Neugasse wie ich es noch im Jahr 1838 gesehen, es lag gerade vor der Thüre des Allments, das zwischen den Häusern L.91 und L.92 durchzieht. Bei starkem Gewitterregen stürzte die Fluth mit solcher Gewalt in diesen Gassen nach den Antauchen abwärts, daß man dieselben quer nicht zu überschreiten vermochte. In der

beschlagen und für ein und zwei Pferde eingerichtet. Ich erinnere mir dieselben heute noch sehr gut, man brauchte sie, um die von den Fuhrleuten mitgebrachten Güter in die Stadt an den Ort ihrer Adresse zu schaffen. Die Abbildung einer solchen Schleife findet sich auf dem radirten Blatte von J. F. Morgenstern, welcher das Mainufer mit dem Holzpförtchen und den beiden Krahnen darstellt und welches überhaupt ein Stück Kulturgeschichte beleuchtet. Zum bequemeren Verständniß gebe ich hier ebenfalls ein Bild.

Das damalige Pflaster bestand nicht aus so schönen und regelmäßigen Steinen wie jetzt, sondern aus Stücken von jeder Größe und Form, manchmal waren sogar alte Werkstücke eingefügt und namentlich in Höfen und abgelegenen Straßen erhielt sich dasselbe Jahrhunderte lang, weil das Fuhrwerk

Das damalige Pflaster bestand nicht aus so schönen und regelmäßigen Steinen wie jetzt, sondern aus Stücken von jeder Größe und Form, manchmal waren sogar alte Werkstücke eingefügt und namentlich in Höfen und abgelegenen Straßen erhielt sich dasselbe Jahrhunderte lang, weil das Fuhrwerk

in der alten Zeit dasselbe nicht so sehr ruinirte. Eine weitere Eigenthümlichkeit bildeten die oft weit in die Straße herausgelegten Einfassungen der Kellerlöcher und Kellereingänge sowie Schrotsteine und sogar Cisternen.

Große, auf die Straße herausgelegte Kellereingänge finden sich heute noch ganz unverändert auf dem Römerberg in der ganzen Häuserreihe hin, welche dem Römer gegenüber liegt.

No. 3 - Cisterne in der Töpfengasse __________ .

Steinerne Bänke waren in Menge vorhanden, meistens so - s. Abb. [R1313] [R1312] [Leerstelle] oder auch einzeln vor den Thüren gemauerte Sitze oder Steine, ebenso wurden Steine neben die Thüren gestellt,

Große, auf die Straße herausgelegte Kellereingänge finden sich heute noch ganz unverändert auf dem Römerberg in der ganzen Häuserreihe hin, welche dem Römer gegenüber liegt.

No. 3 - Cisterne in der Töpfengasse __________ .

Steinerne Bänke waren in Menge vorhanden, meistens so - s. Abb. [R1313] [R1312] [Leerstelle] oder auch einzeln vor den Thüren gemauerte Sitze oder Steine, ebenso wurden Steine neben die Thüren gestellt,

theils zum Schutze der auf die Straße herausgelegten Stufen, theils zum Holzhacken. Diese Steine hatten häufig diese Form: s. Ab.

Sodann finden sich Prellsteine oder Abweissteine mit seltener Freigiebigkeit zum Schutze der Wände der Häuser in den engen Straßen angebracht, manchmal durch Klammern von Eisen unter einander verbunden, wie z.B. in der Neugasse rechts oben am Markt 1, sodann an der Wedelgasse (jetzt verschwunden), im Nürnbergerhof 2, sogar oft mehrere neben- und voreinander gesetzt, manchmal waren dieselben von schwerem Fuhrwerk ganz ausgefahren.

Am meisten waren diese Abweissteine in der Vogelgesanggasse vertreten und ragten namentlich am vorderen Ende nach der Schnurgasse hin die ohnehin schmale Straße der Art ein, daß an ein Ausweichen mit Fuhrwerk gar nicht zu denken war und der Fußgänger in Noth gerieth, wenn er auf einen Wagen traf.

Ebenso nehmen die jetzt ganz abgekommenen Schrotsteine unsere Aufmerksamkeit in Anspruch,

Sodann finden sich Prellsteine oder Abweissteine mit seltener Freigiebigkeit zum Schutze der Wände der Häuser in den engen Straßen angebracht, manchmal durch Klammern von Eisen unter einander verbunden, wie z.B. in der Neugasse rechts oben am Markt 1, sodann an der Wedelgasse (jetzt verschwunden), im Nürnbergerhof 2, sogar oft mehrere neben- und voreinander gesetzt, manchmal waren dieselben von schwerem Fuhrwerk ganz ausgefahren.

Am meisten waren diese Abweissteine in der Vogelgesanggasse vertreten und ragten namentlich am vorderen Ende nach der Schnurgasse hin die ohnehin schmale Straße der Art ein, daß an ein Ausweichen mit Fuhrwerk gar nicht zu denken war und der Fußgänger in Noth gerieth, wenn er auf einen Wagen traf.

Ebenso nehmen die jetzt ganz abgekommenen Schrotsteine unsere Aufmerksamkeit in Anspruch,

welche ebenfalls in vielen Häusern eine nicht unwichtige Rolle spielten, manchmal finden sich statt deren hölzerne Posten zum Einsetzen in ausgetiefte, mit Steinen eingefaßte Löcher, die mit steinernen Platten zugedeckt waren. Auch die Steine mit Ketten gehören hierher, obwohl sie eine spätere Periode vertreten. Alle übrigen bemerkenswerthen Eigenthümlichkeiten des Straßenpflasters und der dahin einschlagenden Dinge finden sich in den Abbildungen zur Genüge erörtert; die Aufgabe dieser Zeilen ist es nur, die Aufmerksamkeit auf so gewichtige Kennzeichen wach zu erhalten und zu schärfen.

![Paulgasse Nr. 6 [=4] (früher Kaltlochgasse), K.140, sog. Fladhaus, alte Antauche zum Stadtgraben](https://reiffenstein-sammlung-frankfurt.de/sites/default/files/styles/segmentteaser/public/reiffenstein/images/R1519_1.jpg?itok=z8N5YerU)

![Paulsgasse 6 [= 4] (früher Kaltlochgasse), K.140, sog. Fladhaus, alte Antauche zum Stadtgraben](https://reiffenstein-sammlung-frankfurt.de/sites/default/files/styles/segmentteaser/public/reiffenstein/images/R1520_1.jpg?itok=UDuCKiB7)

![Steinbänke in Frankfurt am Main [Antauche?]](https://reiffenstein-sammlung-frankfurt.de/sites/default/files/styles/segmentteaser/public/reiffenstein/images/R1313_1.jpg?itok=2tKtgMhk)