Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Ring

5. Mai 1881

Heute wurden die Kettensteine, welche bisher einen Schutz für die Fußgänger gebildet hatten, entfernt und wird dafür ein Schutzperron zu demselben Zweck angelegt.

Seit ungefähr zwei Monaten wurden bei Anlegung neuerer breiterer Trottoirs auf denselben rings um den ganzen Roßmarkt herum Bäume angepflanzt, wie dieß auch in früheren Jahren der Fall gewesen.

[Von der Chronologie abweichende Paginierung C. K.]

Seit ungefähr zwei Monaten wurden bei Anlegung neuerer breiterer Trottoirs auf denselben rings um den ganzen Roßmarkt herum Bäume angepflanzt, wie dieß auch in früheren Jahren der Fall gewesen.

[Von der Chronologie abweichende Paginierung C. K.]

6. Mai 1853

Beschreibung der merkwürdigen Lebkuchen-Form, welche in dem Hause Lit. F.187 in der Rothekreuzgasse [14] gefunden wurde:

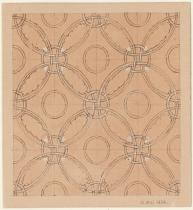

Die Form ist in Lithographirstein geschnitten, wahrscheinlich um Backwerk darin auszudrücken. Der Stein ist ungefähr 3 Zoll dick, rund und hat 9 Zoll Durchmesser, das Bild etwas über 6 Zoll im Durchmesser, so daß ringsum ein Rand stehen bleibt.

Er war im Erdgeschoß des Hauses im Inneren über der Hausthüre mit der Bildseite in die Wand eingemauert und mit der Wandfläche vollkommen bündig, so daß er erst entdeckt wurde, als man den Kalkputz, behufs einer Reparatur im Jahr 1838 herunterschlug.

Das Verfahren, wie dieses Backwerk (Fladen) bereitet wurde, war höchst einfach, indem man den Stein stark erhitzte, welcher dann diese Hitze vermöge seiner Dicke eine Zeitlang behielt und somit die, in die ausgetiefte Bildseite eingedrückte dünne Teigschichte schnell röstete. Es kommen solche Steine vielfach vor, und ich selbst habe schon viele gesehen.

Das Bild stellt ein Badhaus dar, das mit einem Baldachin, welcher auf 4 Trägern ruht, zeltartig überdeckt ist; auf dem Baldachin befindet sich in zwei gegeneinander gestellten Schildern das Wappen der Familie v. Stalburg, nämlich 3 Muscheln, nebst einem anderen, mir unbekannten, darüber die Jahreszahl 1530 und daneben das Monogramm des

Die Form ist in Lithographirstein geschnitten, wahrscheinlich um Backwerk darin auszudrücken. Der Stein ist ungefähr 3 Zoll dick, rund und hat 9 Zoll Durchmesser, das Bild etwas über 6 Zoll im Durchmesser, so daß ringsum ein Rand stehen bleibt.

Er war im Erdgeschoß des Hauses im Inneren über der Hausthüre mit der Bildseite in die Wand eingemauert und mit der Wandfläche vollkommen bündig, so daß er erst entdeckt wurde, als man den Kalkputz, behufs einer Reparatur im Jahr 1838 herunterschlug.

Das Verfahren, wie dieses Backwerk (Fladen) bereitet wurde, war höchst einfach, indem man den Stein stark erhitzte, welcher dann diese Hitze vermöge seiner Dicke eine Zeitlang behielt und somit die, in die ausgetiefte Bildseite eingedrückte dünne Teigschichte schnell röstete. Es kommen solche Steine vielfach vor, und ich selbst habe schon viele gesehen.

Das Bild stellt ein Badhaus dar, das mit einem Baldachin, welcher auf 4 Trägern ruht, zeltartig überdeckt ist; auf dem Baldachin befindet sich in zwei gegeneinander gestellten Schildern das Wappen der Familie v. Stalburg, nämlich 3 Muscheln, nebst einem anderen, mir unbekannten, darüber die Jahreszahl 1530 und daneben das Monogramm des

Bäume durch den Abfluß der Abgangsstoffe bereits gipfeldürr geworden ist, indem der ganze Boden rings umher mit ihren Ueberresten geschwängert ist.

mancherlei seltsamem Geräthe verstellt. Aber die Kapelle: Welch ein Schauer durchrieselte mich, als ich sie zum erstenmale betrat, die ich lange gekannt vorher aus den Erzählungen und Zeichnungen meines verehrten Freundes und Lehrers Hessemer. Der Eindruck war nicht zu beschreiben, und ich werde mich wohl hüten, mit Worten es zu thun; es ist unmöglich. Es war ein trüber Regentag und die Beleuchtung durch das kleine Fensterchen aus dem engen Höfchen sehr schwach. Kaum konnte man die Meißelarbeit an den Capitelen erkennen, und erst nachdem sich das Auge an die herrschende Dunkelheit gewöhnt hatte, war man im Stande, die einzelnen Dinge darin genauer zu unterscheiden. Es herrschte eine Todtenstille darin, und ein eigenthümlicher Modergeruch trug nicht wenig dazu bei, den Eindruck zu verstärken. Der Boden, auf dem wir stehen, ist karolingisch im Sinne des Wortes, denn der halbrunde Thurm und das Stück Ringmauer sind im Unterbau die einzigen und höchst seltenen Ueberreste karolingischer Befestigung. Obgleich Krieg v. Hochfelden dieß zur Evidenz nachweist, so habe ich das damals im Jahre 1836, also 6 Jahre früher doch auch schon gewußt, woher weiß ich allerdings nicht mehr, allein es mußte in der Luft geschwebt haben, denn wir Architektenschüler betrachteten es als eine ausgemachte Sache, die sich traditionell von einem Semester in das andere auf die Neueintretenden fortpflanzte. Ja, wir waren

häufig Ratten herausliefen. weßhalb die Metzger aus der Nachbarschaft sich oft mit ihren Hunden einfanden um dieselben zu fangen, wobei natürlich die Straßenjugend sich immer mit großem Jubel betheiligte.

Unten im Hause, in dem mit Steinplatten belegten Vorplatze, wurden häufig Schweine geschlachtet, in noch früherer Zeit sogar Ochsen, zu welchem Zweck man noch einen starken eisernen Ring an einem Balken befestigt sieht, an welchem Ring der Ochse in die Höhe gezogen wurde. Einen eigenthümlichen Eindruck macht, von diesem Raum aus gesehen, das Innere des Hauses mit den verschiedenen Vorsprüngen, Dächern, Dachrinnen und Thüren - man kann sich doch etwas dabei denken - was für herrliche Spiel- undVersteckplätze bot solch ein Haus für Kinder jeden Alters - im Gegensatz zu den jetzigen Häusern, die alle so kalt, kahl und langweilig, regelmäßig und poesielos gebaut werden.

Sehr schade ist es in diesem Hause, daß aus verschiedenen Rücksichten die offenen Gallerien, die in jedem Stock angebracht

Unten im Hause, in dem mit Steinplatten belegten Vorplatze, wurden häufig Schweine geschlachtet, in noch früherer Zeit sogar Ochsen, zu welchem Zweck man noch einen starken eisernen Ring an einem Balken befestigt sieht, an welchem Ring der Ochse in die Höhe gezogen wurde. Einen eigenthümlichen Eindruck macht, von diesem Raum aus gesehen, das Innere des Hauses mit den verschiedenen Vorsprüngen, Dächern, Dachrinnen und Thüren - man kann sich doch etwas dabei denken - was für herrliche Spiel- undVersteckplätze bot solch ein Haus für Kinder jeden Alters - im Gegensatz zu den jetzigen Häusern, die alle so kalt, kahl und langweilig, regelmäßig und poesielos gebaut werden.

Sehr schade ist es in diesem Hause, daß aus verschiedenen Rücksichten die offenen Gallerien, die in jedem Stock angebracht

20. September 1873

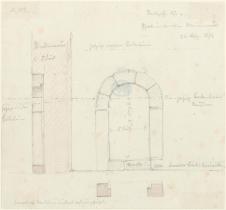

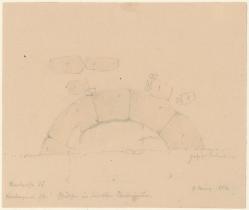

Durch das Wegräumen von Steinen, welche jahrelang daselbst gelegen, kam der obere Theil einer rundbogigen Pforte zum Vorschein, der mir sehr alt scheint und ein Ausgang aus der Ringmauer war, s. Ab. [R1134] [R0657] Die unmittelbare Nähe des Saalhofes läßt allerlei Vermuthungen Raum. Auf dem Merian'schen Plan von 1628 ist diese Stelle mit Lagerholz bestellt und verdeckt. Merkwürdig ist, daß Batton dieser Pforte mit keinem Wort gedenkt, er hat sie wahrscheinlich nie gesehen, doch vermuthe ich, daß immer Bretter und Reife für Küfer, welche hier ausgeladen wurden, davor saßen und sie somit verdeckten.

25. Januar 1878

An der Brandmauer dicht neben den oben erwähnten eisernen Ankern findet sich ein steinerner Kopf eingemauert, welcher entweder früher an einem Brunnen als Ausgußstein oder als Tragstein verwendet war. Soweit ich ihn zu erkennen vermochte, ist es ein Löwenkopf und vielleicht der Ueberrest eines älteren Bau‘s, den man, um ihn zu erhalten, hier einmauerte.

An der alten und sehr malerischen Ringmauer, welche im Nachbarhofe 15 sehr gut sichtbar ist,

An der alten und sehr malerischen Ringmauer, welche im Nachbarhofe 15 sehr gut sichtbar ist,

befand sich früher ein Ziehbrunnen, der aber längst außer Gebrauch und durch eine benachbarte Pumpe ersetzt wird. Die Ringmauer ist älter als die auf ihr stehenden Gebäude, sie steht allenthalben ungefähr um einen Fuß vor und ist etwa 10 Fuß hoch, stellenweise aber auch viel höher; wann sie erbaut wurde, konnte ich bis jetzt noch nicht ermitteln.

Auf der Ab. [R1582] des Hauses ist dieselbe da, wo sie in dem Nachbarhofe 15 freiliegt, sehr deutlich zu sehen und scheint gemeinschaftlich zu seyn.

Häuser in dieser Art und in dieser Weise erhalten, gehören jetzt schon zu den Seltenheiten, und wie ich vernommen, droht auch diesem so schönen Beispiel bereits die Vernichtung, indem es von Herrn Lejeune, dem Besitzer des Nachbarhauses 15, erkauft ist und zu Geschäftszwecken verändert oder ganz umgebaut werden soll.

Die Abb. [R1582] zeigt das Vorderhaus, wie es vor der Reparatur etwa um das Jahr 1860 ausgesehen hat, damals war die kleine Pforte noch nicht in einen Laden verwandelt, ich habe diese entstellende Veränderung weggelassen und dasselbe in seinem Originalzustand gegeben.

Auf der Ab. [R1582] des Hauses ist dieselbe da, wo sie in dem Nachbarhofe 15 freiliegt, sehr deutlich zu sehen und scheint gemeinschaftlich zu seyn.

Häuser in dieser Art und in dieser Weise erhalten, gehören jetzt schon zu den Seltenheiten, und wie ich vernommen, droht auch diesem so schönen Beispiel bereits die Vernichtung, indem es von Herrn Lejeune, dem Besitzer des Nachbarhauses 15, erkauft ist und zu Geschäftszwecken verändert oder ganz umgebaut werden soll.

Die Abb. [R1582] zeigt das Vorderhaus, wie es vor der Reparatur etwa um das Jahr 1860 ausgesehen hat, damals war die kleine Pforte noch nicht in einen Laden verwandelt, ich habe diese entstellende Veränderung weggelassen und dasselbe in seinem Originalzustand gegeben.

24. Mai 1874

Im Thürsturz J. W. S. S. C. S. An der Thüre ein Klopfer, welcher einen Löwenkopf darstellt, der einen Ring im Rachen hält. (16. Jahrh.)

dieselben eine merkliche Veränderung, wie bereits oben angeführt wurde. Ein alter hausartiger Kachelofen wurde bei dieser Gelegenheit (1819) ebenfalls entfernt, er stand von der Eingangsthüre links, und an seine Stelle ist jetzt ein Schrank angebracht, welcher verschiedene Embleme und Utensilien des Handwerks enthält.

Das alte braune Holzgetäfel, womit Decke und Wände bekleidet waren, mußte zu derselben Zeit ebenfalls theilweise den Platz räumen, sodann wurde das Innere weiß mit Oelfarbe angestrichen und dadurch natürlich dem Ganzen sogleich ein anderer Klang verliehen. Trotzdem ist noch viel Eigenthümliches vorhanden. Die obenerwähnten Reste alter Glasmalerei gehören aller Wahrscheinlichkeit nach dem Ende des 13ten oder höchstens dem Anfang des 14. Jahrhundertes an, nur eine ist neu. Von den älteren stellt die erste einen Hirsch, die zweite einen Ochsen, die dritte einen Frankfurter Adler dar, sämmtlich in roher Arbeit, allein prächtig in den Farben. Die vierte, neuere, stellt eine Scene aus der heil. Schrift dar: Jacob, welcher weiß- und schwarzgefleckte Hämmel erzielt, dadurch, daß er in Ringen geschälte Weidenstäbe in das Wasser legt, aus dem die Schaafmütter trinken.

Das Bild ist gleich den übrigen rund, aber etwas kleiner und trägt die Umschrift „Gott Jacob segnet alle Zeit Verdra ist

Das alte braune Holzgetäfel, womit Decke und Wände bekleidet waren, mußte zu derselben Zeit ebenfalls theilweise den Platz räumen, sodann wurde das Innere weiß mit Oelfarbe angestrichen und dadurch natürlich dem Ganzen sogleich ein anderer Klang verliehen. Trotzdem ist noch viel Eigenthümliches vorhanden. Die obenerwähnten Reste alter Glasmalerei gehören aller Wahrscheinlichkeit nach dem Ende des 13ten oder höchstens dem Anfang des 14. Jahrhundertes an, nur eine ist neu. Von den älteren stellt die erste einen Hirsch, die zweite einen Ochsen, die dritte einen Frankfurter Adler dar, sämmtlich in roher Arbeit, allein prächtig in den Farben. Die vierte, neuere, stellt eine Scene aus der heil. Schrift dar: Jacob, welcher weiß- und schwarzgefleckte Hämmel erzielt, dadurch, daß er in Ringen geschälte Weidenstäbe in das Wasser legt, aus dem die Schaafmütter trinken.

Das Bild ist gleich den übrigen rund, aber etwas kleiner und trägt die Umschrift „Gott Jacob segnet alle Zeit Verdra ist