Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

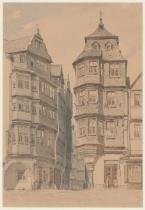

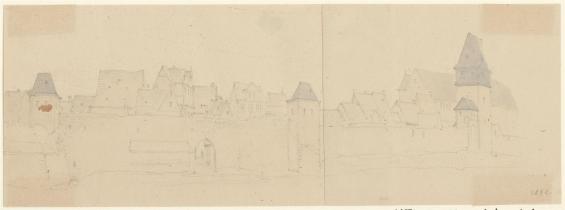

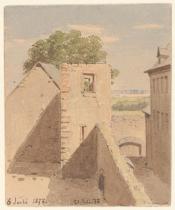

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Dom

und die hiesigen Klöster bereits aufgehoben waren, wurde er aufgefordert, doch einmal in das hiesige Bürgerspital zu kommen, allwo ein kranker Dominikaner ihn vor seinem Ende noch einmal zu sprechen wünsche. Er ging hin, in der Meinung, seinen Leidensgefährten zu finden, aber es war ein anderer Bruder, der nach Aufhebung des Klosters dahier, in der Stadt geblieben und nun erkrankt, sich in das Spital begeben hatte. Schalk fragte nach dem Verschwundenen, allein der Kranke konnte nicht die mindeste Auskunft geben, er habe ihn seit jenem Morgen nicht mehr erblickt, auch nie mehr eine Spur von ihm im Kloster gefunden, er würde wahrscheinlich eingemauert worden sein. Der kranke Pater starb, Schalk aber erzählte, daß, als er unter der Fürstl. Primatischen Regierung bereits auf der Schäfergasse wohnend, eines Morgens am Fenster gestanden, zwei Ordensgeistliche, seine ehemaligen Confratres unten vorbeigegangen wären und der eine davon, welcher ihn erkannt, ihm mit der Faust heraufgedroht hätte, er aber habe diese ohnmächtige Drohung im Bewußtsein seines guten Rechts verlacht. Er war ein milder, gutmüthiger und liebenswürdiger Mann, von allen geliebt, die ihn kannten, mit den Katholiken aber wollte er nichts zu schaffen haben. Seine Familie hatte ihn total enterbt und allen Verkehr mit ihm abgebrochen. Soweit die Erzählung der Großmutter, welche den 6. Dec. 1838 starb. Sein Sohn starb in den dreißiger Jahren dahier als geachteter Arzt. - 1836.

27. Juni 1853

Dieses Haus wurde im Jahr 1804 von Herrn Rittershaus neu durch den Architekten Salin erbaut. Bei dem Abbruch des alten Hauses, das früher ein vorstehendes Eck gewesen, wie dieß auf der Abbildung der Domdechanei zu sehen ist, s.d. fand man unter einer Steinplatte des Fußbodens eine Anzahl Ducaten von Frankfurter Gepräge, welche die Jahreszahl 1634 trugen. Der größte Theil derselben wurde von den Arbeitern entwendet, und nur ungefähr 20 gelangten in die Hände des Hauseigenthümers, Herrn Rittershausens, dessen Familie noch mehrere davon gegenwärtig verwahrt, wie denn auch Frau R. mir Obiges selbst erzählt und die Ducaten gezeigt hat.

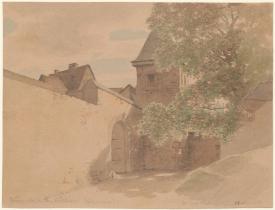

Die Wand des Hauses, welche jetzt noch die linke Seite des Thorbogens bildet, ist noch die alte, denn es befindet sich daselbst noch eine zugemauerte Thür mit einem Spitzbogen.

Die Wand des Hauses, welche jetzt noch die linke Seite des Thorbogens bildet, ist noch die alte, denn es befindet sich daselbst noch eine zugemauerte Thür mit einem Spitzbogen.

eine doppelte Treppe führte um bequemer hinaus auf die Straße sehen zu können. Die vier Figuren stellen die vier Jahreszeiten vor und sind von dem Bildhauer Andreas Donett vortrefflich ausgeführt und gar nicht ohne Kunstwerth. Zwei davon sind heute noch erhalten, die beiden anderen auf den Pfeilern am Eingangsthor sind seit einigen Jahren verschwunden.

Als die Familie v. Reineck im Jahr 1822 in Frankfurt erlosch, fiel das Haus an die Stadt, die es in mannichfacher Weise verwendete und im Jahr 1830 das Stadtgericht hinein verlegte; dann wurde es theilweise vermiethet, der Garten aber lag ziemlich einsam, wüst und verwildert, mit seinen plätschernden Springbrunnen, die von halbmannshohem Gras und Unkraut überwuchert waren, da für uns Kinder ein herrlicher Spielplatz, in dem wir von niemand gestört wurden, bis man ihn im Jahr 1836 vollends ausrodete und ausfüllte. Es wurden schoppenartige Gebäude hineingestellt, die als Lederhalle dienten. Seit 1848 sind sämmtliche Räumlichkeiten zu Kasernen eines Theils der Bundesgarnison eingerichtet. Links neben [dem] Hause erblickt man einen Theil des ehemaligen Capuzinerklosters, darüber hinweg die Dominikanerkirche. Die heute noch sichtbare Mauer war die ehemalige Stadtmauer und trennte den Kirchhof des Klosters von dem sogenannten Holz- oder Zimmergraben, eigentlich Baugraben. Sie ist in ihren unteren Theilen noch ganz erhalten. Rechts von dem Hause steigt der Dom mit dem Pfarrthurm empor, dahinter auf dem entfernten Berge die Sachsenhäuser Warte, sodann erblickt man

Als die Familie v. Reineck im Jahr 1822 in Frankfurt erlosch, fiel das Haus an die Stadt, die es in mannichfacher Weise verwendete und im Jahr 1830 das Stadtgericht hinein verlegte; dann wurde es theilweise vermiethet, der Garten aber lag ziemlich einsam, wüst und verwildert, mit seinen plätschernden Springbrunnen, die von halbmannshohem Gras und Unkraut überwuchert waren, da für uns Kinder ein herrlicher Spielplatz, in dem wir von niemand gestört wurden, bis man ihn im Jahr 1836 vollends ausrodete und ausfüllte. Es wurden schoppenartige Gebäude hineingestellt, die als Lederhalle dienten. Seit 1848 sind sämmtliche Räumlichkeiten zu Kasernen eines Theils der Bundesgarnison eingerichtet. Links neben [dem] Hause erblickt man einen Theil des ehemaligen Capuzinerklosters, darüber hinweg die Dominikanerkirche. Die heute noch sichtbare Mauer war die ehemalige Stadtmauer und trennte den Kirchhof des Klosters von dem sogenannten Holz- oder Zimmergraben, eigentlich Baugraben. Sie ist in ihren unteren Theilen noch ganz erhalten. Rechts von dem Hause steigt der Dom mit dem Pfarrthurm empor, dahinter auf dem entfernten Berge die Sachsenhäuser Warte, sodann erblickt man

3. April 1860

Ueber der Hausthüre beifolgender Stein eingemauert, mit der Jahreszahl 1571, den Buchstaben

V. D. M. AE. Verbum domini manet in aeternum - und der Hausmarke. Unter der Hausmarke befindet sich eine Zahl, wahrscheinlich Jahreszahl, eingehauen, welche vielleicht nebst den kleinen, zwischen den großen Ziffern stehenden Buchstaben J. J. D. B. erst 1723 hineingehauen wurden, als man den Stein, der offenbar von einem älteren Gebäude herrührt, bei dem Aufbau des Hauses dahin vermauerte, s. Ab.

Merkwürdigerweise findet sich in der Klostergasse 39, an dem Hause A.85 ein Tragstein mit derselben Hausmarke und derselben Jahreszahl, s.d.

V. D. M. AE. Verbum domini manet in aeternum - und der Hausmarke. Unter der Hausmarke befindet sich eine Zahl, wahrscheinlich Jahreszahl, eingehauen, welche vielleicht nebst den kleinen, zwischen den großen Ziffern stehenden Buchstaben J. J. D. B. erst 1723 hineingehauen wurden, als man den Stein, der offenbar von einem älteren Gebäude herrührt, bei dem Aufbau des Hauses dahin vermauerte, s. Ab.

Merkwürdigerweise findet sich in der Klostergasse 39, an dem Hause A.85 ein Tragstein mit derselben Hausmarke und derselben Jahreszahl, s.d.

Das Eigenthum war hiernach von 1654-1834 in der Malapert‘schen Familie, d.h. 180 Jahre.

Außer dem umstehend Mitgetheilten, welches [ich] bis auf die Erbschaftsangaben fast sämmtlich in den Akten bestätigt gefunden habe, sind nachfolgende Angaben von Interesse:

Act. 12. Juli 1655. Baubescheid wegen des neuen Lang Baues nächst der Mauer.

23. Sept. 1658, Sonntag den 23. Sept. 1658. Ist Herrn David v. Malapert, Bürger und Handelsmann, dahier, vergünstigt worden, in seiner Behausung hinten in die Mauer auf dem Hirschgraben gegen den Solms‘sischen Hof über ein Thor zum Einfahren brechen zu lassen.

pro copia aus der Stadt Frankfurt Bau-Protocoll

1680 & 1681 fanden zwischen Susanna Malapert geb. Dufay, Wittwe des Residenten Abraham Malapert und Remigius Priem, Johann Arnon und Joh. Adolph Lersner wegen einer gemeinschaftlichen Mauer Streitigkeiten statt, worüber sich später verglichen wurde.

1746 u. 1747 wird das Haus zum Salzhaus genannt, von Herrn Major v. Malapert neu aufgebaut durch Maurer Trossbach jun. und Zimmermann Bachmann. Es tritt hier in den Akten der Name Salzhaus zum erstenmal vor.

1747 Bewilligung die Anlegung eines Abtritt Fryloches auf der Straße des kl. Hirschgrabens dem Solms‘schen Hof gegenüber.

1787 Erlaubniß zur Anlegung eines bedeckten Flosses auf dem Hirschgraben.

1787-1788. Baupolizeilicher Proceß zwischen Kammerherrn Freiherrn Friedrich Wilh. von Malapert gegen den Handelsmann Kelchner wegen des letzten Abtritt neben der gemeinschaftlichen Mauer. Zum Vortheil des ersteren entschieden.

1788, 22. Juni wurde erlaubt, ein Fenster in den Stall auf dem großen Hirschgraben ordnungsmäßig verändern zu lassen.

1790, 16. Feb. übernimmt laut Vertrag der Brunnenschulz Dominicus Hoelm [Hoehn?], die beiden Brunnenmeister Christoph Ludwig Bachmann, Johann Friedrich Soehnlein vom Rosenbrunnen auf 6 Jahre die Abfuhr des Gassen-Grundes, Kübel, Koth u. Kehricht, das Eisen zu Nutz des Freiherrn v. Malapart Feldgüter.

Gefällige Mittheilung des Herrn Bachmann, Beamter der Versicherungsgesellschaft Phönix, dahier, 1874.

Außer dem umstehend Mitgetheilten, welches [ich] bis auf die Erbschaftsangaben fast sämmtlich in den Akten bestätigt gefunden habe, sind nachfolgende Angaben von Interesse:

Act. 12. Juli 1655. Baubescheid wegen des neuen Lang Baues nächst der Mauer.

23. Sept. 1658, Sonntag den 23. Sept. 1658. Ist Herrn David v. Malapert, Bürger und Handelsmann, dahier, vergünstigt worden, in seiner Behausung hinten in die Mauer auf dem Hirschgraben gegen den Solms‘sischen Hof über ein Thor zum Einfahren brechen zu lassen.

pro copia aus der Stadt Frankfurt Bau-Protocoll

1680 & 1681 fanden zwischen Susanna Malapert geb. Dufay, Wittwe des Residenten Abraham Malapert und Remigius Priem, Johann Arnon und Joh. Adolph Lersner wegen einer gemeinschaftlichen Mauer Streitigkeiten statt, worüber sich später verglichen wurde.

1746 u. 1747 wird das Haus zum Salzhaus genannt, von Herrn Major v. Malapert neu aufgebaut durch Maurer Trossbach jun. und Zimmermann Bachmann. Es tritt hier in den Akten der Name Salzhaus zum erstenmal vor.

1747 Bewilligung die Anlegung eines Abtritt Fryloches auf der Straße des kl. Hirschgrabens dem Solms‘schen Hof gegenüber.

1787 Erlaubniß zur Anlegung eines bedeckten Flosses auf dem Hirschgraben.

1787-1788. Baupolizeilicher Proceß zwischen Kammerherrn Freiherrn Friedrich Wilh. von Malapert gegen den Handelsmann Kelchner wegen des letzten Abtritt neben der gemeinschaftlichen Mauer. Zum Vortheil des ersteren entschieden.

1788, 22. Juni wurde erlaubt, ein Fenster in den Stall auf dem großen Hirschgraben ordnungsmäßig verändern zu lassen.

1790, 16. Feb. übernimmt laut Vertrag der Brunnenschulz Dominicus Hoelm [Hoehn?], die beiden Brunnenmeister Christoph Ludwig Bachmann, Johann Friedrich Soehnlein vom Rosenbrunnen auf 6 Jahre die Abfuhr des Gassen-Grundes, Kübel, Koth u. Kehricht, das Eisen zu Nutz des Freiherrn v. Malapart Feldgüter.

Gefällige Mittheilung des Herrn Bachmann, Beamter der Versicherungsgesellschaft Phönix, dahier, 1874.

Siehe auch:

12. Juli 1876

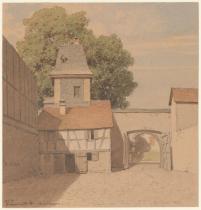

Soeben werden theilweise die schönen Bäume gefällt, welche das Haus des Verwalters des Holzmagazins umstanden und demselben ein so malerisches Ansehen gaben. Auch wurde der kleine ausspringende Winkel, welcher von der Bastion zum Schutze der Werke gegen das Eis angelegt war, heute theilweise zerstört. Das höchst sonderbare Gebäude, welches das Eck bildete und wie ein Ziehbrunnen aussah, wurde ebenfalls abgebrochen und vermuthe ich, daß es ein Eisbrecher gewesen. Es war ein massiver, aus blauen Steinen aufgeführter, sehr solide gearbeiteter Kranz, ungefähr 10 Fuß hoch und inwendig mit Bruchsteinen vollgemauert. Unten ging die Rundung vermittels 4 Fasen in eine quadratische Platte über. Hinter der Brustwehr dieses Winkels war das Gebüsch außerordentlich dicht unter den Bäumen und hatte man einen herrlichen Blick von da hinaus auf den nahen Dom und die Brücke. Es war ein gar heimisches Plätzchen und sehr wenig bekannt, weil man nicht leicht hingelangen konnte. Früher bildete es einen Theil des nassen Grabens, der die Werke umzog. Mit Wehmuth sah ich die Bäume fällen, an denen die Erinnerung an meine Jugend weilte. Wahrscheinlich drohen der ganzen Gegend arge Veränderungen und wird die Neuzeit mit ihrem gierigen Schlunde alles verschlingen. s. Ab.

feria sexta ante dominicam invocavit

Verkauft Henne Wyss zum Hirschhorn und seine Hausfrau Elchin den Hof an Hartmud Becker und seine Erben

„husunge, hoffe, stalle und garten mit jrme begrieff und zugehorungen hinden und vorn genant der Jungenhoff gelegen in der Nuwenstad.“

Verkauft Henne Wyss zum Hirschhorn und seine Hausfrau Elchin den Hof an Hartmud Becker und seine Erben

„husunge, hoffe, stalle und garten mit jrme begrieff und zugehorungen hinden und vorn genant der Jungenhoff gelegen in der Nuwenstad.“

Sabato post dominicam

Erscheinen Philipp Ugelnheimer, Schöff und Claus Scheit, des Raths als verordnete Pfleger der leeren Fleken und Almayen in der Stadt Frankfurt, daß sie an Sigfried Folkern, Schöff und des Raths für Katharine Voidin und als Vormund der Margarethe Wicker, Folkers Tochter und ihren Erben dreiunddreißig und eine halbe Ruthe, Heinrich Pregler von wegen Clausen Hainbrechts Kindern derselben Erben dreißig Ruthen anderthalb Viertel Und dem Conrad Semler und seinen Erben auch dreißig Ruthen und anderthalb viertel eine Almay zwischen dem Junghof und Hainbrechts Erben gelegen. Sey eigen verkauft hätten.

Erscheinen Philipp Ugelnheimer, Schöff und Claus Scheit, des Raths als verordnete Pfleger der leeren Fleken und Almayen in der Stadt Frankfurt, daß sie an Sigfried Folkern, Schöff und des Raths für Katharine Voidin und als Vormund der Margarethe Wicker, Folkers Tochter und ihren Erben dreiunddreißig und eine halbe Ruthe, Heinrich Pregler von wegen Clausen Hainbrechts Kindern derselben Erben dreißig Ruthen anderthalb Viertel Und dem Conrad Semler und seinen Erben auch dreißig Ruthen und anderthalb viertel eine Almay zwischen dem Junghof und Hainbrechts Erben gelegen. Sey eigen verkauft hätten.

feria secunda post misericordias domini

Erkauft Adam Stralheimer von der Familie Bruchner Besserung und Recht eines Hauses auf dem Roßmarkt neben dem Junghof einerseits und Margarethen weiland Jacob Hainbrechts Wittwe anderseits gelegen.

Außen auf der Originalurkunde war in gleichzeitiger Schrift bemerkt, daß es sich um das kleine Haus am Junghof handle.

Erkauft Adam Stralheimer von der Familie Bruchner Besserung und Recht eines Hauses auf dem Roßmarkt neben dem Junghof einerseits und Margarethen weiland Jacob Hainbrechts Wittwe anderseits gelegen.

Außen auf der Originalurkunde war in gleichzeitiger Schrift bemerkt, daß es sich um das kleine Haus am Junghof handle.