Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

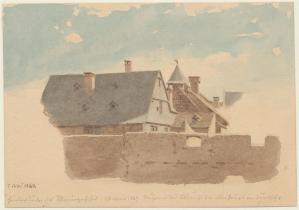

20. Februar 1881

[Fehler bei der Paginierung: Die Seite 188 wurde doppelt vergeben; die erste weist jedoch keinen Text auf S. E.]

Am 19. Feb. wurde dieses Haus auf den Abbruch versteigert und hat derselbe bereits begonnen. Es hat ein ziemlich alterthümliches Aussehen und ist das Äußere desselben in den Abb. nachzusehen, der untere Stock ist massiv in Stein ausgeführt und nach der Seite des Schlachthauses hin eine Thür mit einem Spitzbogen überdeckt, daneben ein altes vergittertes Fenster. An der Hausthüre, dem eigentlichen Eingang, indem die vorerwähnte Thür seit langer Zeit außer Gebrauch ist, finden sich ebenfalls alte malerische Detail[s] vor, wie die davorliegenden Stufen, der Ablaufstein, die Fensterläden u.s.w.

Im Innern noch beinahe ganz die alte Einrichtung, ebenso hat es im Ganzen sich wenig verändert. Es ist eines der charakteristischsten Häuser jener Stadtgegend und fällt mit ihm abermals ein Stück Alt Frankfurt dahin. Das Nebenhaus M.76 wurde ebenfalls versteigert und hat auch bereits der Abbruch begonnen.

Am 19. Feb. wurde dieses Haus auf den Abbruch versteigert und hat derselbe bereits begonnen. Es hat ein ziemlich alterthümliches Aussehen und ist das Äußere desselben in den Abb. nachzusehen, der untere Stock ist massiv in Stein ausgeführt und nach der Seite des Schlachthauses hin eine Thür mit einem Spitzbogen überdeckt, daneben ein altes vergittertes Fenster. An der Hausthüre, dem eigentlichen Eingang, indem die vorerwähnte Thür seit langer Zeit außer Gebrauch ist, finden sich ebenfalls alte malerische Detail[s] vor, wie die davorliegenden Stufen, der Ablaufstein, die Fensterläden u.s.w.

Im Innern noch beinahe ganz die alte Einrichtung, ebenso hat es im Ganzen sich wenig verändert. Es ist eines der charakteristischsten Häuser jener Stadtgegend und fällt mit ihm abermals ein Stück Alt Frankfurt dahin. Das Nebenhaus M.76 wurde ebenfalls versteigert und hat auch bereits der Abbruch begonnen.

mich selbst noch recht gut, bei einer Reparatur, die in den vierziger Jahren vorgenommen wurde, unter dem Kalkputz mehrere alte Schießscharten und Gucklöcher gesehen zu haben, die damals zugemauert wurden und seitdem verschwunden sind. An wirklichen Ueberresten aus jener Zeit ist noch vorhanden der steinerne Ochse, jetzt nur noch mit dem Kopfe sichtbar und die Reste der alten Glasmalereien in den Fenstern der Meisterstube im ersten Stock, welche später besprochen werden sollen.

Der Ochse, welcher als ganze Figur in Stein gehauen, vielleicht in einer Nische stand, streckt jetzt, da die letztere im Laufe der Zeiten ausgefüllt wurde, wehmüthig den Kopf aus der flachen Wand, er hatte eingesetzte, wahrscheinlich natürliche Hörner und blecherne Ohren, deren letztes erst vor einigen Jahren herunterfiel. Die zur Befestigung eingehauenen Löcher sind noch sichtbar.

Auf dem Merianschen Plan von 1688 ist derselbe noch in seiner ganzen Gestalt sichtbar; wann er überhaupt auf diese Weise verkleistert wurde, war bis jetzt nicht zu ermitteln.

Ich war versucht, auch den Tragstein am Eck des Hauses nach der Judenschule hin für alt (romanisch) zu halten, worin mir auch mein verstorbener Freund Fried. Böhmer nebst anderen beistimmte, doch wurde ich in dieser meiner Meinung durch andere Autoritäten, deren Urtheil ich ebenfalls Gewicht beizulegen alle Ursache habe, schwankend gemacht, indem dieselben den Stein als der Renaissanceperiode angehörig betrachteten.

Der Ochse, welcher als ganze Figur in Stein gehauen, vielleicht in einer Nische stand, streckt jetzt, da die letztere im Laufe der Zeiten ausgefüllt wurde, wehmüthig den Kopf aus der flachen Wand, er hatte eingesetzte, wahrscheinlich natürliche Hörner und blecherne Ohren, deren letztes erst vor einigen Jahren herunterfiel. Die zur Befestigung eingehauenen Löcher sind noch sichtbar.

Auf dem Merianschen Plan von 1688 ist derselbe noch in seiner ganzen Gestalt sichtbar; wann er überhaupt auf diese Weise verkleistert wurde, war bis jetzt nicht zu ermitteln.

Ich war versucht, auch den Tragstein am Eck des Hauses nach der Judenschule hin für alt (romanisch) zu halten, worin mir auch mein verstorbener Freund Fried. Böhmer nebst anderen beistimmte, doch wurde ich in dieser meiner Meinung durch andere Autoritäten, deren Urtheil ich ebenfalls Gewicht beizulegen alle Ursache habe, schwankend gemacht, indem dieselben den Stein als der Renaissanceperiode angehörig betrachteten.

Der obenerwähnte 1530 aufgeführte Bau stand nach der Stadtseite zu in seinen unteren Theilen hohl, d.h. auf mächtigen hölzernen Trägern, welche mit Bügen und starken Unterzügen die oberen, ebenfalls in Holzbau ausgeführten Stockwerke trugen und auf steinernen Sockeln ruhten, sie stehen zum größten Theil heute noch, und wurden nur die äußeren nach der Straße zu gelegenen bei einem im Jahr 1819 vorgenommenen abermaligen theilweisen Umbau durch gemauerte Bogen ersetzt, indem das Haus damals Einsturz drohte unddeßhalb lange vorher schon hölzerne Sprießen in der Meisterstube aufgestellt waren. Ferner wurde die ganze Fronte des ersten Stocks nach der Straße zu neu in Stein aufgebaut und verschwanden bei dieser Gelegenheit die runden Scheiben aus den Fenstern und mit ihnen die alten Glasmalereien, deren wenige Reste, um sie der Nachwelt zu erhalten, in die neuen Fenster eingesetzt wurden.

Diese angeführten Veränderungen sind schon hinreichend, das Aeußere eines Hauses bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen; im Inneren hat es nicht weniger gelitten, wie die weitere Untersuchung ergeben wird, welche namentlich durch den noch lebenden Augenzeugen Herrn Metzgermeister Reuter eine ganz besonders wichtige Bereicherung und Bestätigung erfuhr.

Der Treppenthurm, der heute noch den Eingang zu den oberen Stockwerken bildet, wurde in seinen höher hinauf über das Dach reichenden Theilen

Diese angeführten Veränderungen sind schon hinreichend, das Aeußere eines Hauses bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen; im Inneren hat es nicht weniger gelitten, wie die weitere Untersuchung ergeben wird, welche namentlich durch den noch lebenden Augenzeugen Herrn Metzgermeister Reuter eine ganz besonders wichtige Bereicherung und Bestätigung erfuhr.

Der Treppenthurm, der heute noch den Eingang zu den oberen Stockwerken bildet, wurde in seinen höher hinauf über das Dach reichenden Theilen

bei dieser Gelegenheit ebenfalls abgetragen, sein unterer Theil in die Wand eingebaut, so daß nur noch das Portal äußerlich sichtbar blieb, das eine steinerne Wendeltreppe in sich schließt. Er bestand in seinen oberen Theilen ebenfalls aus Holz und war mit einem Kuppeldache versehen, das in einer Spitze mit reich verzierter schlanker Wetterfahne endigte.

In den unteren Räumen hingen bis zu dem Jahre 1819 eine riesige Bratpfanne nebst einem ungeheuren Bratspieß mit den dazugehörigen zwei Rädern zum Drehen, dabei befand sich eine Fettschaufel, mittels deren der Metzgermeister aus Wien sammt seinen Knechten den Ochsen, der bei den Krönungen der Kaiser gebraten wurde, träufelte. Sämmtliche Gegenstände wurden einmal bei einer Krönung von der Metzgerzunft kämpfend erbeutet und prangten hier als Siegeszeichen.

Abbildungen des Schlachthauses in seinem Originalzustande giebt es leider nicht, die älteste, welche wir besitzen, befindet sich in Sebastian Münsters Cosmographie und stammt aus dem Jahr 1550. Auf ihr ist das Haus als in seinen Hauptformen schon bestehend, jedoch äußerst dürftig und nicht recht sichtbar, angegeben. Weiter finden wir es auf dem Belagerungsplan von 1552 daselbst aber höchst unzuverlässig wie der ganze Plan. Besser und genauer giebt es Merian auf dem Plan von 1628, dessen oben schon gedacht wurde, allein diese Abbildung hilft uns aber auch nicht sehr viel, indem sich darauf der Bau mit der bereits oben erwähnten Hauptveränderung von 1530 darstellt.

Durch die im Jahr 1829 erfolgte Niederlegung des Metzgerthores (Metzgerthurm) und die daraus nothwendig entsprungene bedeutende Erhöhung des Bodens wurde zwar die Umgebung wesentlich verändert, doch

In den unteren Räumen hingen bis zu dem Jahre 1819 eine riesige Bratpfanne nebst einem ungeheuren Bratspieß mit den dazugehörigen zwei Rädern zum Drehen, dabei befand sich eine Fettschaufel, mittels deren der Metzgermeister aus Wien sammt seinen Knechten den Ochsen, der bei den Krönungen der Kaiser gebraten wurde, träufelte. Sämmtliche Gegenstände wurden einmal bei einer Krönung von der Metzgerzunft kämpfend erbeutet und prangten hier als Siegeszeichen.

Abbildungen des Schlachthauses in seinem Originalzustande giebt es leider nicht, die älteste, welche wir besitzen, befindet sich in Sebastian Münsters Cosmographie und stammt aus dem Jahr 1550. Auf ihr ist das Haus als in seinen Hauptformen schon bestehend, jedoch äußerst dürftig und nicht recht sichtbar, angegeben. Weiter finden wir es auf dem Belagerungsplan von 1552 daselbst aber höchst unzuverlässig wie der ganze Plan. Besser und genauer giebt es Merian auf dem Plan von 1628, dessen oben schon gedacht wurde, allein diese Abbildung hilft uns aber auch nicht sehr viel, indem sich darauf der Bau mit der bereits oben erwähnten Hauptveränderung von 1530 darstellt.

Durch die im Jahr 1829 erfolgte Niederlegung des Metzgerthores (Metzgerthurm) und die daraus nothwendig entsprungene bedeutende Erhöhung des Bodens wurde zwar die Umgebung wesentlich verändert, doch

Laban: Drumb er in neydt: Genesis XXX 30. 32-42.“

Da wo diese beiden Zeilen unten zusammenstoßen, finden sich auf einem Wappenschilde ein Handbeil und darüber die Buchstaben P. M. Daneben zu beiden Seiten auf einem Band 1579 Philipp Mor. Die drei vorerwähnten Glasbilder sind, wie schon gesagt, sehr alt, allein stellenweise mit neueren Stücken, welche der Renaissance angehören, ergänzt, so daß sie sich dem Bereiche der Beschreibung durch Worte entziehen und ich auf die Abbildungen [R0396] [R0397] verweisen muß. Nur eines sey erwähnt, nämlich, daß bei dem einen, das den Ochsen darstellt, ein Stück eines Wappens, drei silberne Hörner auf rothem Grund, zum Flicken verwendet ist, sowie ein Stück eines Frankfurter Adlers, nämlich eine Klaue mit einigen Federn und ein Stück Glas mit zwei weißen Rosen auf schwarzem Grund, wahrscheinlich das erstere eine Zum Jungen‘schen, das letztere dem v. Holzhausischen Wappen früher angehörig. Nun zur Beschreibung der Wände. Ueber der Thüre befindet sich in Stein gehauen, eine Tafel mit zwei Wappen mit der Schrift

„Wir Beyde sind den 12 October 1731 Auff Ein Tag In Rath erwöhlet worden“

Unter dem Wappen zur Linken, das ein Lamm mit einer Fahne zeigt, „Hr. Philip Heinrich Will“, unter dem anderen, das einen Ochsen zeigt, „Hr. Philip Arnolt“ - Auf derselben Wand zu beiden Seiten der Thüre hat sich noch ein Stück des alten Holzgetäfels erhalten, oben an demselben finden sich folgende Inschriften:

Da wo diese beiden Zeilen unten zusammenstoßen, finden sich auf einem Wappenschilde ein Handbeil und darüber die Buchstaben P. M. Daneben zu beiden Seiten auf einem Band 1579 Philipp Mor. Die drei vorerwähnten Glasbilder sind, wie schon gesagt, sehr alt, allein stellenweise mit neueren Stücken, welche der Renaissance angehören, ergänzt, so daß sie sich dem Bereiche der Beschreibung durch Worte entziehen und ich auf die Abbildungen [R0396] [R0397] verweisen muß. Nur eines sey erwähnt, nämlich, daß bei dem einen, das den Ochsen darstellt, ein Stück eines Wappens, drei silberne Hörner auf rothem Grund, zum Flicken verwendet ist, sowie ein Stück eines Frankfurter Adlers, nämlich eine Klaue mit einigen Federn und ein Stück Glas mit zwei weißen Rosen auf schwarzem Grund, wahrscheinlich das erstere eine Zum Jungen‘schen, das letztere dem v. Holzhausischen Wappen früher angehörig. Nun zur Beschreibung der Wände. Ueber der Thüre befindet sich in Stein gehauen, eine Tafel mit zwei Wappen mit der Schrift

„Wir Beyde sind den 12 October 1731 Auff Ein Tag In Rath erwöhlet worden“

Unter dem Wappen zur Linken, das ein Lamm mit einer Fahne zeigt, „Hr. Philip Heinrich Will“, unter dem anderen, das einen Ochsen zeigt, „Hr. Philip Arnolt“ - Auf derselben Wand zu beiden Seiten der Thüre hat sich noch ein Stück des alten Holzgetäfels erhalten, oben an demselben finden sich folgende Inschriften:

13. Mai 1865

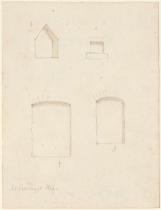

Ein Haus mit massivem Unterbau, ziemlich alt, wie der Tragstein unter dem ersten Stock anzeigt, s. Abb. [R1250]

Es scheint mir aus dem Anfang des vorigen Jahrh. zu seyn und trägt die Inschrift „Zum Lew Kopf“. An dem Hause selbst findet sich die aus ganz neuester Zeit angemalte Inschrift Zum Löweneck. Jedenfalls ist die steinerne Urkunde älter und glaubwürdiger.

Es scheint mir aus dem Anfang des vorigen Jahrh. zu seyn und trägt die Inschrift „Zum Lew Kopf“. An dem Hause selbst findet sich die aus ganz neuester Zeit angemalte Inschrift Zum Löweneck. Jedenfalls ist die steinerne Urkunde älter und glaubwürdiger.

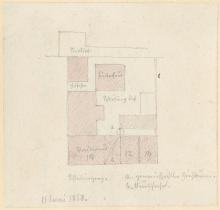

11. Juni 1858

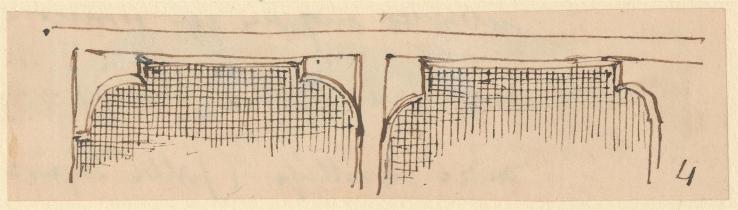

Ueber dem Eingangsthor auf einem Wappenschild die Hausmarke Abb. 1 [R1390] [R1254] mit der Jahreszahl 1594.

Ueber einem im Hofe rechts mit dem Nachbarhause E.34 gemeinschaftlichen ehemaligen Ziehbrunnen Abb. 7 [R1255], 1596. Wahrscheinlich gehörten die beiden Häuser früher zusammen und der Brunnen stand frei, später bei der Trennung kam derselbe in die Scheidemauer zu stehen, so daß er von beiden Seiten gebraucht werden konnte. Noch später stellte man Pumpen hinein und mauerte die Thürartige Oeffnung, welche in der Gestalt frei geblieben war, vollkommen zu, wobei man die Steine des ehemaligen Brunnenkranzes als Baumaterial verwendete, wie heute noch zu sehen ist.

Wenn dieß geschehen, konnte ich nicht ermitteln. Auf der Abbildung 3, welche den Hof von der inneren Seite darstellt, ist das Brunnengestell allzusehr verkürzt um vollständig deutlich gegeben werden zu können und ist sich deßhalb an die Abb. 2 zu halten, diese ist für viele Fälle anwendbar, wo es sich um die gemeinschafltiche Benutzung eines Ziehbrunnens handelt.

Im Hofe standen früher alte Bauten an den Mauern, welche seit 1843 abgebrochen sind. Der letzte Abbruch

Ueber einem im Hofe rechts mit dem Nachbarhause E.34 gemeinschaftlichen ehemaligen Ziehbrunnen Abb. 7 [R1255], 1596. Wahrscheinlich gehörten die beiden Häuser früher zusammen und der Brunnen stand frei, später bei der Trennung kam derselbe in die Scheidemauer zu stehen, so daß er von beiden Seiten gebraucht werden konnte. Noch später stellte man Pumpen hinein und mauerte die Thürartige Oeffnung, welche in der Gestalt frei geblieben war, vollkommen zu, wobei man die Steine des ehemaligen Brunnenkranzes als Baumaterial verwendete, wie heute noch zu sehen ist.

Wenn dieß geschehen, konnte ich nicht ermitteln. Auf der Abbildung 3, welche den Hof von der inneren Seite darstellt, ist das Brunnengestell allzusehr verkürzt um vollständig deutlich gegeben werden zu können und ist sich deßhalb an die Abb. 2 zu halten, diese ist für viele Fälle anwendbar, wo es sich um die gemeinschafltiche Benutzung eines Ziehbrunnens handelt.

Im Hofe standen früher alte Bauten an den Mauern, welche seit 1843 abgebrochen sind. Der letzte Abbruch

eines Theiles dieser alten Holzgebäude fand vor ungefähr vier Jahren statt, es war der Bau links hinten im Hofe. Das alte Vorderhaus, das den Eingang überbaut, steht noch; in seinem Erdgeschoß sind die Räume gewölbt. Es hat ein hölzernes, ganz schiefstehendes mit Schiefersteinen beschlagenes Treppenthürmchen, dessen Helmdach mit einer zierlichen Wetterfahne gekrönt ist und über das Dach des Hauses weit hinausragt. Abb. 3 und 4 [R1251]. Der im Hofe links an das Vorderhaus anschließende Seitenbau scheint noch alt und aus der ursprünglichen Erbauungszeit zu stammen, ebenso der im Hof links noch stehende Theil mit früher offenen Holzgallerien, Abb. 4 [R1261], welche, wie es scheint, früher ganz ringsum gingen.

Im Hofe in der Mauer, welche jetzt als Rückwand den Schoppen einschließt, in dem die Steinmetzen arbeiten und welche an den Stoßhof grenzt, einen schmalen Raum (Allment) freilassend, finden sich verschiedene Nischen eingetieft, vielleicht frühere Thür- oder Fensteröffnungen oder sogenannte Matzlöcher, welche das Eigenthumsrecht beweisen und welche theilweise als Schränke benutzt wurden.

Die Thür- und Fensteröffnungen waren wahrscheinlich bei dem später stattgehabten Bau des Stoßhofes zwecklos geworden und man vermauerte sie.

Im Hofe in der Mauer, welche jetzt als Rückwand den Schoppen einschließt, in dem die Steinmetzen arbeiten und welche an den Stoßhof grenzt, einen schmalen Raum (Allment) freilassend, finden sich verschiedene Nischen eingetieft, vielleicht frühere Thür- oder Fensteröffnungen oder sogenannte Matzlöcher, welche das Eigenthumsrecht beweisen und welche theilweise als Schränke benutzt wurden.

Die Thür- und Fensteröffnungen waren wahrscheinlich bei dem später stattgehabten Bau des Stoßhofes zwecklos geworden und man vermauerte sie.

Ganz kleine Nischen, sogenannte Könsterlein, finden sich zwei vor, Abb. 5. [R1252]

Ferner liegt noch ein Stein im Hofe, der wahrscheinlich der Sockelstein eines Ofens aus einem der abgebrochenen Gebäude war. Abb. 6 [R1397]. Er trägt auf einem Wappenschild eine Hausmarke, die sich auf die Buchstaben B C W stützt, darüber ein Helm mit einem Vogel.

Sodann sind auf den Tragsteinen, auf welchen früher das Gebälk der abgebrochenen Häuser ruhte und welche überall noch an den Wänden und Brandmauern hervorstehen, zwei Steinfiguren, eine männliche und eine weibliche, halbe Figuren, wahrscheinlich Träger aus einem der abgebrochenen Häuser, aufgestellt.

Unter dem Thorbogen schöne Tragsteine, Abb. 8 [R1257]. Neben dem Thorbogen die Hausthüre mit einem fein profilirten Rundbogen, ziemlich hoch gelegen, so daß man einige Stufen hinaufsteigen muß.

Der Oberbau des Vorderhauses nach der Straße zu ist vielfach restaurirt, im Hofe finden sich an den Seitenmauern vielfach Bogenconstruktionen, welche wahrscheinlich Stützbogen für die Fundamente sind um die Last der Mauern besser vertheilen zu können.

Auf dem Merian‘schen Plan von 1628 ist der Hof in seiner alten Gestalt erhalten, es waren die Gebäude damals 32 Jahre alt und somit noch in völlig unverändertem Zustande. Der Treppenthurm hatte ein anderes Dach, d.h. wenn man Merian als Gewährsmann gelten lassen will, dem freilich nicht allzuviel zu trauen ist. Er schlug alles über

Ferner liegt noch ein Stein im Hofe, der wahrscheinlich der Sockelstein eines Ofens aus einem der abgebrochenen Gebäude war. Abb. 6 [R1397]. Er trägt auf einem Wappenschild eine Hausmarke, die sich auf die Buchstaben B C W stützt, darüber ein Helm mit einem Vogel.

Sodann sind auf den Tragsteinen, auf welchen früher das Gebälk der abgebrochenen Häuser ruhte und welche überall noch an den Wänden und Brandmauern hervorstehen, zwei Steinfiguren, eine männliche und eine weibliche, halbe Figuren, wahrscheinlich Träger aus einem der abgebrochenen Häuser, aufgestellt.

Unter dem Thorbogen schöne Tragsteine, Abb. 8 [R1257]. Neben dem Thorbogen die Hausthüre mit einem fein profilirten Rundbogen, ziemlich hoch gelegen, so daß man einige Stufen hinaufsteigen muß.

Der Oberbau des Vorderhauses nach der Straße zu ist vielfach restaurirt, im Hofe finden sich an den Seitenmauern vielfach Bogenconstruktionen, welche wahrscheinlich Stützbogen für die Fundamente sind um die Last der Mauern besser vertheilen zu können.

Auf dem Merian‘schen Plan von 1628 ist der Hof in seiner alten Gestalt erhalten, es waren die Gebäude damals 32 Jahre alt und somit noch in völlig unverändertem Zustande. Der Treppenthurm hatte ein anderes Dach, d.h. wenn man Merian als Gewährsmann gelten lassen will, dem freilich nicht allzuviel zu trauen ist. Er schlug alles über

Ganze wie ein an der Wand hängender großer Teppich erschien.

Die Größe des Feldes, worauf der Adler gemalt ist, beträgt 10 ‘ Breite, 12 ‘ 6 ‘‘ Höhe. Die Breite des ganzenHauses 43 ‘, die Höhe bis an das Dach 32 ‘.

Im Inneren bildet das Erdgeschoß einen Lagerraum, dessen Decke auf hölzernen Trägern ruht, welche die in jener Zeit übliche Profilirung tragen, s. Ab. Die steinernen Fensterstöcke des ersten Stocks sind theilweise durch einfache Profilirung verziert; auch finden sich einige Koppelfenster, bei denen der Pfeiler in der Mitte mit einem kleinen gemeinschaftlichen Träger den überdeckten Segmentbogen der Wölbung unterstützt. Dieselben sind fein, aber nicht bemerkenswerth, ebenso wie einzelne Tragsteine, die hier und da aus der Mauer hervortreten.

Die Größe des Feldes, worauf der Adler gemalt ist, beträgt 10 ‘ Breite, 12 ‘ 6 ‘‘ Höhe. Die Breite des ganzenHauses 43 ‘, die Höhe bis an das Dach 32 ‘.

Im Inneren bildet das Erdgeschoß einen Lagerraum, dessen Decke auf hölzernen Trägern ruht, welche die in jener Zeit übliche Profilirung tragen, s. Ab. Die steinernen Fensterstöcke des ersten Stocks sind theilweise durch einfache Profilirung verziert; auch finden sich einige Koppelfenster, bei denen der Pfeiler in der Mitte mit einem kleinen gemeinschaftlichen Träger den überdeckten Segmentbogen der Wölbung unterstützt. Dieselben sind fein, aber nicht bemerkenswerth, ebenso wie einzelne Tragsteine, die hier und da aus der Mauer hervortreten.