Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

häufig Ratten herausliefen. weßhalb die Metzger aus der Nachbarschaft sich oft mit ihren Hunden einfanden um dieselben zu fangen, wobei natürlich die Straßenjugend sich immer mit großem Jubel betheiligte.

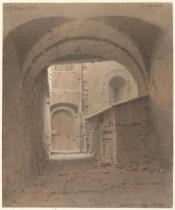

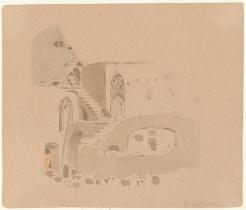

Unten im Hause, in dem mit Steinplatten belegten Vorplatze, wurden häufig Schweine geschlachtet, in noch früherer Zeit sogar Ochsen, zu welchem Zweck man noch einen starken eisernen Ring an einem Balken befestigt sieht, an welchem Ring der Ochse in die Höhe gezogen wurde. Einen eigenthümlichen Eindruck macht, von diesem Raum aus gesehen, das Innere des Hauses mit den verschiedenen Vorsprüngen, Dächern, Dachrinnen und Thüren - man kann sich doch etwas dabei denken - was für herrliche Spiel- undVersteckplätze bot solch ein Haus für Kinder jeden Alters - im Gegensatz zu den jetzigen Häusern, die alle so kalt, kahl und langweilig, regelmäßig und poesielos gebaut werden.

Sehr schade ist es in diesem Hause, daß aus verschiedenen Rücksichten die offenen Gallerien, die in jedem Stock angebracht

Unten im Hause, in dem mit Steinplatten belegten Vorplatze, wurden häufig Schweine geschlachtet, in noch früherer Zeit sogar Ochsen, zu welchem Zweck man noch einen starken eisernen Ring an einem Balken befestigt sieht, an welchem Ring der Ochse in die Höhe gezogen wurde. Einen eigenthümlichen Eindruck macht, von diesem Raum aus gesehen, das Innere des Hauses mit den verschiedenen Vorsprüngen, Dächern, Dachrinnen und Thüren - man kann sich doch etwas dabei denken - was für herrliche Spiel- undVersteckplätze bot solch ein Haus für Kinder jeden Alters - im Gegensatz zu den jetzigen Häusern, die alle so kalt, kahl und langweilig, regelmäßig und poesielos gebaut werden.

Sehr schade ist es in diesem Hause, daß aus verschiedenen Rücksichten die offenen Gallerien, die in jedem Stock angebracht

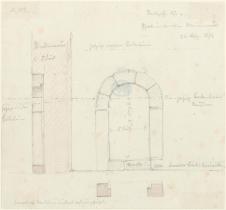

20. September 1873

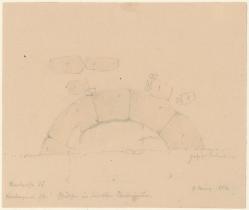

Durch das Wegräumen von Steinen, welche jahrelang daselbst gelegen, kam der obere Theil einer rundbogigen Pforte zum Vorschein, der mir sehr alt scheint und ein Ausgang aus der Ringmauer war, s. Ab. [R1134] [R0657] Die unmittelbare Nähe des Saalhofes läßt allerlei Vermuthungen Raum. Auf dem Merian'schen Plan von 1628 ist diese Stelle mit Lagerholz bestellt und verdeckt. Merkwürdig ist, daß Batton dieser Pforte mit keinem Wort gedenkt, er hat sie wahrscheinlich nie gesehen, doch vermuthe ich, daß immer Bretter und Reife für Küfer, welche hier ausgeladen wurden, davor saßen und sie somit verdeckten.

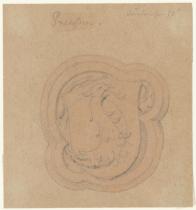

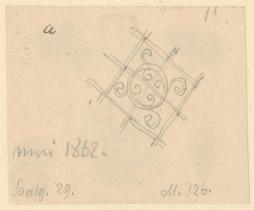

in Stein gehauener Träger mit zwei schräg gegeneinander gestellten Wappenschildern vor, s. Ab. [R0653] [R0655] Das eine trägt das Wappen der Familie Knoblauch, das andere den der Familie v. Daghusen.

Im Hofe des Hauses befand sich früher an dem Seitenbau rechts ein hölzerner Treppenthurm, über dessen Thüre in äußerst zierlicher profilirter Einrahmung, mit einer eleganten Ablaufplatte überdeckt, zwei schräg gegeneinandergestellte Wappenschilde unter einem gemeinschaftlichen Helm sich befanden, es waren die Wappen der Familien Glauburg und wahrscheinlich Knoblauch.

Eine Zeichnung davon und Beschreibung ist mir ganz unbegreiflicherweise abhanden gekommen. Bei einer durch Herrn Dondorf im Jahr 1851 vorgenommenen Reparatur mußte das Thürmchen entfernt werden, jedoch ließ er das ganze Feld mit den Wappen, welche wie es schien, in Stuck ausgeführt waren, (genau untersucht und gezeichnet hatte ich sie leider nie) in der oberen Wand des Seitenbaus zwischen zwei Fenstern anbringen, um es zu erhalten. Bei dem nun im Gange befindlichen Abbruch kam er abhanden, ohne daß ich darum wußte, weil ich auch immer in dem Glauben war, eine Zeichnung davon zu besitzen.

Im Hofe des Hauses befand sich früher an dem Seitenbau rechts ein hölzerner Treppenthurm, über dessen Thüre in äußerst zierlicher profilirter Einrahmung, mit einer eleganten Ablaufplatte überdeckt, zwei schräg gegeneinandergestellte Wappenschilde unter einem gemeinschaftlichen Helm sich befanden, es waren die Wappen der Familien Glauburg und wahrscheinlich Knoblauch.

Eine Zeichnung davon und Beschreibung ist mir ganz unbegreiflicherweise abhanden gekommen. Bei einer durch Herrn Dondorf im Jahr 1851 vorgenommenen Reparatur mußte das Thürmchen entfernt werden, jedoch ließ er das ganze Feld mit den Wappen, welche wie es schien, in Stuck ausgeführt waren, (genau untersucht und gezeichnet hatte ich sie leider nie) in der oberen Wand des Seitenbaus zwischen zwei Fenstern anbringen, um es zu erhalten. Bei dem nun im Gange befindlichen Abbruch kam er abhanden, ohne daß ich darum wußte, weil ich auch immer in dem Glauben war, eine Zeichnung davon zu besitzen.

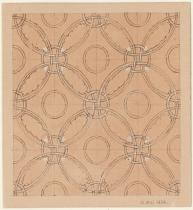

In dem Bauschutt fanden sich drei, mir noch bis jetzt unbekannte Muster von Fußbodenplättchen, s. Ab. [R0656] [R0654a-b], sie waren bereits hinaus an die Windmühle als Grund zum Ausfüllen gefahren und dort abgeladen worden; bei einem Gang, den ich heute Morgen dorthin machte, fiel mir an einem Stück gebrannten Steines, das schräg von der Sonne beleuchtet war, ein Ornament ins Auge, ich untersuchte es und entdeckte die Plättchen natürlich nur in Bruchstücken, welche zerstreut herumlagen. Sogleich er-

Mai 1862

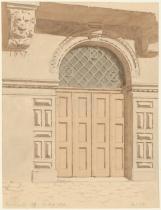

Das Haus bildet das vorstehende Eck am Saalhof und hat einen massiven, mit reicher Steinhauerarbeit verzierten Unterbau mit vielen Thüren und schön gegliedertem Tragstein. Zweimal findet sich die Jahreszahl 1637 eingehauen, einmal über der mit einem breiten Segmentbogen überdeckten Thüre der Giebelfronte zunächst dem Eingangsthor des Saalhofes, sodann zwischen zwei Thürbogen auf der Langseite des Hauses, s. Abb.

26. Mai 1872

Drei Schlußsteine aus den Gewölben der ehemaligen Spitalshalle, der Krankenhalle daselbst. Gegenwärtig sind dieselben in den Sockel einer Terassenmauer des Hauses 29 in der Schifferstraße in Sachsenhausen eingemauert. Es wurden diese Steine von Herrn Brofft an diese Stelle versetzt; er behauptet, sie seien in die alte Festungsmauer, welche hinter seinem Garten herzog, eingemauert gewesen. Dieß ist aber nicht der Fall, denn ich kenne dieselben sehr wohl und habe sie noch an Ort und Stelle gesehen, als die Halle 1840 ganz ohne Noth abgebrochen wurde. Sie lagen im Hofe und kenne ich jedes einzelne Stück derselben. Böhmer, welcher in seinem vortrefflichen Aufsatz „Das Hospiotal zum heiligen Geist in Frankfurt“, Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, 3. Heft p. 82 dieser Schlußsteine Erwähnung thut und genau die Namen derjenigen Geschlechter nennt, deren Wappen sie tragen, giebt ebenfalls ein untrügliches Zeichen ihrer Herstammung und Aechtheit dadurch. Die Uebrigen sind anderwärts verschleudert.

Jedenfalls steht fest, daß sie bei dem Abbruch auf irgend eine Weise von den dabei beschäftigten Handwerkern auf die Seite geschafft worden sind und von Herrn Brofft, welcher ihren wahren Werth erkannte, an den oben erwähnten Ort gebracht wurden, was ihm zur Ehre gereicht. Auf diese Weise sind sie der Nachwelt wenigstens gerettet. Sie sind bunt bemalt und theilweise auch die Vergoldung daran noch erhalten.

Ein anderer Schlußstein, den städt. Adler darstellend,

Jedenfalls steht fest, daß sie bei dem Abbruch auf irgend eine Weise von den dabei beschäftigten Handwerkern auf die Seite geschafft worden sind und von Herrn Brofft, welcher ihren wahren Werth erkannte, an den oben erwähnten Ort gebracht wurden, was ihm zur Ehre gereicht. Auf diese Weise sind sie der Nachwelt wenigstens gerettet. Sie sind bunt bemalt und theilweise auch die Vergoldung daran noch erhalten.

Ein anderer Schlußstein, den städt. Adler darstellend,

29. Juli 1880

Leider sind die oben erwähnten drei Schlußsteine, s. Abb. [R0687] [R0686] [R0685]] in neuerer Zeit mit Oelfarbe überstrichen worden, siehe Spital, hl. Geist, Schlußstein, III. 685, 686, 687, Abb.

Die Spitalshalle wurde damals an den Steindeckermeister Liebtreu für 1400 fl. auf den Abbruch ersteigert. Nach glaubwürdigen Ueberlieferungen wurde dem Pflegamte des Spitals von oben herab auferlegt, die Halle und Kirche wegzuräumen; ein Mitglied des damaligen Pflegamtes, Herr A. Osterrieth, behauptete, es wäre dem Pflegamte nicht eingefallen, die Halle abzubrechen, wenn er nicht von Seiten des Senats gefordert worden wäre, indem einer der Herrn Senatoren ein ganz bestimmtes Interesse dabei gehabt hätte. Er nannte mir auch den Namen desselben, ich habe ihn jedoch wieder vergessen.

Die Spitalshalle wurde damals an den Steindeckermeister Liebtreu für 1400 fl. auf den Abbruch ersteigert. Nach glaubwürdigen Ueberlieferungen wurde dem Pflegamte des Spitals von oben herab auferlegt, die Halle und Kirche wegzuräumen; ein Mitglied des damaligen Pflegamtes, Herr A. Osterrieth, behauptete, es wäre dem Pflegamte nicht eingefallen, die Halle abzubrechen, wenn er nicht von Seiten des Senats gefordert worden wäre, indem einer der Herrn Senatoren ein ganz bestimmtes Interesse dabei gehabt hätte. Er nannte mir auch den Namen desselben, ich habe ihn jedoch wieder vergessen.

5. Juni 1863

Das stattliche Eckhaus am Roßmarkt mit massivem Unterbau. Es trägt in seiner Wetterfahne die Jahreszahl 1789 und scheint dieß die Zeit seines Neubaues anzudeuten, indem ein weit älterer Stein im Hofe jetzt unter den Fenstern des ersten Stocks eingemauert, welcher auf meine Verwendung, nachdem man ihn aufgefunden, daselbst seinen Platz erhielt, die Jahreszahl 1584 trägt und, wie es scheint, dem alten, in diesem Jahr erbauten Hause angehört hatte. Weiter finden sich auf ihm die Buchstaben H. S. und ein Wappen mit einer Weintraube, welches wahrscheinlich das der Familie Heimbach-Schönwetter ist, das sich bei Lersner I. unter No. 88 vorfindet.

Im Jahr 1583 wurde die Stadtmauer von der Catharinenpforte bis zum weißen Hirsch niedergerissen, der Hirschgraben ausgefüllt und der dadurch gewonnene Raum mit Häusern bebaut; dieser Zeit also verdankte das alte Haus seine Entstehung und ist wahrscheinlich der Stein als Schild und Bezeichnung des Hauses über dem Eingangsthor angebracht gewesen, indem über der jetzigen Hausthüre auf der Seite nach dem Salzhaus hin ebenfalls eine Kette in Stein ausgehauen ist mit der Inschrift „Zur goldnen Kette“.

Die Abbildung [R0135] des alten Hauses ist nach einem Kupferstich von Funk [Johann Georg Finck] angefertigt, der sich in dem Krönungsdiarium Franz I. 1742 befindet. Im Augenblick ist das Haus in die Hände des Besitzers des engl. Hofes übergegangen und wird das Erdgeschoß neu und zu Läden eingerichtet.

Im Jahr 1583 wurde die Stadtmauer von der Catharinenpforte bis zum weißen Hirsch niedergerissen, der Hirschgraben ausgefüllt und der dadurch gewonnene Raum mit Häusern bebaut; dieser Zeit also verdankte das alte Haus seine Entstehung und ist wahrscheinlich der Stein als Schild und Bezeichnung des Hauses über dem Eingangsthor angebracht gewesen, indem über der jetzigen Hausthüre auf der Seite nach dem Salzhaus hin ebenfalls eine Kette in Stein ausgehauen ist mit der Inschrift „Zur goldnen Kette“.

Die Abbildung [R0135] des alten Hauses ist nach einem Kupferstich von Funk [Johann Georg Finck] angefertigt, der sich in dem Krönungsdiarium Franz I. 1742 befindet. Im Augenblick ist das Haus in die Hände des Besitzers des engl. Hofes übergegangen und wird das Erdgeschoß neu und zu Läden eingerichtet.

11. Januar Herr Dr. Heinrich Kellner Eigenthümer des

Hauses zum Roten Löwen vergleicht sich mit Frau

Schneken geb. Cembler Eigenthümerin des hinten an den

Roten Löwen anstoßenden Hauses zur Leinenburg ge=

nannt daß er die Mauer zwischen den beiden Häusern

auf seine Kosten allein ausführen will unten im Erdgeschoß

2 1/2 Fuß dick im ersten Stock 2 Fuß dick im 2. Stock 1/2 Fuß

[halbe Zeile durch Durchstreichen unlesbar S. E.] machen lassen und auch auf

seinem eigenen Grund bleiben will trotzdem daß er das Recht hätte

die Hälfte des Grundes von ihr zu fordern und ebenso die Hälfte der

gemeinschaftlichen Mauer von ihr aufgeführt werden müßte

auch erlaubt er ihr im ersten Stockwerk 4 Kragsteine einzulegen

und einen Überhang zu machen ebenso im 2ten Stock

soll aber sonstens keine weitere Berechtigung außer den 8 Steinen

und 2 Schränken, an der Mauer haben. Dafür bezahlt

[...] Schnecken an Herrn Dr. Keller 100 fl. guter Frankfurter

Währung in 2 Raten auch muß sie die behauenen Steine zu

den Schränken nebst den Kragsteinen auf ihre Kosten herstellen

lassen und die Mauer auch auf ihrer Seite bewerfen lassen.

Hauses zum Roten Löwen vergleicht sich mit Frau

Schneken geb. Cembler Eigenthümerin des hinten an den

Roten Löwen anstoßenden Hauses zur Leinenburg ge=

nannt daß er die Mauer zwischen den beiden Häusern

auf seine Kosten allein ausführen will unten im Erdgeschoß

2 1/2 Fuß dick im ersten Stock 2 Fuß dick im 2. Stock 1/2 Fuß

[halbe Zeile durch Durchstreichen unlesbar S. E.] machen lassen und auch auf

seinem eigenen Grund bleiben will trotzdem daß er das Recht hätte

die Hälfte des Grundes von ihr zu fordern und ebenso die Hälfte der

gemeinschaftlichen Mauer von ihr aufgeführt werden müßte

auch erlaubt er ihr im ersten Stockwerk 4 Kragsteine einzulegen

und einen Überhang zu machen ebenso im 2ten Stock

soll aber sonstens keine weitere Berechtigung außer den 8 Steinen

und 2 Schränken, an der Mauer haben. Dafür bezahlt

[...] Schnecken an Herrn Dr. Keller 100 fl. guter Frankfurter

Währung in 2 Raten auch muß sie die behauenen Steine zu

den Schränken nebst den Kragsteinen auf ihre Kosten herstellen

lassen und die Mauer auch auf ihrer Seite bewerfen lassen.

4. April 1859

Im gegenwärtigen Zustand hat das Haus seit seiner Erbauung keine wesentlichen Veränderungen erlitten, die Dächer über der Eingangsthüre ausgenommen und die Veränderung, d.i. Vergrößerung der Fenster im ersten Stock ist es ziemlich im äußeren Ansehen so geblieben wie es im Jahr 1585 neu auferbaut wurde. Daß 1585 die Erbauungszeit des jetzt vor uns stehenden Hauses ist, geht aus den vorstehenden Documenten genugsam hervor, ebenso wie aus der unter dem Nasengiebel des Hauses nach der Seite der Neuen Kräme hin eingehauenen Jahreszahl 1585.

Das Haus hat einen massiven steinernen Unterbau, welcher von der Wohlhabenheit und dem Geschmack des Erbauers Herrn Dr. Kellner hinlänglich Zeugniß ablegt; die Tragsteine unter dem ersten Stock gehören mit zu den schönsten, welche wir hier in Frankfurt aus jener Periode besitzen; das Eck ist mit einem nach unten in ein Säulchen übergehenden Träger geschmückt, an welchem in Stein gehauen ein Löwe sitzt, der zwei Wappenschilder hält, deren Flächen entweder nur bemalt waren oder später glatt gehauen sind, denn sicher trugen sie das Wappen des Erbauers und seiner Frau. Die Träger unter dem zweiten Stock sind zierlich von Holz geschnitzte sitzende Figuren in Ornamenten. Das Haus hatte früher keinen Kalkputz, sondern stand, wie es damals üblich war, in Lehm und Balken, wahrscheinlich bunt bemalt. Es hatte Fenster mit runden oderkleinen viereckten verbleiten Scheiben und über den unteren Thürbogen sogenannte Wetterdächer, alles dem Geschmack und den einfachen Bedürfnissen der Zeit seiner Entstehung angemessen, wie unsre jetzigen Häuser alles dem Geschmack und den einfachen Bedürfnissen der Zeit seiner Entstehung angemessen, wie unsre jetzigen Häuser den unsrigen; der Herr

Das Haus hat einen massiven steinernen Unterbau, welcher von der Wohlhabenheit und dem Geschmack des Erbauers Herrn Dr. Kellner hinlänglich Zeugniß ablegt; die Tragsteine unter dem ersten Stock gehören mit zu den schönsten, welche wir hier in Frankfurt aus jener Periode besitzen; das Eck ist mit einem nach unten in ein Säulchen übergehenden Träger geschmückt, an welchem in Stein gehauen ein Löwe sitzt, der zwei Wappenschilder hält, deren Flächen entweder nur bemalt waren oder später glatt gehauen sind, denn sicher trugen sie das Wappen des Erbauers und seiner Frau. Die Träger unter dem zweiten Stock sind zierlich von Holz geschnitzte sitzende Figuren in Ornamenten. Das Haus hatte früher keinen Kalkputz, sondern stand, wie es damals üblich war, in Lehm und Balken, wahrscheinlich bunt bemalt. Es hatte Fenster mit runden oderkleinen viereckten verbleiten Scheiben und über den unteren Thürbogen sogenannte Wetterdächer, alles dem Geschmack und den einfachen Bedürfnissen der Zeit seiner Entstehung angemessen, wie unsre jetzigen Häuser alles dem Geschmack und den einfachen Bedürfnissen der Zeit seiner Entstehung angemessen, wie unsre jetzigen Häuser den unsrigen; der Herr

![Saalgasse Nr. 29, M.126, hölzerner Träger mit Treppe [im Hof]](https://reiffenstein-sammlung-frankfurt.de/sites/default/files/styles/segmentteaser/public/reiffenstein/images/R1621_1.jpg?itok=mC6QFwuA)