Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

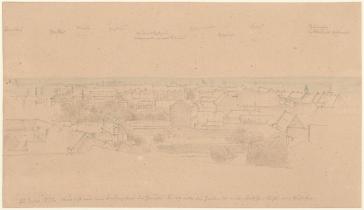

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

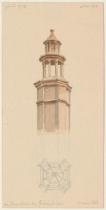

29. Mai 1878

Ein Haus aus der letzten Hälfte des 16. Jahrh. und noch ziemlich im alten Stande erhalten. Eine nach dem kleinen Höfchen führende Thüre ist massiv in Stein mit einem Rundbogen überdeckt. Die ganze Localität ist äußerst originell, wie die Abb. [R1576] zeigt, s.d. Der Blick aus dem 1. Stock des Hinterhauses über die niedrige Scheidemauer nach dem Höfchen des Hauses 7, F.135, zeigt den in demselben befindlichen hölzernen Treppenthurm, s. Ab. [R1577]

Nach der Straße hin finden sich an einem Tragstein der Brandmauer, welche gemeinschaftlich mit dem Nebenhause F.133 ist, ein Ornament eingehauen, das ganz unzweifelhaft die Erbauungsperiode des Hauses in die von mir bereits oben erwähnte Zeit verlegt, wie denn überhaupt beinahe die sämmtlichen Häuser der Straße um diese Zeit entstanden zu seyn scheinen.

Nach der Straße hin finden sich an einem Tragstein der Brandmauer, welche gemeinschaftlich mit dem Nebenhause F.133 ist, ein Ornament eingehauen, das ganz unzweifelhaft die Erbauungsperiode des Hauses in die von mir bereits oben erwähnte Zeit verlegt, wie denn überhaupt beinahe die sämmtlichen Häuser der Straße um diese Zeit entstanden zu seyn scheinen.

24. März 1873

Vor zwei oder drei Tagen wurde der schöne alte steinerne Brunnenstock zusammengeschlagen und entfernt. So geht ein Stück des alten Frankfurt nach dem anderen verloren. -

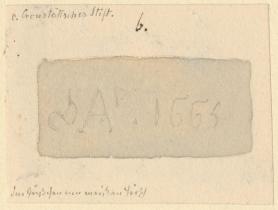

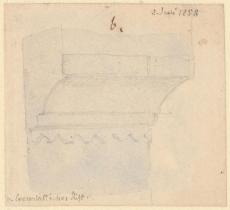

2. Juli 1858

Gäßchen am weißen Hirsche

An dem im Garten gelegenen kleinen Hause und zwar an dessen hinterer nach dem Gäßchen des weißen Hirsches zugewendeten Seite liegt ein Tragstein in die Mauer eingebunden, der das Wappen der Familie Knoblauch trägt nebst der Jahreszahl 1603, s. Ab. [R1129]

In der Fortsetzung dieser Mauer, welche sehr alt ist, befindet sich noch eine halb im Boden steckende vermauerte Thüre und davor ein Brunnen, vor dem ebenfalls einige alte Steine, Reste eines früheren Baues, liegen.

Ein Stück von einem Brunnenkranz oder einem Thorbogen, auf welchem die Inschrift S. A. P.? 1665 eingehauen ist und welcher als Abweis-Stein dient, liegt an der Ecke eines in demselben Hofe stehenden Gebäudes, s. Ab. [R1301] Ob nun dieser Stein zu den Gebäuden des Stiftes gehörte, kann ich nicht beweisen, doch liegt er jedenfalls schon sehr lange an seiner jetzigen Stelle.

An dem im Garten gelegenen kleinen Hause und zwar an dessen hinterer nach dem Gäßchen des weißen Hirsches zugewendeten Seite liegt ein Tragstein in die Mauer eingebunden, der das Wappen der Familie Knoblauch trägt nebst der Jahreszahl 1603, s. Ab. [R1129]

In der Fortsetzung dieser Mauer, welche sehr alt ist, befindet sich noch eine halb im Boden steckende vermauerte Thüre und davor ein Brunnen, vor dem ebenfalls einige alte Steine, Reste eines früheren Baues, liegen.

Ein Stück von einem Brunnenkranz oder einem Thorbogen, auf welchem die Inschrift S. A. P.? 1665 eingehauen ist und welcher als Abweis-Stein dient, liegt an der Ecke eines in demselben Hofe stehenden Gebäudes, s. Ab. [R1301] Ob nun dieser Stein zu den Gebäuden des Stiftes gehörte, kann ich nicht beweisen, doch liegt er jedenfalls schon sehr lange an seiner jetzigen Stelle.

Gleicher Erde in der Brandmauer nach dem Hause 23, E.2 als Träger eingemauert 6 Steine, die in Ab. c. dargestellt sind. An dem im November abgebrochenen Vorderhaus befanden sich schön in Messing gegossene Thürklopfer. Im hinteren Hofe ein Gebäude mit einem seltsam geformten Schornstein, die sogenannte Kaiserküche, die wurde 1747 eigends für den Kaiser Franz I. erbaut, welcher bei seiner 1745 dahier stattfindenden Krönung die beiden benachbarten Häuser E.2 und E.3 bewohnte.

1764 wurde Joseph II. dahier zum römischen König gekrönt und bewohnte mit seinem Vater Franz I. das 1. Cronstätt‘sche Stift. Er war es, für den im Hauptbau des Vorderhauses die sogenannte Kaisertreppe erbaut wurde und der im Jahr 1767 die Stiftsdamen mit einem eigenen Ordenskreuze begnadigte.

Ueber die Vorfälle bei seiner Krönung zum röm. König s. Mittheil. IV., p. 517.

1764 wurde Joseph II. dahier zum römischen König gekrönt und bewohnte mit seinem Vater Franz I. das 1. Cronstätt‘sche Stift. Er war es, für den im Hauptbau des Vorderhauses die sogenannte Kaisertreppe erbaut wurde und der im Jahr 1767 die Stiftsdamen mit einem eigenen Ordenskreuze begnadigte.

Ueber die Vorfälle bei seiner Krönung zum röm. König s. Mittheil. IV., p. 517.

16. November 1872

Heute bei der Besichtigung des Nebenhauses Christoffel fand ich in der Brandmauer des v. Cronstätt‘schen Stiftes drei Steine in der Höhe des zweiten Stocks eingemauert, welche das Wappen der Familie v. Cronstätten tragen und offenbar das Eigenthumsrecht dieser Mauer zu bezeichnen bestimmt sind.

Die alte Kaiserküche steht noch, doch ist ihr Todesurtheil bereits gesprochen.

Die alte Kaiserküche steht noch, doch ist ihr Todesurtheil bereits gesprochen.

Als man den Theil des Gebäudes des Stiftes, welcher den Eingang bildete, vor einigen Jahren niederriß, um den neuen Stiftsbau aufzuführen, wurde der über der Thüre befindliche große Stein, welcher das v. Hynsbergsche und v. Cronstättsche Wappen trug, herab genommen und in dem Hof mit der Bildseite gegen die Wand gestellt, wo er heute. am 19. März [1873] noch steht.

19. März 1873

In dem kleinen Bau rechts im Hofe, der an die Wand des Nachbarhauses anstößt und lange Zeit von dem Buchbinder Enk bewohnt war, befinden sich in den unteren, zu Ställen eingerichteten Räumen mehrere Tragsteine in der Mauer, welche sämtlich das v. Cronstättsche Wappen tragen, ebenso befinden sich auf der anderen Seite derselben im Hause der Familie De Neufville (s.d.) mehrere Steine mit diesem Wappen in der Höhe des zweiten Stockes eingemauert, welche ebenfalls dieses Wappen zeigen.

In dem obenerwähnten Hause, das der älteste Ueberrest der sämtlichen Gebäude ist, findet sich gleich vorne vor dem Auftritt an der Treppe, die in die oberen Stockwerke führt, rechts in der Wand eine nunmehr, wie es scheint, seit langer Zeit, vermauerte Thüre, die einen Spitzbogen hat und in ihren Steinverschneidungen auf das 16. Jahrh. deutet. Nur die eine Hälfte des Gestelles ist sichtbar, die andere verkröpft sich in schräger Linie in die Wand. Es ist unzweifelhaft ein letzter Rest eines älteren Baues und noch älter als der im Anfang dieses Aufsatzes erwähnte Stein von 1603, der sich durch alle Veränderungen und Umbauten bis in unsere Zeit glücklich herüber gerettet hat um nun für immer zu verschwinden.

22. März 1873

Heute wurde die Trennungsmauer im Garten nach dem Nachbarhause (De Neufville) niedergerissen, auch wurde die in derselben befindliche vermauerte Thüre, die in das obenerwähnte Stallgebäude anstieß, geöffnet. Ebenso wurden im Hofe die Bauten neben der Kaiserküche aus ein bedeutendes Stück weiter heruntergebrochen.

Bei der Niederlegung der Mauer wurden die Steine mit dem v. Cronstättschen Wappen herausgerissen und liegen nun unter den Trümmern unbeachtet.

Bei der Niederlegung der Mauer wurden die Steine mit dem v. Cronstättschen Wappen herausgerissen und liegen nun unter den Trümmern unbeachtet.

Ausnahmen von Spitzbogen überdeckt. Eine einfache Abkantung oder Faase war der ganze Schmuck, den die Meißelarbeit darbot, doch war dieselbe immer mit großem Geschmack und Sachkenntniß angebracht, wie die wenigen noch vorhandenen Ueberreste darthun. Unter die letztgenannten gehörte ein kleines Eingangspförtchen in der Mauer an der Schlesingergasse, welche den Garten des Hauses No. 4 von der Straße abschloß. Sie bildete seit Menschengedenken einen Theil der vorderen Begrenzung dieser Straße und hatte sich lange erhalten.

Hinter ihr lag ein Garten im altfranzösischen Geschmack, welcher scheinbar unbewohnt war; steinerne Figuren waren darin aufgestellt, und allerlei wildes Gesträuch sah über die Mauer herüber. Ueber dem obengenannten Eingangspförtchen, welches sich ziemlich nahe an der Gallengasse befand, sieh. Abb. [R0118] desselben sowie die Abb. [R0117] des Pfarrhauses in der Schlesingergasse, welche das weitere Stück jener Mauer zeigt, hing eine Trauerweide ihre schattigen Zweige in die Straße und verwandelte dieselbe in ein heimliches Plätzchen.

Weiter nach dem Pfarrhause hin hatte die Mauer noch eine Thüre, welche jünger als das Pförtchen war und wahrscheinlich ihre Anlage mit der Einrichtung des franz. Gartens im vorigen Jahrh. erhielt. Sie war wieder zugemauert. Vor ungefähr 12 Jahren jedoch wurde der Garten nutzbar gemacht, indem man ein Knabeninstitut hineinverlegte, später wurde die vermauerte Thür aufgebrochen und in einen Haupteingang verwandelt,

Hinter ihr lag ein Garten im altfranzösischen Geschmack, welcher scheinbar unbewohnt war; steinerne Figuren waren darin aufgestellt, und allerlei wildes Gesträuch sah über die Mauer herüber. Ueber dem obengenannten Eingangspförtchen, welches sich ziemlich nahe an der Gallengasse befand, sieh. Abb. [R0118] desselben sowie die Abb. [R0117] des Pfarrhauses in der Schlesingergasse, welche das weitere Stück jener Mauer zeigt, hing eine Trauerweide ihre schattigen Zweige in die Straße und verwandelte dieselbe in ein heimliches Plätzchen.

Weiter nach dem Pfarrhause hin hatte die Mauer noch eine Thüre, welche jünger als das Pförtchen war und wahrscheinlich ihre Anlage mit der Einrichtung des franz. Gartens im vorigen Jahrh. erhielt. Sie war wieder zugemauert. Vor ungefähr 12 Jahren jedoch wurde der Garten nutzbar gemacht, indem man ein Knabeninstitut hineinverlegte, später wurde die vermauerte Thür aufgebrochen und in einen Haupteingang verwandelt,