Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

Mai 1866

Bei einer vor einiger Zeit vorgenommenen Reparatur und Neuanstrich des Hauses verschwanden leider auch die obenerwähnten auf Blech gemalten Ornamente an den oberen Fenstern des Thürmchens; so streift sich ein eigenthümlicher Charakterzug nach dem anderen ab, und die gefräßige Neuzeit verschlingt nach und nach die uns so lieb gewordenen Kinder der Vergangenheit.

Siehe meine genaue Abb.

[Gestrichener Text, dennoch lesbar S. E.: 14. Feb. 1881 - Zu meiner großen Betrübniß entdeckte ich heute, daß der oben erwähnte verzierte Haken für die Sperrketten seit einiger Zeit fehlt. Er muß sehr sorgfältig und mit Absicht, ihn zu erhalten, heraus genommen worden seyn, indem in das dadurch entstandene Loch sehr genau ein Stückchen Stein eingesetzt wurde. Wahrscheinlich von einem Sammler erkauft und ausgeführt.]

Siehe meine genaue Abb.

[Gestrichener Text, dennoch lesbar S. E.: 14. Feb. 1881 - Zu meiner großen Betrübniß entdeckte ich heute, daß der oben erwähnte verzierte Haken für die Sperrketten seit einiger Zeit fehlt. Er muß sehr sorgfältig und mit Absicht, ihn zu erhalten, heraus genommen worden seyn, indem in das dadurch entstandene Loch sehr genau ein Stückchen Stein eingesetzt wurde. Wahrscheinlich von einem Sammler erkauft und ausgeführt.]

25. Mai 1877

Dieses Haus ist ein Prachtbau und in seiner Art dahier das einzige Beispiel. Wie es dermalen vor uns steht, verdankt es seine Entstehung wahrscheinlich dem Jahr 1535, welche Jahreszahl sich über dem kleinen Thürchen befindet, das von dem Vorplatz des 1. Stocks des Vorderhauses in den Gang des Seitenbaues führt, auf welchem sich jetzt die Stadtkanzlei befindet.

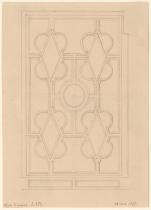

Dieses eben erwähnte Thürchen hat nach dem Vorplatz hin noch den reinen Spitzbogen, s. Ab. [R1515] [Leerstelle] - Der Vorplatz selbst hat seine Eigenthümlichkeit beinahe ganz erhalten und wüßte ich hier jetzt keinen ähnlichen Raum mehr, s. Ab [R1516] [Leerstelle] - Die Eintheilung der Deckenverzierung ist höchst originell trotz ihrer Einfachheit, und der Durchzugsbalken mit seiner einfachen Holzkehlung macht einen vortrefflichen Eindruck. Der große Saal im ersten Stock ist vielfach verändert, der Ofen trägt das Wappen der Limburger, scheint aber dem Anfang des 18. oder höchstens Ende des 17. Jahrh. anzugehören. Die oberen Räume des Hauses sind einfacher gehalten, aber schrecklich verwahrlost; es war darin ein Theil des Archives untergebracht, das nunmehr nach dem neuen Gebäude übergesiedelt wird. Der Treppenthurm im Hofe mit seiner gewundenen Treppe und seiner durchbrochenen Gallerien gehört mit zu den schönsten dieser Art, s. Ab. [R0541] [Leerstelle] und ist ein wahres Muster, das lange nicht genug gewürdigt und erkannt wird; auch die Eisengitter darin sind von zierlicher und kunstreicher Arbeit. In seinem untersten Geschoß befindet sich ein Ziehbrunnen, der nunmehr verschlossen ist, die Endigung des Treppenpfostens trägt einen in Stein gehauenen Löwen, welcher das Limburger Wappen hält. Ein anderer Treppenthurm auf der entgegengesetzten Seite des Hofes am Hinterhaus ist einfacher gehalten, hat aber ein zierliches Portal. Weiter sind die Tragsteine auf der inneren Seite des Seitenbaus nach dem Hofe zu höchst geschmackvoll sowie auch die Thürklopfer

Dieses eben erwähnte Thürchen hat nach dem Vorplatz hin noch den reinen Spitzbogen, s. Ab. [R1515] [Leerstelle] - Der Vorplatz selbst hat seine Eigenthümlichkeit beinahe ganz erhalten und wüßte ich hier jetzt keinen ähnlichen Raum mehr, s. Ab [R1516] [Leerstelle] - Die Eintheilung der Deckenverzierung ist höchst originell trotz ihrer Einfachheit, und der Durchzugsbalken mit seiner einfachen Holzkehlung macht einen vortrefflichen Eindruck. Der große Saal im ersten Stock ist vielfach verändert, der Ofen trägt das Wappen der Limburger, scheint aber dem Anfang des 18. oder höchstens Ende des 17. Jahrh. anzugehören. Die oberen Räume des Hauses sind einfacher gehalten, aber schrecklich verwahrlost; es war darin ein Theil des Archives untergebracht, das nunmehr nach dem neuen Gebäude übergesiedelt wird. Der Treppenthurm im Hofe mit seiner gewundenen Treppe und seiner durchbrochenen Gallerien gehört mit zu den schönsten dieser Art, s. Ab. [R0541] [Leerstelle] und ist ein wahres Muster, das lange nicht genug gewürdigt und erkannt wird; auch die Eisengitter darin sind von zierlicher und kunstreicher Arbeit. In seinem untersten Geschoß befindet sich ein Ziehbrunnen, der nunmehr verschlossen ist, die Endigung des Treppenpfostens trägt einen in Stein gehauenen Löwen, welcher das Limburger Wappen hält. Ein anderer Treppenthurm auf der entgegengesetzten Seite des Hofes am Hinterhaus ist einfacher gehalten, hat aber ein zierliches Portal. Weiter sind die Tragsteine auf der inneren Seite des Seitenbaus nach dem Hofe zu höchst geschmackvoll sowie auch die Thürklopfer

mit ihren durchbrochenen Blechtheilen von großem Geschmack zeugen. Ueber der Thüre, welche nach dem Hofe des Römers führt, steht die Jahreszahl 1607. An ihr ist der Klopfer mit seiner Scheibe am zierlichsten ausgeführt, jedoch in der Form nicht sehr abweichend von den anderen; ob er nun der ersten Zeit von 1535 oder der letzten 1667 angehört, ist schwer zu ermitteln; ich für meinen Theil würde ihn der ersten Periode zutheilen. Die Außenseite des Hauses nach der Limburgergasse hin, hat in ihrem Erdgeschoß mehrere Thüren mit geschmackvollen, wenn auch gleich höchst einfachen Holzschnitzereien; die Hauptaufmerksamkeit aber verdient das Hauptportal und das in derselben befindliche Gewölbe. Wenn auch alle die soeben aufgeführten Dinge lange nicht so prächtig und reizvoll auftreten wie wir dieß an den Renaissancebauten anderwärts, z.B. am Heidelberger Schloß u.s.w., vor allem aber in Frankreich finden, so ist doch für das Studium der baugeschichtlichen Fortschreibung das Genannte dahier von der größten Bedeutung. Überhaupt ist diese Zeit, d.h. die Renaissance, wenn auch nur in Klein-Beispielen bei uns ganz vortrefflich in Allem vertreten, sei es nun Steinhauerarbeit, Holzschnitzerei oder Eisenwerk, in jedem dieser Fächer besitzen wir Ausgezeichnetes; manches freilich ungekannt und ungewürdigt. Man sehe meine Abb. des Hauses Limburg und das dahin Einschlägige. Merkwürdig bleibt mir immer, daß keiner unserer Gelehrten und sogenannten Kenner dieses Hauses, namentlich aber des originellen Treppenthurmes in seinen Schriften je gedacht hat. Was soll man von der Urtheilsfähigkeit von Leuten halten, die dicke Bücher über Kunstwerke und Künstler schreiben und solche Dinge dabei übersehen, während sie ganz unbedeutende Sachen hervorheben.?

S. gr. Speicher.

S. gr. Speicher.

1. Mai 1863

Soeben ist man im Begriff, den unteren Theil des Hauses, welcher aus massiven Steinen besteht, abermals mit neuen Ladeneinrichtungen zu versehen, es wurden zu diesem Zwecke die schon angebracht gewesenen, ungefähr 16 Jahre alten Holzerker wieder weggenommen, und bei dieser Gelegenheit kamen endlich die alten Steinbilder wieder zum Vorschein, auf deren endliche Freilegung ich längst gewartet hatte.

Leider dauerte diese Freude nicht lange, indem Behufs der neuen Einrichtung die steinernen Rundbogen über den Thüren sowohl als die Tragsteine unter den ersten herausgenommen und durch eiserne Säulen ersetzt wurden.

Die obenerwähnten Steinbilder beziehen sich auf einen geschichtlichen Vorfall oder auf eine an dem Hause haftende Sage, welche weiter unten erzählt werden soll; in die jetzige Gestalt wurde das Haus im Jahr 1542 gebracht, in welchem Jahr es von Grund auf neu erbaut wurde; der Raum über den Rundbogen der Hausthüren wurde bis zu dem ziemlich hohen Ueberhang des ersten Stocks von zwei vergitterten Oeffnungen in der ganzen Breite eingenommen, welche durch den mittleren Tragepfeiler getrennt wurden, eine Einrichtungsweise, welche zu jener Zeit sehr gebräuchlich war, um unten in den Geschäftsräumen noch Raum zu gewinnen für Zuschauer bei den Kaiserkrönungen, woselbst diese Plätze therer vermiethet wurden.

Gewöhnlich waren sogenannte Bowelagen, (kommt aus dem Englischen bawble, Tand, Spielwerk, Nichtswürdigkeit, Kleinigkeit) angebracht, eine Art hölzerner Zwischenböden,

Leider dauerte diese Freude nicht lange, indem Behufs der neuen Einrichtung die steinernen Rundbogen über den Thüren sowohl als die Tragsteine unter den ersten herausgenommen und durch eiserne Säulen ersetzt wurden.

Die obenerwähnten Steinbilder beziehen sich auf einen geschichtlichen Vorfall oder auf eine an dem Hause haftende Sage, welche weiter unten erzählt werden soll; in die jetzige Gestalt wurde das Haus im Jahr 1542 gebracht, in welchem Jahr es von Grund auf neu erbaut wurde; der Raum über den Rundbogen der Hausthüren wurde bis zu dem ziemlich hohen Ueberhang des ersten Stocks von zwei vergitterten Oeffnungen in der ganzen Breite eingenommen, welche durch den mittleren Tragepfeiler getrennt wurden, eine Einrichtungsweise, welche zu jener Zeit sehr gebräuchlich war, um unten in den Geschäftsräumen noch Raum zu gewinnen für Zuschauer bei den Kaiserkrönungen, woselbst diese Plätze therer vermiethet wurden.

Gewöhnlich waren sogenannte Bowelagen, (kommt aus dem Englischen bawble, Tand, Spielwerk, Nichtswürdigkeit, Kleinigkeit) angebracht, eine Art hölzerner Zwischenböden,

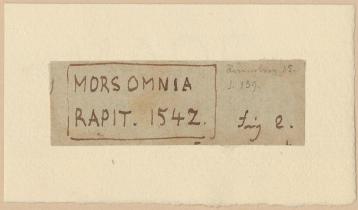

auf die man allerhand entbehrliches Gerümpel zu räumen pflegte, oder es wurden Waaren dahin aufbewahrt, und sehr häufig befanden sich Schlafstellen auf denselben. Die dicht aneinandergedrängten Fenster der oberen Stockwerke, welche nur die Balkenbreite zwischen sich ließen, hatten ebenfalls den Zweck, möglichst viel Raum für Zuschauer zu gewinnen. Das Haus war in ziemlich reichem Baustyl aufgeführt, jedoch die daran befindliche Steinhauerarbeit hatte nicht jene Feinheit des durchgebildeten Geschmacks, wie wir sie z.B. an den Tragsteinen des Rothen Löwen, Eck der Sandgasse und der Neuen Kräme (2) K.51, K.52 fanden oder am Hause Limburg, dem Salzhause, auf dem Römerberg u.s.w. Deßhalb habe ich auch die Abbildungen nur soweit ausgeführt, als zum Verständniß der Formen nothwendig war, indem sie gar keinen Anspruch auf Kunstwerth zu machen hatten, und nur des hist. Interesses wegen von mir aufbewahrt wurden. Oben im runden Giebelfelde des Hauses befand sich eine, aus einer Nische oder einem Fenster herausschauende Figur in natürlicher Größe in Holz geschnitzt, mit einem Beil in der Hand, Fig. 5. Auf dem mittleren Pfeiler unten, da wo die Thürbogen aufsaßen, war die Figur eines todten Kindes in Stein gehauen, neben ihm ein Schädel und eine Sanduhr, darüber eine Tafel mit der Inschrift

MORS OMNIA

RAPIT. 1542. Fig. 2.

MORS OMNIA

RAPIT. 1542. Fig. 2.

Unten am Fuße des Pfeilers als Sockelverzierung eine Figur mit entblößtem Hintern sitzend, in ganz unzweifelhafter Verrichtung begriffen. Fig. 4. Auf dem Pfeiler nach dem Fahrthor hin, in gleicher Höhe mit dem Mittelbild sah man die Figur eines Scharfrichters, welcher einen abgehauenen Kopf zeigt. Fig. 1. Auf dem Pfeiler nach dem Römer hin endlich eine weibliche Figur, die sich in die rechte Brust sticht (?), Fig. 3.

Nun waren noch sonstige Verzierungen, Blätter, Ornamente und Médaillons mit Köpfen, welche aber keine weitere Beziehung zu der oben erwähnten Geschichte hatten, sondern nur als Schmuck dienten, angebracht, alles in Sandstein gehauen, jedoch roh. Geschnitzte Friese liefen an den Ueberhängen hin u.s.w.

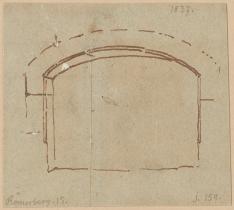

Bereits Ende der dreißiger Jahre wurde die Figur oben im Giebel entfernt, später das Haus reparirt, neu angestrichen und unten Läden eingerichtet, dabei entfernte man die Friese, und die Steinbilder wurden durch den hölzernen Erker verdeckt, bis sie soeben wieder freigelegt wurden, allein nur, um auf immer zu verschwinden, sie sind zerschlagen worden. Im Innern des Hauses steht die Brandmauer nach dem Nachbarhause Alt Limburg zu I.158 (17) auf mächtigen Schwibbogen, die auf ein höheres Alter deuten, Fig. 6.

Nun waren noch sonstige Verzierungen, Blätter, Ornamente und Médaillons mit Köpfen, welche aber keine weitere Beziehung zu der oben erwähnten Geschichte hatten, sondern nur als Schmuck dienten, angebracht, alles in Sandstein gehauen, jedoch roh. Geschnitzte Friese liefen an den Ueberhängen hin u.s.w.

Bereits Ende der dreißiger Jahre wurde die Figur oben im Giebel entfernt, später das Haus reparirt, neu angestrichen und unten Läden eingerichtet, dabei entfernte man die Friese, und die Steinbilder wurden durch den hölzernen Erker verdeckt, bis sie soeben wieder freigelegt wurden, allein nur, um auf immer zu verschwinden, sie sind zerschlagen worden. Im Innern des Hauses steht die Brandmauer nach dem Nachbarhause Alt Limburg zu I.158 (17) auf mächtigen Schwibbogen, die auf ein höheres Alter deuten, Fig. 6.

Die Volkssage, der die Steinbilder ihre Entstehung wahrscheinlich verdankt, ist folgende:

Ein Metzger, dem das Haus gehörte, bemerkte, daß sehr häufig sein Keller verunreinigt wurde, er gab deßhalb seiner Magd den Auftrag, einmal aufzupassen, wer dieß wohl thun könne. Dieselbe berichtete ihm nun, daß es ein Nachbarskind sey, welches diesen Unfug verübe. Daraufhin stellte er sich nun eines Morgens mit einem Hackbeil an ein Fenster des oberen Dachbodens, und als das Kind wiederkam, ließ es das Beil herunterfallen, welches demselben den Hintern verstümmelte, so daß es an dieser Verletzung starb. Der Metzger soll deßhalb hingerichtet worden seyn, die Magd aber sich aus Reue über ihre Anzeige erstochen haben.

Ein Metzger, dem das Haus gehörte, bemerkte, daß sehr häufig sein Keller verunreinigt wurde, er gab deßhalb seiner Magd den Auftrag, einmal aufzupassen, wer dieß wohl thun könne. Dieselbe berichtete ihm nun, daß es ein Nachbarskind sey, welches diesen Unfug verübe. Daraufhin stellte er sich nun eines Morgens mit einem Hackbeil an ein Fenster des oberen Dachbodens, und als das Kind wiederkam, ließ es das Beil herunterfallen, welches demselben den Hintern verstümmelte, so daß es an dieser Verletzung starb. Der Metzger soll deßhalb hingerichtet worden seyn, die Magd aber sich aus Reue über ihre Anzeige erstochen haben.

Juni 1862

[Gestrichener Text, dennoch lesbar S. E.: Im Hausgang 3 Blindbogen, welche die sehr dicke Brandmauer tragen.

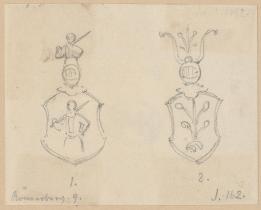

An zwei Tragsteinen unter dem 1ten Stock Fig. 1. und 2. eingehauen. Unterbau massiv mit reicher Meißelarbeit. Im Hofe ein Ausfahrtsthor nach dem Gäßchen und über dem Thor das Wappen Fig. 1 in reicher Verzierung in Stein gehauen.]

[Bleistiftnachtrag, gestrichen, schlecht lesbar S. E.: Ist neu und besser zu redigiren, zumal mir zwei alte Originalzeichnungen zugegangen sind, welche den Hof des Hauses nach zwei Richtungen hin gesehen, darstellen.]

[Bleistiftnachtrag S. E.:] Zwei alte Zeichnungen, welche sich in meinem Besitz befinden, auf deren einer am Hinterhaus im Hofe die Jahreszahl 1667 angebracht ist, deuten auf einen damals beendigten Neubau. Als Eigenthümer erscheint damals ein gewisser Herr Fels, derselbe oder vielleicht auch sein Sohn war 1698 noch im Besitz des Hauses. s. Lit. I.161. Hausurkunden.

Das jetzt vor Augen stehende Gebäude sammt Hinterhaus scheint wahrscheinlich 1698 neu aufgeführt oder in seine jetzige Form gebracht zu seyn.

An zwei Tragsteinen unter dem 1. Stock die Wappen 1. und 2. eingehauen, an dem nach dem Gäßchen hin gelegenen hohen Einfahrtsthor im Hofe das Wappen 1. in reicher Verzierung in Stein gehauen.

Im Hausgang des Vorderhauses 3 Blindbogen, welche die sehr dicke Brandmauer tragen.

Die beiden erwähnten Zeichnungen sind äußerst interessant und geben ein vollständiges Bild der damals herrschenden Bauweise. [Ende des Nachtrags S. E.]

An zwei Tragsteinen unter dem 1ten Stock Fig. 1. und 2. eingehauen. Unterbau massiv mit reicher Meißelarbeit. Im Hofe ein Ausfahrtsthor nach dem Gäßchen und über dem Thor das Wappen Fig. 1 in reicher Verzierung in Stein gehauen.]

[Bleistiftnachtrag, gestrichen, schlecht lesbar S. E.: Ist neu und besser zu redigiren, zumal mir zwei alte Originalzeichnungen zugegangen sind, welche den Hof des Hauses nach zwei Richtungen hin gesehen, darstellen.]

[Bleistiftnachtrag S. E.:] Zwei alte Zeichnungen, welche sich in meinem Besitz befinden, auf deren einer am Hinterhaus im Hofe die Jahreszahl 1667 angebracht ist, deuten auf einen damals beendigten Neubau. Als Eigenthümer erscheint damals ein gewisser Herr Fels, derselbe oder vielleicht auch sein Sohn war 1698 noch im Besitz des Hauses. s. Lit. I.161. Hausurkunden.

Das jetzt vor Augen stehende Gebäude sammt Hinterhaus scheint wahrscheinlich 1698 neu aufgeführt oder in seine jetzige Form gebracht zu seyn.

An zwei Tragsteinen unter dem 1. Stock die Wappen 1. und 2. eingehauen, an dem nach dem Gäßchen hin gelegenen hohen Einfahrtsthor im Hofe das Wappen 1. in reicher Verzierung in Stein gehauen.

Im Hausgang des Vorderhauses 3 Blindbogen, welche die sehr dicke Brandmauer tragen.

Die beiden erwähnten Zeichnungen sind äußerst interessant und geben ein vollständiges Bild der damals herrschenden Bauweise. [Ende des Nachtrags S. E.]

7. Mai 1857

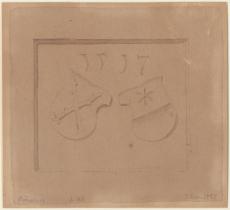

Bei dem Abbruch des alten Eckhauses am Römerberg und Mainzergasse, genannt zum Sperber, Drachenfels und Schönstein, indem drei Häuser hier nach und nach unter einem Dache vereinigt wurden, kamen mitunter seltsame Dinge zum Vorschein, unter anderem 2 Steine s. Abb. [R0535], deren einer bei dem Neubau jetzt im Keller eingemauert worden ist, er trägt die Jahreszahl 1517 und zwei Wappenschilder mit den Wappen der Familien

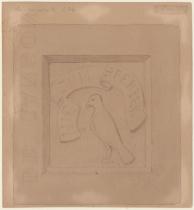

Der andere ist der Schildstein des Hauses zum Sperber und trägt einen Sperber [Leerstelle], über dem auf einem Spruchbande die Inschrift steht

HIE ZVM SPERBER. Er befand sich an der Außenseite des Hauses zum Sperber unter einem Ueberhang hinter einem Kändel, so versteckt eingemauert, daß ich ihn vorher nicht gefunden hatte, wahrscheinlich ist er von dem früheren abgebrochenen Hause zum Sperber das einzige erhaltene Denkmal, welches man bei der gänzlichen Erneuerung desselben im Anfang des vorigen Jahrh. auf diese Weise erhalten wollte. Dieses Haus war dasjenige, welches zunächst gegen die alte Mainzergasse lag 2, I.166 und in einem stumpfen Winkel, sich etwas zurückziehend, zugleich das Eck mit dem kleinen Gäßchen bildet.

Der andere ist der Schildstein des Hauses zum Sperber und trägt einen Sperber [Leerstelle], über dem auf einem Spruchbande die Inschrift steht

HIE ZVM SPERBER. Er befand sich an der Außenseite des Hauses zum Sperber unter einem Ueberhang hinter einem Kändel, so versteckt eingemauert, daß ich ihn vorher nicht gefunden hatte, wahrscheinlich ist er von dem früheren abgebrochenen Hause zum Sperber das einzige erhaltene Denkmal, welches man bei der gänzlichen Erneuerung desselben im Anfang des vorigen Jahrh. auf diese Weise erhalten wollte. Dieses Haus war dasjenige, welches zunächst gegen die alte Mainzergasse lag 2, I.166 und in einem stumpfen Winkel, sich etwas zurückziehend, zugleich das Eck mit dem kleinen Gäßchen bildet.

14. Mai begann der Abbruch des Vorderhauses, am 23. Mai wurde der erste Stein zu dem 3ten Bogen gelegt.