Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

23. November 1871

An der alten Stadtmauer, welche vom sogenannten hohen Werk noch übrig geblieben ist, findet [sich] am Ende des Mobbelsgäßchens dieser Stein eingemauert. Die ganze Mauer ist aus Hausteinen aufgeführt und noch in sehr gutem Zustande.

Sie ist einer der wenigen Reste der alten Befestigung und sind in ihrer nächsten Nähe vor noch nicht gar langer Zeit eine Menge der alten Spuren ausgetilgt worden, wohin vor allem der vor einigen Jahren ausgeführte Durchbruch durch das Holzmagazin gehört, welcher der ganzen Gegend einen anderen Charakter verlieh.

[Klebespuren eines ehemals montierten Blattes S. E.]

Sie ist einer der wenigen Reste der alten Befestigung und sind in ihrer nächsten Nähe vor noch nicht gar langer Zeit eine Menge der alten Spuren ausgetilgt worden, wohin vor allem der vor einigen Jahren ausgeführte Durchbruch durch das Holzmagazin gehört, welcher der ganzen Gegend einen anderen Charakter verlieh.

[Klebespuren eines ehemals montierten Blattes S. E.]

20. Juli 1856

Ueber dem kleinen Eingangsthürchen neben dem Hauptthor ist die Jahreszahl 1493 eingehauen.

Unter dem Bilde des Hl. Geistes steht die Jahreszahl:

MCCCCXXXIIII (1434).

Die uralte Kapelle soll von dem Haupthause rechts, wo jetzt der neue Stall steht, auf der Ringmauer gestanden haben. Ebenso muß der Thurm an der Ostseite des Hauses angebaut gewesen seyn, denn man sieht deutlich an dem Gemäuer, daß hier etwas hinweg gebrochen ist.

Das Hauptgebäude ist sehr alt mit rundbogigen Fenstern, im ersten Stock ein gleicher Erker, auch sind die Mauern unten bis zu 7 Fuß dick.

Der obere Theil über dem Original Dachgurtgesims ist im 14. oder 15. Jahrh. restaurirt. Das Dachgesims ist von Stein alt profilirt, ebenso das Eck des Hauses, wo das 4eck ins 8eck übergeht.

Der über dem obenerwähnten kleinen Thürchen eingemauerte runde Stein könnte ein Theil einer Säule seyn.

Unter dem Bilde des Hl. Geistes steht die Jahreszahl:

MCCCCXXXIIII (1434).

Die uralte Kapelle soll von dem Haupthause rechts, wo jetzt der neue Stall steht, auf der Ringmauer gestanden haben. Ebenso muß der Thurm an der Ostseite des Hauses angebaut gewesen seyn, denn man sieht deutlich an dem Gemäuer, daß hier etwas hinweg gebrochen ist.

Das Hauptgebäude ist sehr alt mit rundbogigen Fenstern, im ersten Stock ein gleicher Erker, auch sind die Mauern unten bis zu 7 Fuß dick.

Der obere Theil über dem Original Dachgurtgesims ist im 14. oder 15. Jahrh. restaurirt. Das Dachgesims ist von Stein alt profilirt, ebenso das Eck des Hauses, wo das 4eck ins 8eck übergeht.

Der über dem obenerwähnten kleinen Thürchen eingemauerte runde Stein könnte ein Theil einer Säule seyn.

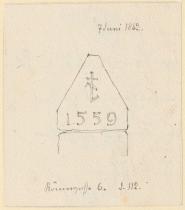

7. Juni 1862

Wurde im Jahr 1559 von Grund aus neu erbaut, wie dieß die in der zierlich durchbrochenen Wetterfahne unter zwei Wappen angebrachte Jahreszahl anzeigt, welche sich auch auf einem Horststein der Brandmauer auf der Seite der Römergasse hin findet. Die Fahne steht auf dem noch erhaltenen alten Giebel nach dem Hofe zu, die Vorderseite des Hauses ist, wie eigentlich das ganze Haus, im vorigen Jahrh. total verändert und in einen anderen Geschmack gestimmt, doch zeigen die schönen, holzgeschnitzten Ornamente am Thor, daß man auch in der sogenannten Zopfzeit in der Kunst etwas zu leisten verstand. Im Hofe in zwei Stockwerken offene Gallerien mit gedrehten Stäben aus Eichenholz, ebenso die Treppe mit einem derartigen Geländer versehen, alles jedoch aus dem vorigen Jahrh. stammend. Die Einfahrt hatte früher ein Kreutzgewölbe mit schönen Rippen, an denen man noch die Ansätze sieht, welche man bei dem Herausschlagen des Gewölbes um den Thorweg zu vergrößern, stehen ließ.

Ebenso findet sich im Thorweg noch ein Hakenstein für einen Ziehbrunnen, welcher alt ist, daneben aber eine Pumpe mit zierlichem Schmiedeeisenwerk aus der Zopfzeit. Trotzdem macht der Hof einen alterthümlichen Eindruck. Die Tragsteine an der Brandmauer sind von Stein

Ebenso findet sich im Thorweg noch ein Hakenstein für einen Ziehbrunnen, welcher alt ist, daneben aber eine Pumpe mit zierlichem Schmiedeeisenwerk aus der Zopfzeit. Trotzdem macht der Hof einen alterthümlichen Eindruck. Die Tragsteine an der Brandmauer sind von Stein

und das einzig Werthvolle an der Vorderseite des Hauses. Neben ihm finden sich noch geschnitzte hölzerne, ebenfalls aus der ersten Erbauungszeit herrührende Träger, sonst ist alles neu. Im Hofe einige alte Thüren und Fenstergewänder, vor allem der Durchfahrtsbogen mit gutem Steinprofil, sodann ungeheure Durchzüge wahrer Riesenbalken, auf denen fast das ganze Haus ruht.

Die Gallerien sind mit Glasfenstern zugeschlagen, waren aber ursprünglich offen. Die Wappen in der Fahne werde ich nächstens entziffern, sie sind der interessanteste Ueberrest. Was mag alles in diesem Hause zu Grunde gegangen seyn.

Das eine Wappen besteht aus drei Eicheln und vier Eichenblättern und hängt vielleicht mit den Namen des Hauses zusammen; das andere ist ein Pferd, s.d. Beide sind künstlich in Blech ausgeschnitten, namentlich sind bei dem Pferde die farbigen Streifen gut wiedergegeben.

Der obenerwähnte Horststein ist mit dem Nebenhause I.111 (8) gemeinschaftlich. Er trägt die Jahreszahl 1559 und beifolgendes Steinmetzzeichen:

1559 [MZ_9-6]

Die Gallerien sind mit Glasfenstern zugeschlagen, waren aber ursprünglich offen. Die Wappen in der Fahne werde ich nächstens entziffern, sie sind der interessanteste Ueberrest. Was mag alles in diesem Hause zu Grunde gegangen seyn.

Das eine Wappen besteht aus drei Eicheln und vier Eichenblättern und hängt vielleicht mit den Namen des Hauses zusammen; das andere ist ein Pferd, s.d. Beide sind künstlich in Blech ausgeschnitten, namentlich sind bei dem Pferde die farbigen Streifen gut wiedergegeben.

Der obenerwähnte Horststein ist mit dem Nebenhause I.111 (8) gemeinschaftlich. Er trägt die Jahreszahl 1559 und beifolgendes Steinmetzzeichen:

1559 [MZ_9-6]

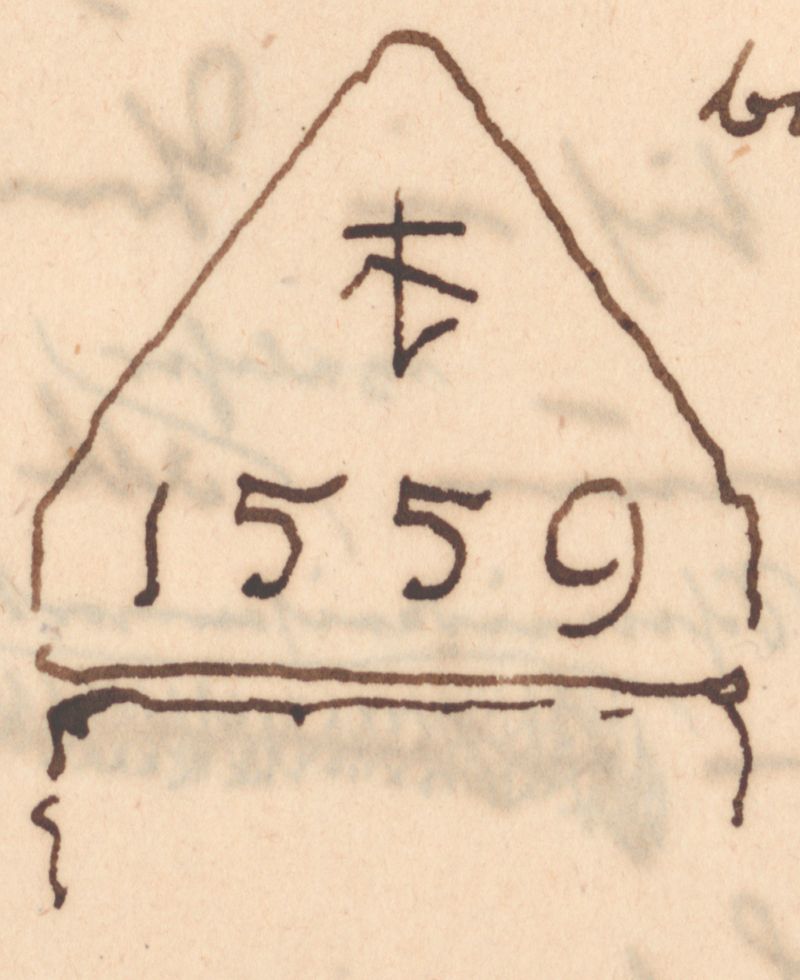

22. April 1849

Auf dem Theil des Römerbergs, welcher der Samstagsberg heißt und vor der Nikolaikirche auf der Nordseite derselben liegt, befindet sich eine Stelle, von welcher aus man mehrere Thurmspitzen der Stadt zugleich erblickt, den Eschenheimerthurm, den Dom, die Liebfrauenkirche und Nicolaithurm. Es wurde deßhalb, der Merkwürdigkeit wegen, diese Stelle im Pflaster mit einem kleinen, kreisrunden Steinchen bezeichnet, das in seinem Durchmesser genau die Größe der übrigen Pflastersteine hat und bei dem die durch die Rundung freigebliebenen Ecken mit dreieckten Steinen ausgefüllt sind. Man findet es am Leichtesten, wenn man an dem Eck der Nikolaikirche 9 ½ Fuß heraufmißt nach dem Portal zu und von da alsdann rechtwinkligt auf dem Pflaster 40 Fuß auf den Platz herausgeht.

[MZ_9-7]

Ungefähr 20 Fuß weiter nach oben liegen im Pflaster 4 Steine, welche die Ecken eines Vierecks von 42 Schuh Länge und 27 Schuh Breite bilden. Auf jedem dieser vier Steine sind die Buchstaben O. K. eingehauen (Ochsenküche), weil sie die Stelle angeben, auf welcher bei den Krönungen die Eckbalken der Küche, in der man den Ochsen für die kaiserliche Tafel briet, gestellt wurden.

[MZ_9-7]

Ungefähr 20 Fuß weiter nach oben liegen im Pflaster 4 Steine, welche die Ecken eines Vierecks von 42 Schuh Länge und 27 Schuh Breite bilden. Auf jedem dieser vier Steine sind die Buchstaben O. K. eingehauen (Ochsenküche), weil sie die Stelle angeben, auf welcher bei den Krönungen die Eckbalken der Küche, in der man den Ochsen für die kaiserliche Tafel briet, gestellt wurden.

Mai 1871

Bei der Erneuerung des Pflasters wurde der kleine runde Stein sowohl als auch die Steine der Ochsenküche sorgfältig geschont und einige Schritte weiter ein neuer größerer sorgfältig ge-

arbeiteter Stein eingelegt, der sehr leicht zu finden ist, allein er leistet keine besseren Dienste als der frühere. Aus welcher Zeit die erste Anlage stammt, konnte ich bis jetzt nicht ermitteln, ob man aber früher die Fahne des Eschenheimerthurmes wahrnehmen konnte, bevor der Durchbruch an der Liebfrauenkirche gemacht war, möchte ich bezweifeln, denn der mit den Dächern der daselbst gestandenen Häuser sich bildende Sehwinkel dürfte wohl ein wenig zu steil ausfallen, um noch die Thurmspitze in seinen Bereich zu ziehen. Weiter nach der Kirche hin findet sich sogar noch eine Stelle, die aber nicht bezeichnet ist, von welcher man auch noch das Kreuz des Paulsthurmes erblickt.

Mai 1862

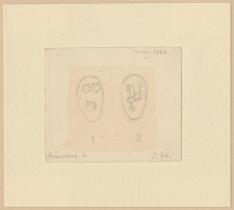

An dem massiven Unterbau auf dem Tragstein am Eck unter dem ersten Stock beifolgende Wappen Fig. 1. Stalburg, Fig. 2 Humbracht. Das Haus stammt aus der letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts und hat einen massiven steinernen Unterbau mit schönen Tragsteinen und gut profilirten Thürgewändern. Eine Jahreszahl konnte ich noch nicht ermitteln.

fanden darin ein Spiel Karten, einen alten eisernen Leuchter und einen Schuh; der ganze Raum war dick voll Spinnweben und die Fensterscheiben beinahe total erblindet. Bei der damals vorgenommenen Herstellung der Kirche wurde das Thürchen kassirt, d.h. zugemauert und war bis heute hinter dem Kalkputz verborgen. Wahrscheinlich wird es abermals vermauert. (Ist schon geschehen, denn als ich heute Nachmittag die Kirche besuchte, war es schon wieder zu, warum, weiß ich nicht.) Es ist mit ungeheuren Steinen eingefaßt, grauer Basalt, siehe dessen Abbild. Fig. 2.1c. Daneben befand sich der alte Eingang in die Sakristey, er ist ebenfalls jetzt halb vermauert und in eine kleine Thüre verwandelt, sein ursprünglicher Zustand ist zu sehen Fig. 2.2. d. Vermauerte Thüre, mit einem Spitzbogen überdeckt.

Fig. 3. Eine bisher unbekannte Thüre, welche jetzt blosgelegt wurde und wieder verschwinden wird. Bei der oben erwähnten ersten Restauration im Jahr 1838 wurde das alte Originaldach der Kirche abgenommen und durch ein neues ersetzt, ferner das Eckthürmchen nach dem Fahrthor hin, welches früher gemauert und ohne weitere Ornamente war, durch ein neues von Sandstein aufgeführtes, dem auf dem nördlichen Eck genau nachgebildeten Thürmchen ersetzt. In gleicher Weise wurde auch das Eckthürmchen, welches am Hauptthurm sich befindet, hergestellt. Sodann wurde das kleine alte Dach über dem Haupteingang entfernt und das andere Portal nach dem Samstagsberg hin, freigelegt. Dieses Portal war früher verbaut, das sogenannte

Fig. 3. Eine bisher unbekannte Thüre, welche jetzt blosgelegt wurde und wieder verschwinden wird. Bei der oben erwähnten ersten Restauration im Jahr 1838 wurde das alte Originaldach der Kirche abgenommen und durch ein neues ersetzt, ferner das Eckthürmchen nach dem Fahrthor hin, welches früher gemauert und ohne weitere Ornamente war, durch ein neues von Sandstein aufgeführtes, dem auf dem nördlichen Eck genau nachgebildeten Thürmchen ersetzt. In gleicher Weise wurde auch das Eckthürmchen, welches am Hauptthurm sich befindet, hergestellt. Sodann wurde das kleine alte Dach über dem Haupteingang entfernt und das andere Portal nach dem Samstagsberg hin, freigelegt. Dieses Portal war früher verbaut, das sogenannte

Mai 1860

Ein altes hölzernes Haus, das selbst am Unterbau die Thürgewänder von Holz hat, so daß je zwei Balken zusammengesetzt den bekannten Spitzbogen bilden. Vor den Hausthüren, welche sehr schmal und niedrig sind, liegen mehrere Stufen, nebst allerhand anderen Steinen zum Holzhacken u.s.w. Es bildet dieß Haus den bekannten Durchgang, welcher nach dem kleinen, hinter dem Hause liegenden Plätzchen führt.

An dem Ueberhang des zweiten Stocks nach dem Plätzchen auf der Nordseite hin, hängt von dem Eckbalken ein hölzerner Knauf an einem Stiel herunter. Die Vorderseite des Hauses ist theilweise mit Schiefersteinen beschlagen, hat aber sonst wenige Veränderungen erlitten, es scheint wie die ganze Häuserreihe auf dem Samstagsberg aus dem 2ten oder dritten Viertel des 16. Jahrh. zu stammen und seitdem nicht umgebaut zu sein. Das Plätzchen, welches es mit dem Hause I.88 und I.89 bildet, gibt überhaupt noch heute einen ziemlich totalen Begriff des alten Frankfurts aus jenem Zeitraum, indem kaum eine Veränderung daran stattgefunden hat.

Ein Theil des Hauses findet sich auf der Abb. [R0528] [R0529] des Durchgangs unter demselben. Das ganze Haus aber [...]. Weder Merian noch der Plan von 1552 geben eine zuverlässige Ansicht.

An dem Ueberhang des zweiten Stocks nach dem Plätzchen auf der Nordseite hin, hängt von dem Eckbalken ein hölzerner Knauf an einem Stiel herunter. Die Vorderseite des Hauses ist theilweise mit Schiefersteinen beschlagen, hat aber sonst wenige Veränderungen erlitten, es scheint wie die ganze Häuserreihe auf dem Samstagsberg aus dem 2ten oder dritten Viertel des 16. Jahrh. zu stammen und seitdem nicht umgebaut zu sein. Das Plätzchen, welches es mit dem Hause I.88 und I.89 bildet, gibt überhaupt noch heute einen ziemlich totalen Begriff des alten Frankfurts aus jenem Zeitraum, indem kaum eine Veränderung daran stattgefunden hat.

Ein Theil des Hauses findet sich auf der Abb. [R0528] [R0529] des Durchgangs unter demselben. Das ganze Haus aber [...]. Weder Merian noch der Plan von 1552 geben eine zuverlässige Ansicht.

![Römerberg Nr. 14, I.87 [Haus Flösser, Unterbau]](https://reiffenstein-sammlung-frankfurt.de/sites/default/files/styles/segmentteaser/public/reiffenstein/images/R0527_1.jpg?itok=cgzhRq6B)