Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

21. Dezember 1857

Zwei zusammen vereinigte Häuser, beide aus dem Anfang des 17. Jahrh., wie eine Jahreszahl ausweist, welche in einem Thürsturz eingehauen ist, welcher zu dem Treppenhaus führt. 1607, in dem nach dem Römerberg zu gelegnen Hause, an dem eben diese Jahreszahl inwendig sich befindet und welches offenbar das ältere ist, finden sich Spuren einer früheren Zeit, eine Thüre mit einem Spitzbogen, welche die beiden Häuser verbindet, und sodann in seinem hinteren, nach dem Hofe zu gelegenen Theil im Erdgeschoß ein aus zwei Kreutzgewölben bestehender Raum, s. Abb. [R0738]

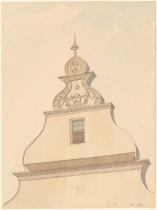

Die in demselben als Schlußsteine stehenden Wappenschilder erwiesen sich bei genauerer Besichtigung als leer; in der Mitte hängt ein eiserner Ring. Im Hofe überrascht der auffallend steile Giebel des Vorderhauses, sowie die alterthümliche Weise der sämmtlichen Gebäude, s. Abb. [R0742] Ein kleines Stück alter offener Gallerie ist wahrscheinlich der Ueberrest älterer Bauten. Die Wandschränke, alle in Stein eingefaßt, mit Stäben profilirt und mit eisernen Thüren. Im Erdgeschoß schöne geschmackvolle Stuckverzierungen an der Decke. Bei dem nach dem Römerberg zu gelegenen Hause, dessen frühere Außenseite wahrscheinlich ganz in Holz geschnitzt war, ist nur noch ein Theil des Gie-

Die in demselben als Schlußsteine stehenden Wappenschilder erwiesen sich bei genauerer Besichtigung als leer; in der Mitte hängt ein eiserner Ring. Im Hofe überrascht der auffallend steile Giebel des Vorderhauses, sowie die alterthümliche Weise der sämmtlichen Gebäude, s. Abb. [R0742] Ein kleines Stück alter offener Gallerie ist wahrscheinlich der Ueberrest älterer Bauten. Die Wandschränke, alle in Stein eingefaßt, mit Stäben profilirt und mit eisernen Thüren. Im Erdgeschoß schöne geschmackvolle Stuckverzierungen an der Decke. Bei dem nach dem Römerberg zu gelegenen Hause, dessen frühere Außenseite wahrscheinlich ganz in Holz geschnitzt war, ist nur noch ein Theil des Gie-

bels erhalten, welcher mit Köpfen und Laub reich geschnitzt ist, vid. Abb. [R0737] IV 445. Die unteren steinernen Hausthürgewänder gleichen vollkommen denjenigen, welche an dem Saltzhaus vorkommen, auch die Holzschnitzerei ist in demselben Styl und ebenso die schönen gehauenen Tragsteine unter dem Ueberhang des ersten Stocks. Die Zeichnungen besagen das Nähere, sonstige alte Sachen habe ich noch nicht darin gefunden, werde aber morgen weitere Untersuchungen anstellen, indem das Haus, welches lange Zeit dem Materialwaarenhändler Herrn Wippermann gehörte, vor einigen Wochen verkauft wurde und demselben bei dem Wechsel des Besitzers ganz gewiß bauliche Veränderungen drohen.

Heute Dienstag, 22. Dec., nahm ich eine nochmalige genaue Untersuchung der beiden Häuser vor, und fand in einem Schrotstein, welcher vor der Hausthüre des nach dem Liebfrauenberg hinauf liegenden Hauses steht, auf der hinteren Seite desselben die Jahreszahl „1598“ eingehauen. Die Vereinigung beider Häuser muß schon sehr frühe stattgefunden haben, indem die obenbenannte mit einem Spitzbogen überwölbte Thüre, welche aus dem unteren Hause in das andere führt, viel älter ist als die Vorderseite des Hauses selbst.

Heute Dienstag, 22. Dec., nahm ich eine nochmalige genaue Untersuchung der beiden Häuser vor, und fand in einem Schrotstein, welcher vor der Hausthüre des nach dem Liebfrauenberg hinauf liegenden Hauses steht, auf der hinteren Seite desselben die Jahreszahl „1598“ eingehauen. Die Vereinigung beider Häuser muß schon sehr frühe stattgefunden haben, indem die obenbenannte mit einem Spitzbogen überwölbte Thüre, welche aus dem unteren Hause in das andere führt, viel älter ist als die Vorderseite des Hauses selbst.

11. Juli 1866

Das Haus ist seit einigen Wochen im Abbruch begriffen und wird bald ganz verschwunden seyn. Der untere, massive, reich mit geschmackvoller Steinhauerarbeit verzierte Stock gehört ohne Zweifel in den Anfang des 17. Jahrh. Es fanden sich an demselben Ornamente wie an dem Hause Stein Wonneberg in der Schnurgasse, s.d. Es ist wirklich Schade um die schönen, mit Köpfen verzierten Tragsteine, daß sie so erbarmungslos zerschlagen werden.

5. Juli 1865

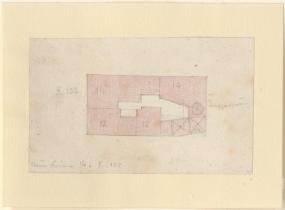

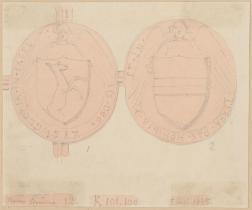

Diese beiden Häuser sind vielfach verändert, theilweise ganz umgebaut, in dem Hofe des Hauses 102 hinten befindet sich jedoch noch ein alter Bau aus dem Jahr 1587, dessen Unterbau noch ziemlich im alten Zustande erhalten ist; er besteht aus 2 Kreutzgewölben, deren Schlußsteine, s. Abb. [R0952], jeder einen Engel vorstellt, der ein Wappen hält, wahrscheinlich ist Fig. 1. das Wappen der Familie Hynsperg, 2. Rumpenheim. Auf den Rändern folgende Schrift:

Gloria in excelsis deo

et in terra pax hominib. 1587.

Ob das Gewölbe früher aus 3 Abtheilungen bestand, so daß der dritte Schlußstein das „bonae voluntatis“ getragen hätte, konnte ich nicht ermitteln, scheint aber wahrscheinlich. Zu was der Raum gedient, weiß ich auch nicht. Die Fenster und Thüren tragen in den Gewändern zierlich sich durchdringende Stäbe und Segmentbogen. Sie sind mit Eisen vergittert. Wahrscheinlich war es nur ein feuerfester Waarenraum eines alten Kaufhauses. Im Hofe steht noch ein steinerner Treppenthurm aus derselben Zeit mit einfach verzierter Eisenthür, daneben ebenfalls noch eine Thüre mit verzierten Bändern, aber einfach und ziemlich roh in der Arbeit. Ebenso sind die Engel und Wappen nicht von einem Künstler, weßhalb ich sie auch nur flüchtig abgebildet habe. Im Keller der Vorderhauses steht ein Theil der Gewölbe auf zwei freistehenden runden kurzen Säulen.

Fig. 3. die Gratbogen setzen in den Ecken des Gewölbes auf dem Capitel einer runden Säule auf und zwar erst über demselben in einer Höhe von ungefähr 2 Fuß, so daß eigent-

Gloria in excelsis deo

et in terra pax hominib. 1587.

Ob das Gewölbe früher aus 3 Abtheilungen bestand, so daß der dritte Schlußstein das „bonae voluntatis“ getragen hätte, konnte ich nicht ermitteln, scheint aber wahrscheinlich. Zu was der Raum gedient, weiß ich auch nicht. Die Fenster und Thüren tragen in den Gewändern zierlich sich durchdringende Stäbe und Segmentbogen. Sie sind mit Eisen vergittert. Wahrscheinlich war es nur ein feuerfester Waarenraum eines alten Kaufhauses. Im Hofe steht noch ein steinerner Treppenthurm aus derselben Zeit mit einfach verzierter Eisenthür, daneben ebenfalls noch eine Thüre mit verzierten Bändern, aber einfach und ziemlich roh in der Arbeit. Ebenso sind die Engel und Wappen nicht von einem Künstler, weßhalb ich sie auch nur flüchtig abgebildet habe. Im Keller der Vorderhauses steht ein Theil der Gewölbe auf zwei freistehenden runden kurzen Säulen.

Fig. 3. die Gratbogen setzen in den Ecken des Gewölbes auf dem Capitel einer runden Säule auf und zwar erst über demselben in einer Höhe von ungefähr 2 Fuß, so daß eigent-

Juli 1862

Wird eben bis auf den Grund abgebrochen und mit den Häusern vorderer und hinterer Weichsel s.d. neu erbaut. Auf dem Ecktragstein unter dem 1ten Stock ein Herz mit einem verschlungenen Namenszug. In den Schlußsteinen der fünf Thüren beifolgende in Stein gehauene Bilder und Sprüche:

SINDAMUS PERFECTANIS

SIC IMMORTALIS SUM

ACCENDOR LUMINE SOLO

FUGAT NEQUE PUNGIT

POSTERITUM FLOS IN CERES

[Von der Chronologie abweichende Paginierung, Seite 200 wäre eigentlich die vorausgehende unpaginierte Seite S. E.]

SINDAMUS PERFECTANIS

SIC IMMORTALIS SUM

ACCENDOR LUMINE SOLO

FUGAT NEQUE PUNGIT

POSTERITUM FLOS IN CERES

[Von der Chronologie abweichende Paginierung, Seite 200 wäre eigentlich die vorausgehende unpaginierte Seite S. E.]

digste waren vier Träger von Stein, wohl aus dem Ende des 15. Jahrh. stammend, die halb aus der Wand heraustraten und wahrscheinlich Balkenlager trugen, doch sind sie mir im zweiten Stock des Hauses höchst räthselhaft und ihre eigentliche Bestimmung mir nicht ganz klar, jedenfalls stammen auch sie aus der ersten Anlage des Hauses her, wie es eben sich vor unseren Augen befand, denn von dem Hause zum Wedel, dessen Batton gedenkt in einer Urkunde vom Jahr 1350, ist keine Spur mehr übrig. Das ganze Haus war ein hallenartiger Bau, auf mächtigen, hohen, durch alle Stockwerke reichenden hölzernen Trägern ruhend, die auf steinernen, schön profilirten Sockelsteinen standen, scharf und reinlich in blauem Stein ausgeführt. Wahrscheinlich standen früher sämmtliche Träger frei, wie der eine noch übrige, im Hof sichtbare, s. Abb. [R0568], und wurde erst später, als man die offenen Räume in Zimmer umschuf, theilweise neugebaut. Um den Hof herum liefen Gallerien mit Geländern von gedrehten Stäben, und eine merkwürdige, an allen Seiten freiliegende Treppe führte von unten aus dem Hausgange hinauf in die oberen Räume, s. Abb. [R0571] Das ganze Haus war zum Betriebe eines Waarengeschäftes erbaut, wie die meisten Häuser in diesem Stadttheil und sind von solcher Einrichtung noch mehrere Exemplare gegenwärtig in der Saalgasse vorhanden. Unten im Erdgeschoß nach der Wedelgasse hin hatte das Haus einen massiven Unterbau mit schön profilirten Fenstern und Thürgewändern, welche dem 16. Jahrh. angehören, dem

überhaupt das Haus seine jetzige äußere Gestalt verdankt; im ersten Stock über diesem Unterbau waren die Fenstergewänder ebenfalls von Stein und schön gekehlt mit zurückgezognen Faasen, im zweiten Stock aber von Holz und bestand die Trennung der einzelnen Fenster immer nur aus einem einzigen sehr breiten Balken. Die Fenster selbst waren hoch und sehr schmal und hatten nur zwei übereinanderstehende Flügel mit schmalen, flachen Holzrahmen und Verbleiung. Ein Theil derselben, namentlich die in den Zwerggiebeln und Bodenkammern, waren noch mit uralten, ganz kleinen runden Nabelscheiben versehen und bildeten nebst den oben erwähnten ein höchst bezeichnendes Merkmal jener Bauweise, wie sie dahier vielleicht nur in diesem einzigen Exemplar sich noch erhalten hatte und mit ihm für immer verschwindet.

Nach der engen Wedelgasse hin hatte das Haus im Unterbau flach gewölbte Räume und waren diese Gewölbe mit Schlaudern durchzogen, welche mit seltsam geformten Köpfen an zwei Stellen auf der Außenseite sichtbar wurden und zu höchst eigenthümlichen Auslegungen Anlaß gaben, weil man sie des grauen Anstrichs halber, mit dem sie gleich den steinernen Fenstern und Thürgewändern, zwischen denen sie hervortraten, bedeckt waren, ebenfalls für Steine hielt. „Steinmetzenzeichen sind es,“ flüsterte mir mit geheimnißvoller Miene einer unserer Gelehrten schon vor langen Jahren in‘s Ohr, „der sogenannte Diamant“ setzte er hinzu, s. Abb. Ich in meiner damaligen vertrauensvollen Unkenntniß, nahm es ihm dankbar ab und that mir nicht wenig darauf

Nach der engen Wedelgasse hin hatte das Haus im Unterbau flach gewölbte Räume und waren diese Gewölbe mit Schlaudern durchzogen, welche mit seltsam geformten Köpfen an zwei Stellen auf der Außenseite sichtbar wurden und zu höchst eigenthümlichen Auslegungen Anlaß gaben, weil man sie des grauen Anstrichs halber, mit dem sie gleich den steinernen Fenstern und Thürgewändern, zwischen denen sie hervortraten, bedeckt waren, ebenfalls für Steine hielt. „Steinmetzenzeichen sind es,“ flüsterte mir mit geheimnißvoller Miene einer unserer Gelehrten schon vor langen Jahren in‘s Ohr, „der sogenannte Diamant“ setzte er hinzu, s. Abb. Ich in meiner damaligen vertrauensvollen Unkenntniß, nahm es ihm dankbar ab und that mir nicht wenig darauf

Maß und war nach außen mit massiven rechtwinkelichten behauenen Werkstücken verkleidet, überhaupt waren zu ihrem Bau eine Menge außerordentlich großer Steine verwendet worden und die ganze Verbindung so fest ummörtelt, daß sie dem Abbruch die erheblichsten Schwierigkeiten bereitete, wie ich denn selbst gesehen habe, daß ein ungefähr 4 ‘ langer und 1 ½ Fuß dicker Basalt eher zersprang als der ihn umgebende Mörtel. Zwischen den beiden Häusern kam der alte, in späterer Zeit überwölbte Stadtgraben, die sogenannte große Antauche, zum Vorschein und war die ganze Structur der Wölbung und sonstigen Anlage vollkommen erhalten und genau einzusehen.

Die Wölbung war an die obenerwähnte Mauer ungefähr 10 ‘ unter der jetzigen Bodenlinie des Straßenpflasters angelehnt, was nicht wenig zu deren so vollkommener Erhaltung beigetragen hat, die hier um so wichtiger ist, als aus jener fernen Zeit nur wenige und kärgliche Spuren von Befestigungen auf uns gekommen sind und es unser eifrigstes Bestreben seyn muß, uns dieselben, wo es nur irgend möglich ist, zur klaren Anschauung zu bringen und ihre Bedeutung für die Kulturgeschichte der Baukunst erkennen und würdigen zu lernen, s. Ab. und den Artikel Fladhaus.

Ferner waren, und zwar in äußerst unregelmäßigen Abständen, massive steinerne Bogen unter die Wölbung gestellt, welche offenbar den Zweck hatten, die Mauern gegenseitig zu verspannen und auseinander zu halten.

Da, wo der Kanal unter das Straßenpflaster an der Schwanenapotheke tritt, wird er durch einen massiven und

Die Wölbung war an die obenerwähnte Mauer ungefähr 10 ‘ unter der jetzigen Bodenlinie des Straßenpflasters angelehnt, was nicht wenig zu deren so vollkommener Erhaltung beigetragen hat, die hier um so wichtiger ist, als aus jener fernen Zeit nur wenige und kärgliche Spuren von Befestigungen auf uns gekommen sind und es unser eifrigstes Bestreben seyn muß, uns dieselben, wo es nur irgend möglich ist, zur klaren Anschauung zu bringen und ihre Bedeutung für die Kulturgeschichte der Baukunst erkennen und würdigen zu lernen, s. Ab. und den Artikel Fladhaus.

Ferner waren, und zwar in äußerst unregelmäßigen Abständen, massive steinerne Bogen unter die Wölbung gestellt, welche offenbar den Zweck hatten, die Mauern gegenseitig zu verspannen und auseinander zu halten.

Da, wo der Kanal unter das Straßenpflaster an der Schwanenapotheke tritt, wird er durch einen massiven und

Mai 1862

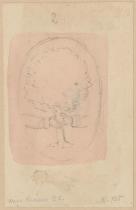

In dem kleinen Hofe dieses Hauses stehen noch 2 Bogen der älteren Stadtmauer ganz erhalten und bilden die Rückwand des Hofes. Sie sind, wie es scheint, bei dem Brande der Judengasse im Jahr 1711 stark beschädigt worden und von dem Magistrat wieder aufgebaut, in der Blende des einen scheint eine Thür gewesen zu sein, und über derselben ist der Stein, dessen Abbild. Fig. 2 zeigt, eingefügt. Oben über dem äußeren Bogen der Stein Fig. 1. Die Mauer zieht noch ganz erhalten hinter den sämmtlichen Häusern her bis zum Judenbrückchen, wo sie unterbrochen wird und dann weitergeht bis zum Judenmarkt.