Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

Auch die oberen Räume müssen in der letzten Zeit unbewohnt gewesen sein und als Speicher oder Lager gedient haben. Ich konnte mich bei der Copie des Hauses nach Schütz nicht entschließen, den Trödel und Gerümpelkram in seiner vollen Glorie, wie er es gethan, vorzuführen; es entstellt die Architektur, die uns ja Hauptsache ist und entweicht das schöne Ganze auf eine schmäliche Art; ich ließ den Plunder weg, Gott wird es mir verzeihen. Die zwischen den Spitzbogen der Thüren angebrachten Wappen sowie der Stein, der das Namensschild des Hauses bildete und den Krimvogel trug, wurden bei dem Abbruch sorgfältig geschont und auf eine höchst passende und dankenswerthe Art von den Erbauern des neuen Hauses im Hofe in die Mauer eingebunden, wo sie noch heut zu Tage stehen. Der Stein mit dem Helm und Wappen, welchen Batton erwähnt und der sich auch auf der Zeichnung von Zehender am Thurm vorfindet, wurde ebenfalls erhalten und befindet sich oben angebracht an dem äußersten vorspringenden Schnörkel der Mauer nach der neuen Kräme und dem Saalmannsgäßchen. Es ist diese Mauer dieselbe, welche einstens dem Thurm angehört, und in diesem Gäßchen findet man noch die Strebepfeiler aus dem 14. Jahrh., ebenso wie einige Fenster aus jener Zeit. Die erhaltenen Wappen und den Stein mit dem Krimvogel habe ich sorgfältig nachgebildet und somit Alles gerettet, was in meinen Kräften stand. Hierbei muß ich

innig bedauern, daß ich nicht im vorigen Jahrhundert das Haus hätte nach der Natur zeichnen können, es wäre etwas ganz andres geworden. Ich bin mit meinem ganzen Streben rein um 100 Jahre zu spät auf die Welt gekommen.

Das Haus muß in den Zeiten seines Glanzes ein stattliches Aussehen gehabt haben mit seinen großen Fenstern, nach damaligem Gebrauch mit runden, wahrscheinlich gemalten Scheiben, deren eine einzige sich erhalten hat, s. Abb. [R1523], Thoren von Eichenholz mit kunstreichen Beschlägen, mit seinen klirrenden Wetterfahnen, seinem reinlichen Estrich und den mit verzierten Thonplättchen belegten Fußböden der inneren Räume.

Ganz gewiß fanden sich darin alte große Kamine mit schönen Ornamenten und Wappen, in Stein gehauen, welche allabendlich die ganze Familie im Winter um sich versammelten. Wie muß der Blick von den Zinnen des Hauses oder gar des Thurmes reizend gewesen sein, über die niedrigen Holzhäuser der Stadt weg nach dem Taunus und der prächtigen Ebene und hinüber nach Sachsenhausen und dem Main hinauf nach Offenbach und dem Freigericht.

Sodann in der nächsten Nähe das lebendige Gewühl auf dem Liebfrauenberg und in sonntäglicher Stille die Orgelklänge und den Chorgesang, gegenüber den schönen Braunfels mit seinem wundervollen gothischen Erker, die Linden an der Liebfrauenkirche, sodann die schöne altdeutsche Tracht der herumwandelnden Figuren. Was aber

Das Haus muß in den Zeiten seines Glanzes ein stattliches Aussehen gehabt haben mit seinen großen Fenstern, nach damaligem Gebrauch mit runden, wahrscheinlich gemalten Scheiben, deren eine einzige sich erhalten hat, s. Abb. [R1523], Thoren von Eichenholz mit kunstreichen Beschlägen, mit seinen klirrenden Wetterfahnen, seinem reinlichen Estrich und den mit verzierten Thonplättchen belegten Fußböden der inneren Räume.

Ganz gewiß fanden sich darin alte große Kamine mit schönen Ornamenten und Wappen, in Stein gehauen, welche allabendlich die ganze Familie im Winter um sich versammelten. Wie muß der Blick von den Zinnen des Hauses oder gar des Thurmes reizend gewesen sein, über die niedrigen Holzhäuser der Stadt weg nach dem Taunus und der prächtigen Ebene und hinüber nach Sachsenhausen und dem Main hinauf nach Offenbach und dem Freigericht.

Sodann in der nächsten Nähe das lebendige Gewühl auf dem Liebfrauenberg und in sonntäglicher Stille die Orgelklänge und den Chorgesang, gegenüber den schönen Braunfels mit seinem wundervollen gothischen Erker, die Linden an der Liebfrauenkirche, sodann die schöne altdeutsche Tracht der herumwandelnden Figuren. Was aber

dem ganzen Bilde gewiß den Hauptreiz verlieh, war der schlichte einfache, nicht nach Außen strebende Sinn seiner Bewohner, der eben bei unserer Generation von Tag zu Tag mehr erlischt und einer gehaltlosen Aeußerlichkeit Platz macht, die eben auch nicht verfehlt, sich in dem Baustyl unserer modernen Häuser bereits sehr fühlbar auszuprägen und denselben den nichtssagenden Stempel sogenannter Zweckbauten aufzudrücken.

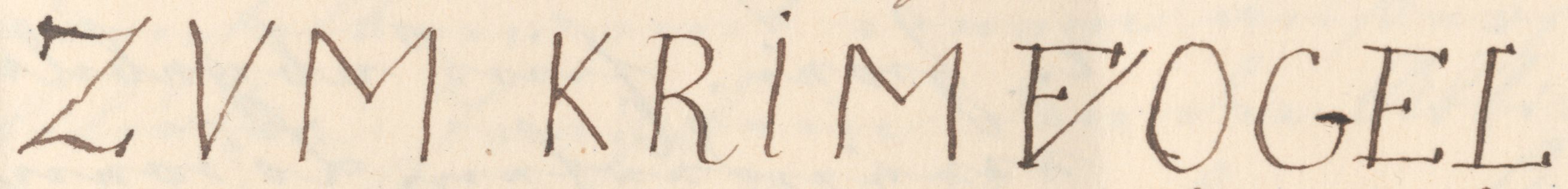

Die im inneren Hof des Hauses bis auf den heutigen Tag erhaltenen und daselbst in die Wand eingemauerten Wappen, wie schon erwähnt ist, wurden dem alten, niedergerissenen Bau wahrscheinlich der beiden Häuser Krimvogel und Paradies entnommen und auf diese Weise aufbewahrt, ebenso das Schild des Hauses, der alte Originalstein mit dem Vogel und der Unterschrift ZUM KRIMVOGEL. [MZ_7-6] Der Steinhauer hatte sich wahrscheinlich geirrt und das Wort Vogel mit einem F angefangen und nachher dasselbe in ein V verwandelt. Dieser Stein ist vollkommen erhalten, sehr erhaben gearbeitet und höchst stylvoll im Charakter des 14. Jahrh. ausgeführt, s. Abb. [R0772]

Die Wappenschilder, welche sich im Hofe vorfinden, stammen nicht Alle aus einer Periode, sondern sind sehr verschieden in ihren Formen, ebenso wie auch in der Form der darauf dargestellten Figuren, welche genau den Charakter ihrer Zeit tragen. Acht davon sind unzweifelhaft original, d.h. mit der Erbauungszeit des Hauses gleichzeitig, welche Zahl auch mit den Abbildungen

Die im inneren Hof des Hauses bis auf den heutigen Tag erhaltenen und daselbst in die Wand eingemauerten Wappen, wie schon erwähnt ist, wurden dem alten, niedergerissenen Bau wahrscheinlich der beiden Häuser Krimvogel und Paradies entnommen und auf diese Weise aufbewahrt, ebenso das Schild des Hauses, der alte Originalstein mit dem Vogel und der Unterschrift ZUM KRIMVOGEL. [MZ_7-6] Der Steinhauer hatte sich wahrscheinlich geirrt und das Wort Vogel mit einem F angefangen und nachher dasselbe in ein V verwandelt. Dieser Stein ist vollkommen erhalten, sehr erhaben gearbeitet und höchst stylvoll im Charakter des 14. Jahrh. ausgeführt, s. Abb. [R0772]

Die Wappenschilder, welche sich im Hofe vorfinden, stammen nicht Alle aus einer Periode, sondern sind sehr verschieden in ihren Formen, ebenso wie auch in der Form der darauf dargestellten Figuren, welche genau den Charakter ihrer Zeit tragen. Acht davon sind unzweifelhaft original, d.h. mit der Erbauungszeit des Hauses gleichzeitig, welche Zahl auch mit den Abbildungen

des Hauses übereinstimmt, 6 davon gehören zwischen die Thürbogen nach der neuen Kräme hin und die zwei übrigen nach dem Liebfrauenberg. Diese 8 Wappenschilder selbst sind unter einander nur wenig verschieden, 5 davon endigen in einer Spitze, 3 davon sind unten rund. Die letzteren tragen, wie die Abbild. zeigt, s. Abb. [R0768], das Wappen der Familie Marpurg, von den 5 zugespitzten tragen 3 ebenfalls die Löwen, die beiden anderen aber das Wappen der Familien

[Leerzeile, wohl als Platzhalter vorgesehen S. E.]

Die abgerundeten zeigen eine merkliche Veränderung in der Form des Löwen.

a. Von dieser Gattung befinden sich 3 unter einander ganz gleiche Schilder vor.

b. ebenfalls 3.

c. Zwei. Eins abgebildet mit merklich verändertem Löwen und eins nicht abgebildet. Dieselbe Form des Schildes mit dem Wappen der Familien.

d. Einmal vorhanden

e. Einmal vorhanden

f. Einmal vorhanden

g. Einmal vorhanden

a., b., f., g. nebst dem Stein mit dem Vogel sind die ursprünglichen, c. ist jünger, d. und e. ebenfalls, sodann ist noch ein großes Wappen im Hofe eingemauert, unter einem Helm 2 Schilder mit dem Wappen Marpurg und

scheint mit c., d. u.[nd] e. in eine Zeit zu ge-

[Leerzeile, wohl als Platzhalter vorgesehen S. E.]

Die abgerundeten zeigen eine merkliche Veränderung in der Form des Löwen.

a. Von dieser Gattung befinden sich 3 unter einander ganz gleiche Schilder vor.

b. ebenfalls 3.

c. Zwei. Eins abgebildet mit merklich verändertem Löwen und eins nicht abgebildet. Dieselbe Form des Schildes mit dem Wappen der Familien.

d. Einmal vorhanden

e. Einmal vorhanden

f. Einmal vorhanden

g. Einmal vorhanden

a., b., f., g. nebst dem Stein mit dem Vogel sind die ursprünglichen, c. ist jünger, d. und e. ebenfalls, sodann ist noch ein großes Wappen im Hofe eingemauert, unter einem Helm 2 Schilder mit dem Wappen Marpurg und

scheint mit c., d. u.[nd] e. in eine Zeit zu ge-

hören, und zwar, wie eine in die Wand eingetiefte Jahreszahl 1590 zeigt, in das Ende des 16. Jahrh. Sämmtliche Wappen sind erhaben in Stein gehauen und mit den entsprechenden Farben bemalt.

Wo die späteren Wappen herstammen, weiß ich nicht, vermuthe aber, daß das Haus im Jahr 1590 eine Reparatur zu bestehen hatte und diese Wappen damals neu gefertigt wurden, wohin sie ihrem Styl nach auch gehören.

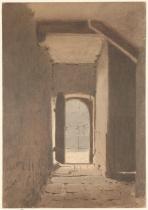

In dem kleinen Gäßchen auf der südlichen Seite des Krimvogels steht noch ein Theil der Original-Mauer des im Jahre 1368 erbauten Thurmes, die an derselben hervortretenden Pfeiler zur Verstärkung der Mauerdicke reichen nicht bis ganz auf den Boden, sondern endigen ungefähr 6 ‘‘ über demselben mit einem äußerst fein profilirten Tragstein, den die Abbild. deutlich zeigt. Auch sind noch mehrere Original Fenster und Luken des alten Thurmes erhalten und auch noch ein Stück eines alten, wahrscheinlich aus der Capelle oder dem Prunksaal herrührenden Fensters.

Es befindet sich in einem Fenster des dritten Stocks im Treppenhause, des nach dem Gäßchen hin gelegenen Theil des Hinterhauses angebracht und von mir zufällig entdeckt, indem ich es aus dem Hofe eines Nachbarhauses von außen erblickte. Es ist höchst dankenswerth, diese wirklich schöne Glasmalerei auf diese Weise erhalten zu sehen, und wäre es zu wünschen, daß dieselbe ein wenig zugänglicher wäre, es haben wenige Leute eine Ahnung ihres Daseyns, s. Abb.

Es stellt die Allianz-Wappen der Familien v. Marpurg und Heringer dar und ist äußerst fein und künstlerisch ausgeführt.

Das Gäßchen, welches dem daranstoßenden Hause als Hof dient (Lit. G.63), ist bei dem Hause Lit. G.64 mit einem hölzernen geschnitzten Thor abgeschlossen.

Was den 1775 vorgenommenen Abbruch

Wo die späteren Wappen herstammen, weiß ich nicht, vermuthe aber, daß das Haus im Jahr 1590 eine Reparatur zu bestehen hatte und diese Wappen damals neu gefertigt wurden, wohin sie ihrem Styl nach auch gehören.

In dem kleinen Gäßchen auf der südlichen Seite des Krimvogels steht noch ein Theil der Original-Mauer des im Jahre 1368 erbauten Thurmes, die an derselben hervortretenden Pfeiler zur Verstärkung der Mauerdicke reichen nicht bis ganz auf den Boden, sondern endigen ungefähr 6 ‘‘ über demselben mit einem äußerst fein profilirten Tragstein, den die Abbild. deutlich zeigt. Auch sind noch mehrere Original Fenster und Luken des alten Thurmes erhalten und auch noch ein Stück eines alten, wahrscheinlich aus der Capelle oder dem Prunksaal herrührenden Fensters.

Es befindet sich in einem Fenster des dritten Stocks im Treppenhause, des nach dem Gäßchen hin gelegenen Theil des Hinterhauses angebracht und von mir zufällig entdeckt, indem ich es aus dem Hofe eines Nachbarhauses von außen erblickte. Es ist höchst dankenswerth, diese wirklich schöne Glasmalerei auf diese Weise erhalten zu sehen, und wäre es zu wünschen, daß dieselbe ein wenig zugänglicher wäre, es haben wenige Leute eine Ahnung ihres Daseyns, s. Abb.

Es stellt die Allianz-Wappen der Familien v. Marpurg und Heringer dar und ist äußerst fein und künstlerisch ausgeführt.

Das Gäßchen, welches dem daranstoßenden Hause als Hof dient (Lit. G.63), ist bei dem Hause Lit. G.64 mit einem hölzernen geschnitzten Thor abgeschlossen.

Was den 1775 vorgenommenen Abbruch

1856

Notizen über

das Haus zum Paradies zu Frankfurt a.M.

Das Haus „Zum Paradies“ gehörte, nach vorhandenen Urkunden ursprünglich dem hiesigen Stift auf dem Frauenberge, Zu den Wygeln genannt, und ward von demselben im Jahr 1340 an Conrad Starkerade um 34 Mark Goldes, an den bekannten Siegfried von Bydenkop verkauft, der sich auch nach seinem Geburtsort, von Marpurg, später nach dem Besitz dieses Hauses Zum Paradies nannte. Derselbe ließ das alte steinerne Haus abreißen und den in der Abbild. gegebenen Neubau aufführen.

Als durch die goldne Bulle das alte Herkommen der Königswahl zu Frankfurt zum Reichsgesetz ward und die Lage unserer Stadt einen Mittelpunkt zur Zusammenkunft der rheinischen Reichsstände darbot, deßhalb auch die Reichs- und Fürstentage hier häufiger wurden, war es besonders den drei geistlichen Kurfürsten von hohem Interesse, zu Frankfurt ein stets bereites Absteigquartier zu haben. Mainz besaß zwar damals noch kein Grundeigenthum dahier, doch standen ihm alle Gebäude der hiesigen Stifte und Klöster als seiner Diocöse unterworfen, stets zu Dienst. Trier

das Haus zum Paradies zu Frankfurt a.M.

Das Haus „Zum Paradies“ gehörte, nach vorhandenen Urkunden ursprünglich dem hiesigen Stift auf dem Frauenberge, Zu den Wygeln genannt, und ward von demselben im Jahr 1340 an Conrad Starkerade um 34 Mark Goldes, an den bekannten Siegfried von Bydenkop verkauft, der sich auch nach seinem Geburtsort, von Marpurg, später nach dem Besitz dieses Hauses Zum Paradies nannte. Derselbe ließ das alte steinerne Haus abreißen und den in der Abbild. gegebenen Neubau aufführen.

Als durch die goldne Bulle das alte Herkommen der Königswahl zu Frankfurt zum Reichsgesetz ward und die Lage unserer Stadt einen Mittelpunkt zur Zusammenkunft der rheinischen Reichsstände darbot, deßhalb auch die Reichs- und Fürstentage hier häufiger wurden, war es besonders den drei geistlichen Kurfürsten von hohem Interesse, zu Frankfurt ein stets bereites Absteigquartier zu haben. Mainz besaß zwar damals noch kein Grundeigenthum dahier, doch standen ihm alle Gebäude der hiesigen Stifte und Klöster als seiner Diocöse unterworfen, stets zu Dienst. Trier

ist am ersten Stock mit einem steinernen Gesims vermittelt, das sich mit seinem Profil in die Mauer verkröpft.

Ueberhaupt sind die beiden Brandmauern alt, sowie die ganze Vorderwand des Hauses auch noch die alte Fensterstellung hat und nur in der Zopfzeit die nöthigen Zusätze erhielt. Der schöne gothische Erker fiel ebenfalls, aber dafür gab man dem Haus ein Portal mit Säulen und Figuren, ein für die damalige Zeit ganz besonderer Schmuck, und ließ es, mit einem geschnörkelten Giebel ausgestattet, die Reise in das 18. Jahrh. antreten. Wenn unsere Zeit etwas daran zu verändern hätte, so würde sie es noch schlechter machen.

Die oben erwähnten Fresken sind von dem Maler Conrad Unsin, wie Hüsgen in seinem Art. Magazin p. 297 angiebt. Er sagt, in dem unteren Saal des Braunfels, folglich haben diese Räume nicht die Bestimmung von Waarenlagern gehabt, auch war das ganze Haus von oben bis unten al fresco bemalt in rothen Sandsteinfarben mit erhabnen Blumen und Fruchtkränzen, von denen ich selbst noch einen Theil gesehen habe, welcher vollkommen erhalten zum Vorschein kam, als man die alten Ladenerker im Erdgeschoß entfernte. Dunkel aus meiner ersten Jugendzeit erinnere ich mich, daß das ganze Haus einen rothen Anstrich hatte und al fresco bemalt war, wovon jene oben erwähnten Bruchstücke ein gutes Bild abgeben.

Ueberhaupt sind die beiden Brandmauern alt, sowie die ganze Vorderwand des Hauses auch noch die alte Fensterstellung hat und nur in der Zopfzeit die nöthigen Zusätze erhielt. Der schöne gothische Erker fiel ebenfalls, aber dafür gab man dem Haus ein Portal mit Säulen und Figuren, ein für die damalige Zeit ganz besonderer Schmuck, und ließ es, mit einem geschnörkelten Giebel ausgestattet, die Reise in das 18. Jahrh. antreten. Wenn unsere Zeit etwas daran zu verändern hätte, so würde sie es noch schlechter machen.

Die oben erwähnten Fresken sind von dem Maler Conrad Unsin, wie Hüsgen in seinem Art. Magazin p. 297 angiebt. Er sagt, in dem unteren Saal des Braunfels, folglich haben diese Räume nicht die Bestimmung von Waarenlagern gehabt, auch war das ganze Haus von oben bis unten al fresco bemalt in rothen Sandsteinfarben mit erhabnen Blumen und Fruchtkränzen, von denen ich selbst noch einen Theil gesehen habe, welcher vollkommen erhalten zum Vorschein kam, als man die alten Ladenerker im Erdgeschoß entfernte. Dunkel aus meiner ersten Jugendzeit erinnere ich mich, daß das ganze Haus einen rothen Anstrich hatte und al fresco bemalt war, wovon jene oben erwähnten Bruchstücke ein gutes Bild abgeben.

Mai 1860

Brannte im Jahr 1719 bis auf den Grund nieder, es gehörte damals einem Steindecker mit Namen Valentin Adam, welcher es auch wahrscheinlich wieder aufbaute. Ueber der Hausthür im Schlußstein beifolgendes Zeichen des Steindeckerhandwerks, s. Ab. [R0990]

16. Oktober 1874

Am 6ten Oct. wurde das ehemalige Pfarrhaus mit den angrenzenden Häusern auf den Abbruch versteigert, welcher auch bereits begonnen hat. Es wurde laut einer an ihm neben der Hausthüre auf einer steinernen Tafel angebrachten Inschrift im Jahr 1635 während des Angriffs der kaiserlichen Truppen auf Sachsenhausen, das von dem General Vitzthum besetzt war, in Brand geschossen und zerstört und erst im Jahr 1646 wieder auferbaut.

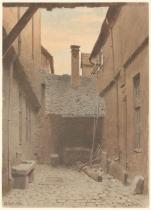

In dem Hofe, der ein sehr malerisches Bild darbietet, steht ein Träger, s.Ab. [RS0075] von Holz, welcher die Jahreszahl 1646 trägt. Ich vermuthe, da er halb in [die] Wand eingebaut ist, daß der untere Raum früher eine offene Halle bildete. Die Aussicht aus den Fenstern der Zimmer nach dem gegenüberliegenden Dom ist prächtig und läßt sich vortrefflich als Bild behandeln. Der Unterbau des Hauses ist von Stein, der obere Stock, nach dem Main zu, von außen mit Brettern und Schindeln beschlagen, was einen eigenthümlichen Eindruck macht. Besondere architektonische Merkwürdigkeiten sind an dem Hause nicht vorhanden, ebensowenig wie an den Nachbarhäusern. Der obenerwähnte hölzerne Träger ist das Einzige, was zu bemerken wäre, und auch er ist höchst einfach.

In dem Hofe, der ein sehr malerisches Bild darbietet, steht ein Träger, s.Ab. [RS0075] von Holz, welcher die Jahreszahl 1646 trägt. Ich vermuthe, da er halb in [die] Wand eingebaut ist, daß der untere Raum früher eine offene Halle bildete. Die Aussicht aus den Fenstern der Zimmer nach dem gegenüberliegenden Dom ist prächtig und läßt sich vortrefflich als Bild behandeln. Der Unterbau des Hauses ist von Stein, der obere Stock, nach dem Main zu, von außen mit Brettern und Schindeln beschlagen, was einen eigenthümlichen Eindruck macht. Besondere architektonische Merkwürdigkeiten sind an dem Hause nicht vorhanden, ebensowenig wie an den Nachbarhäusern. Der obenerwähnte hölzerne Träger ist das Einzige, was zu bemerken wäre, und auch er ist höchst einfach.