Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

meiner Sammlung befinden und zu einer Zeit von mir angefertigt worden sind, in welcher die verschiedenen Gebäude noch vollkommen in bewohnbarem Zustande sich befanden und auch wirklich noch bewohnt wurden. Aus der zuerst genannten Periode, nämlich dem Jahr 1581 - 1586 stammt das Haupthaus mit den beiden Nebengebäuden links im Hofe, unter deren einem ein kleines, mit einem Spitzbogen überdecktes Pförtchen hinaus nach dem Graben führt, sodann der größte Theil der noch sichtbaren Ringmauer, welche theilweise erst später mit Gebäuden überdeckt wurde, sowie auch die Hauptanlage des Thurmes bei der Zugbrücke am Thor. An diesem Thurm sind auch die meisten Veränderungen nachzuweisen, machen wir deßhalb mit ihm den Anfang. Wenn man sich in den ersten Stock desselben verfügt, so gewahrt man, sobald man die Treppe heraufgekommen, links in der Ecke eine mit einem Spitzbogen überdeckte Thüre mit zierlich profilirtem Steinschnitt, die aber nunmehr zugemauert ist und eine Art von Nische bildet. Außen an der Wand des Thurmes ist sie jedoch kaum zu bemerken; es steht kein Gebäude mehr, in das sie hätte führen können und muß dieselbe auch schon seit langer Zeit vermauert seyn, indem der Kalkputz, womit sie nach außen verkleidet ist, kaum von dem daneben liegenden älteren unterschieden werden kann. Wahrscheinlich führte sie auf den Umgang über das früher mehr vorgeschobene Haupteingangsthor oder auch vielleicht in die über demselben gelegene Stube, unter welcher sich die Zugbrücke befunden haben muß, welche erst im Jahr 1828 entfernt wurde, um für schweres Fuhrwerk einen bequemeren Eingang zu gewinnen. Es wurde zu diesem Ende die steinerne Brücke mit einem Bogen bis an den Thurm verlängert und die Oeffnung, welche

ist und nicht wenig dazu beiträgt, den landschaftlichen Reiz zu erhöhen. Von den Fenstern des ersten Stockes der nach Norden und Westen gelegenen Bauten hatte man die unbeschränkteste Aussicht nach dem Taunusgebirg und dem Niddathal sowie auf der Südseite gegen die Stadt und den Odenwald bis zu dem Donnersberge hin.

Links, ehe man an die zu dem Haupteingang führende Brücke gelangt, liegt in einer Vertiefung ein alter Brunnen, dessen Abfluß den Graben füllt, die Rückwand der die Vertiefung umfassenden Mauern ist zinnenartig abgetreppt und trägt in einer Blende etwa 6 Fuß über dem Boden ein altes, leider durch Unwissenheit und Roheit bereits arg zerstörtes Steinbild. Es stellt einen Fuchs dar, welcher eine Laute trägt, umgeben von einem Maulwurf, einer Feldmaus, einer Kröte und sonstigen als dem Feldbau schädlich angesehene Thiere. Nun war aber im Mittelalter eine für Feldfrevel übliche Pönitenz das Tragen einer Laute oder Geige „Geigetragen“, und soll diese Strafe durch das Steinbild veranschaulicht werden, indem die mit dem Fuchs abgebildeten Thiere sich auf die Feldfrevler beziehen. Es war diese Stätte ein sogenanntes Feldgericht. Nächst dem Brunnen läßt die Vertiefung noch Raum für einen steinernen Tisch mit steinernen Sitzen, auf welchen die Richter saßen, während die dem Gericht anwohnenden Leute bequem über die Brustwehr in den Raum hinein sehen konnten. Näheres darüber findet sich in dem vortrefflichen Werk Zöpfl „Rechtsalterthümer“ und verdanke ich dem ausgezeichneten Verfasser dieses Buches nebst so mancher anderen mündlichen Belehrung auch diejenigen über das Feldgericht. Es ist diese noch so klar erkennbare

Links, ehe man an die zu dem Haupteingang führende Brücke gelangt, liegt in einer Vertiefung ein alter Brunnen, dessen Abfluß den Graben füllt, die Rückwand der die Vertiefung umfassenden Mauern ist zinnenartig abgetreppt und trägt in einer Blende etwa 6 Fuß über dem Boden ein altes, leider durch Unwissenheit und Roheit bereits arg zerstörtes Steinbild. Es stellt einen Fuchs dar, welcher eine Laute trägt, umgeben von einem Maulwurf, einer Feldmaus, einer Kröte und sonstigen als dem Feldbau schädlich angesehene Thiere. Nun war aber im Mittelalter eine für Feldfrevel übliche Pönitenz das Tragen einer Laute oder Geige „Geigetragen“, und soll diese Strafe durch das Steinbild veranschaulicht werden, indem die mit dem Fuchs abgebildeten Thiere sich auf die Feldfrevler beziehen. Es war diese Stätte ein sogenanntes Feldgericht. Nächst dem Brunnen läßt die Vertiefung noch Raum für einen steinernen Tisch mit steinernen Sitzen, auf welchen die Richter saßen, während die dem Gericht anwohnenden Leute bequem über die Brustwehr in den Raum hinein sehen konnten. Näheres darüber findet sich in dem vortrefflichen Werk Zöpfl „Rechtsalterthümer“ und verdanke ich dem ausgezeichneten Verfasser dieses Buches nebst so mancher anderen mündlichen Belehrung auch diejenigen über das Feldgericht. Es ist diese noch so klar erkennbare

9. August 1866

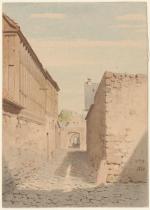

Die Abbildung [R0904] stellt den hinteren Theil der Kühgasse, welcher in die Klingergasse mündet, in dem Zustande, in welchem er sich im Juli 1864 noch befand, vor. Im Hintergrunde erblickt man das schmale Thor, welches in den engen Gang führte, der mit einem Eingang in den ehemaligen großen Bleichgarten, dessen Gebäude über die Mauer hervorragen, führt, und das zugemauerte Thor mit seinen Spitzbogen von rothem Sandstein, sowie das darin nicht im Mittel stehende rundbogige Pförtchen zeigt, dessen Sturz und Gewänder von blauem Stein später eingesetzt sind, s. Große Bleichgarten. Das Dach mit dem Schornstein gehört zu dem Hause „Zum großen Ritter“, Klingergasse 28. B.159.

Die Mauer rechts schließt den Holtzhausischen Platz ein, der zu dem Hause „Zur weißen Katze“ auf der Allerheiligengasse gehört. s. Klingergasse [9], B.162. Links die letzte Thüre ist das Pförtchen, dessen Klingergasse 30 gedacht wird, s.d. und daneben das Thor mit der Jahreszahl 1599. Ich gebe das Bild, weil es eine außerordentlich charakteristische Stelle aus dem alten Frankfurt darstellt, deren es sonst viele gab, und die jetzt immer

Die Mauer rechts schließt den Holtzhausischen Platz ein, der zu dem Hause „Zur weißen Katze“ auf der Allerheiligengasse gehört. s. Klingergasse [9], B.162. Links die letzte Thüre ist das Pförtchen, dessen Klingergasse 30 gedacht wird, s.d. und daneben das Thor mit der Jahreszahl 1599. Ich gebe das Bild, weil es eine außerordentlich charakteristische Stelle aus dem alten Frankfurt darstellt, deren es sonst viele gab, und die jetzt immer

Mai 1862

1784 neben der Hausthüre in Stein gehauen, wurde wahrscheinlich um diese Zeit erbaut.

6. Mai 1879

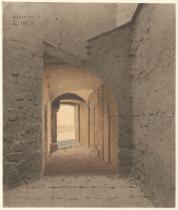

Die Häuser fallen in den Bereich der Zeilverlängerung und sind seit mehreren Wochen städt. Eigenthum und als solches mir zugänglicher wie früher; ich habe den oben bemeldeten Raum genau untersucht und abgebildet, s. Abb. [R1590] und kann nur meine oben ausgesprochene Ansicht aufrecht erhalten. Das Haus ist übrigens eines der ältesten, was die Fensterstellung neben seiner im vorigen Jahrh. erneuerten Hausthüre sowie die Thüre, welche in das Allment führt und welche massiv in Stein mit einem Segmentbogen überdeckt ist, beweist. Solche Localitäten sind hier selten und begreife ich nicht, wie Menschen es darin aushalten können, die einzige Luft von einem nicht ganz 4 Fuß breiten Gäßchen erhaltend, in das nur an den Sonnentagen die Sonne bis auf den Boden dringt und da aller Abgang hineingeworfen wird und sämtliche Spülsteine dahin münden, so kann man sich leicht eine Vorstellung von der daselbst herrschenden Atmosphäre machen. Wie mag das erst früher gewesen seyn?

Aller Wahrscheinlichkeit nach gehören die älteren Theile

Aller Wahrscheinlichkeit nach gehören die älteren Theile

24. Juni 1856

Ein noch ganz vollkommen erhaltenes Exemplar eines Hauses aus dem Ende des 17. Jahrh., von welchem nur das Vorderhaus eine Ausnahme macht, das im Anfange des vorigen Jahrhunderts neu aufgebaut wurde. Der Hof ist theilweise mit offenen Holzgallerien umzogen und sind die Räume zwischen den Trägern mit Gerähmsen verschlossen, die hin und her geschoben werden können und in dieser Vollkommenheit dahier nicht mehr vorhanden sind. Die runden Scheiben in den Fenstern, der alte Brunnentrog mit seiner auf einem Wappenschild angebrachten Hausmarke, der charakteristische dunkle Anstrich des Holz- und Gitterwerks machen nebst dem alten im Hofe liegenden Pflaster ein so harmonisches Bild der längst vergangenen Jahrhunderte aus, daß es schwer seyn dürfte, einen noch fehlenden Zug zu entdecken. Unter der Gallerie des ersten Stocks befindet sich eine Thüre mit steinerner Einfassung und darüber auf einem ovalen Schilde die Inschrift eingehauen:

Jesu galea salutis meae est. 1693.

An der Ecke der Brandmauer oben rechts findet sich eine eingemauerte Bombe, über welche Lersner in seiner Chronik I., p. 384 berichtet. Am 21. Juli 1552 bei der Belagerung der Stadt durch Moritz von Sachsen schlug eine Bombe das Dach ein und blieb auf der Treppe liegen.

Jesu galea salutis meae est. 1693.

An der Ecke der Brandmauer oben rechts findet sich eine eingemauerte Bombe, über welche Lersner in seiner Chronik I., p. 384 berichtet. Am 21. Juli 1552 bei der Belagerung der Stadt durch Moritz von Sachsen schlug eine Bombe das Dach ein und blieb auf der Treppe liegen.

mit dem frühen Abend geschlossenen Festungsthore gestatteten abendliche Erholungsspaziergänge im Freien nicht; ein Gang vor die Stadt war immer schon eine Art von Unternehmen, am Tage also schon schwer ausführbar, viel weniger des Abends; der Beruf aber bannte die gewissenhaften Bewohner des Tags über in die Geschäftsräume und in die, wenngleich behaglich eingerichteten, doch dabei meistens dunklen Stuben; das Bedürfniß nach Licht und Luft suchte und fand den vortrefflichen Ausweg in der Anlegung von Thürmchen und sogenannten Altanen, welche wir in Massen auf den Häusern unserer Stadt angebracht finden. Man steigt aus den dunkelsten Räumen in den engsten Gassen aufwärts auf das Dach des Hauses in ein Thürmchen oder in ein zwischen Brandmauern und Schornsteinen künstlich geschaffenes kleines Gärtchen, von dem man über die Stadt weg in‘s Freie sieht und auf diese Weise den Genuß hat, den ein Spaziergang gewährt.

Ein merkwürdiges Beispiel dieser Art ist das Haus zur goldenen Waage am Eck der Höllgasse, s.d. und somit auch das hier in Rede stehende Thürmchen. Die in demselben sich aufwindende Treppe ist von Stein bis zum Dach des Hauses, allsdann wird sie durch eine Holztreppe vertreten, die zu dem obersten Geschoß führt, es ist ein sechseckigter Raum mit einer gewölbartig geschlossenen Holzdecke, in einer von den sechs Seiten ist die Thüre

Ein merkwürdiges Beispiel dieser Art ist das Haus zur goldenen Waage am Eck der Höllgasse, s.d. und somit auch das hier in Rede stehende Thürmchen. Die in demselben sich aufwindende Treppe ist von Stein bis zum Dach des Hauses, allsdann wird sie durch eine Holztreppe vertreten, die zu dem obersten Geschoß führt, es ist ein sechseckigter Raum mit einer gewölbartig geschlossenen Holzdecke, in einer von den sechs Seiten ist die Thüre

29. Juni 1863

Der Unterbau des Hauses ist in Holz ausgeführt und reicht wahrscheinlich in das 16. Jahrh. hinauf. Zwei Thüren bilden das Erdgeschoß, die außerordentlich fein gezeichneten Bogen tragen in der bekannten Form mit abgesetzten und abgerundeten Ecken, die Kanten abgefaast. Sodann wurden die Träger unter dem Ueberhang des 1. Stocks durch zwei geschnitzte Knaggen gebildet, welche vortrefflich und schön in Anlage und Ausführung sind und von denen nur zu beklagen ist, daß sie, der Dunkelheit wegen, in der sie stehen, nicht gesehen werden können. Im Unterbau ist dieses Haus eines der reinsten, allein im Oberbau im vorigen Jahrh. stark verändert.

In einem Zimmer des ersten Stocks der abgebildete Stein, welcher als Träger eines Durchzugsbalkens angebracht ist, s. Abb.

In einem Zimmer des ersten Stocks der abgebildete Stein, welcher als Träger eines Durchzugsbalkens angebracht ist, s. Abb.

3. Mai 1870

Ueber dem Hauptportale der Kirche, d.h. über dem Bogen, welcher zu dem Hauptportale führt, ist in einer Nische eine Maria mit dem Leichnam Christi auf dem Schoße angebracht. Das Bild ist in Stein gehauen und trägt die Wappen der Familie Hohenhaus und Brun zum Brunfels. Unter demselben befindet sich eine Platte von Stein und an deren oberem Rande das Wappen der Familie Holzheim mit einer Inschrift, deren Lesung lange Zeit meinen Anstrengungen spottete, weil sie gar zu flach gehauen und im Laufe der Zeit zu oft mit Oelfarbe überstrichen und damit beinahe ganz ausgefüllt war. Nun aber bei einem abermaligen Neuanstrich wurde mir heute die Gelegenheit, auf der Leiter eines Weisbinders die Höhe zu ersteigen und den Inhalt der S Schrift genau abzuschreiben. Sie lautet:

Superius renovat. de novo post inferius

Anno. Do. M.D.L.XXII. 1765. R. 1818

Superius renovat. de novo post inferius

Anno. Do. M.D.L.XXII. 1765. R. 1818

8. September 1874

Im Laufe des Sommers wurde die Steinsculptur über dem Portal renovirt und ein Glasdach darüber gelegt, so daß es von nun an vor dem Einschlagen des Wetters geschützt ist.

![Liebfrauenkirche, Innenansicht [zum Hochaltar]](https://reiffenstein-sammlung-frankfurt.de/sites/default/files/styles/segmentteaser/public/reiffenstein/images/R1594_1.jpg?itok=fHOMKsWg)