Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Ende

13. März 1882

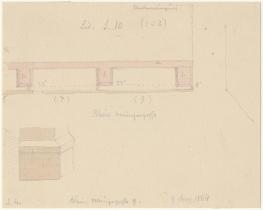

Ein Haus, dessen äußeres Aussehen Spuren großer und tiefeinschneidender Veränderungen trägt. Ueberreste sind die noch wohlerhaltenen Tragsteine unter dem Ueberhang der ersten Stocks, welche aus dem Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrh. stammen und geschmackvolle Ornamente tragen. An einem derselben befindet sich eine Brezel und zwei Wecken ausgehauen, was auf die Erbauung durch einen Bäcker deutet.

16. Juni 1873

Das im hintersten Winkel des Hofes links hereinspringende Eck gehört zu dem Gold. Löwen und trägt in dem Gewand der Thüre und dem darüber befindlichen vergitterten Fenster ältere Spuren zur Schau. Die Thüre ist, wie es scheint, seit langer Zeit außer Gebrauch und samt dem darüber befindlichen Gitter mit Spinnweben und Staub eingewebt. Den alterthümlichen abgeschlossenen Charakter, den der Hof früher besaß, hat er seit längerer Zeit verloren, namentlich auch durch die Entfernung des Ziehbrunnens sammt seinem Zubehör. Gegen Ende des Jahres 1884 wurde derselbe abgebrochen und damit der ganze Eindruck verwischt.

14. Juni 1884

Das Vorderhaus mit steinernem Unterbau stammt aus dem Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrh. Das Hinterhaus ist jedoch viel älter, was eine in sein unterstes, nur einen einzigen Raum bildendes Stockwerek führende, mit einem Spitzbogen überdeckte Thüre bekundet, welche gleich den steinernen Fenstereinfassungen auf eine viel frühere Zeit hinweisen. Das Haus wird schon im Jahr 1304 od. [130]7 bei Böhmer Cod. 363 als bestehend erwähnt. Batton gedenkt seiner nur beiläufig und als mit dem Nebenhause zur Waage vereinigt, gegenwärtig sind die beiden Häuser getrennt, jedoch findet sich im Keller eine vermauerte Thüre, welche in den Keller des ebenerwähnten Hauses führte. Oben an einer Brandmauer des Vorderhauses soll sich ein Stein mit der eingehauenen Jahreszahl 1679 befinden, wie mir Herr Cronau, der jetzige Miether sagte.

Die Abb. [R1623] zeigt den obenerwähnten Raum, dessen Fenster in ein hinter dem Hause herziehendes, zur Wage gehöriges Höfchen münden. Sie sind stark vergittert, wie auch ein kleines Luftloch neben der Eingangsthüre und giebt überhaupt

Die Abb. [R1623] zeigt den obenerwähnten Raum, dessen Fenster in ein hinter dem Hause herziehendes, zur Wage gehöriges Höfchen münden. Sie sind stark vergittert, wie auch ein kleines Luftloch neben der Eingangsthüre und giebt überhaupt

31. August 1881

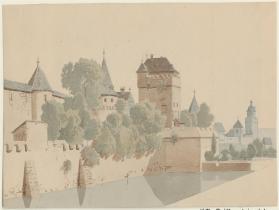

Der Bau ist bereits im Parterrestock aufgeführt und wird wahrscheinlich auch das alte spitzbogige schöne Thor fallen, was der ganzen Gegend ein anderes Aussehen verleihen wird. Dieses Thor mit der ihm zunächst liegenden Mauer ist eines der malerischsten Objekte dahier, s. Abb. [R0289] Es war der Eingang zu dem ehemaligen von Völker‘schen Garten und stammt seiner reinen Form nach wahrscheinlich aus dem Ende des 14. Jahrh.

s. Batton V. 316

s. Batton V. 316

23. April 1882

Ein Theil der Mauer, in welcher das Thor sich befindet, ist bereits niedergelegt, das Thor steht noch, wird aber nicht mehr lange seinen Platz behaupten können. Es war eine der malerischsten Stellen in der ganzen Stadt und mit seinem Verschwinden, das natürlich noch eine Menge Veränderungen nach sich zieht, wird dieser Theil der Judenmauer ein ganz anderes Aussehen gewinnen.

Am Ende der Mauer, dem rothen Thore gegenüber, befand sich eine kleine Pforte, welche mit Steinen jetzt zugesetzt ist, sie ist noch ganz deutlich zu erkennen und liegt ziemlich nah an dem kleinen Hause B.29. [Leerstelle] An dieser Stelle liegen auf der inneren Seite die Steine der bei dem Brande von 1711 zu Grund gegangenen Synagoge, welche hierhergeschafft wurden

Am Ende der Mauer, dem rothen Thore gegenüber, befand sich eine kleine Pforte, welche mit Steinen jetzt zugesetzt ist, sie ist noch ganz deutlich zu erkennen und liegt ziemlich nah an dem kleinen Hause B.29. [Leerstelle] An dieser Stelle liegen auf der inneren Seite die Steine der bei dem Brande von 1711 zu Grund gegangenen Synagoge, welche hierhergeschafft wurden

Buchstabe O

[kein Datum]

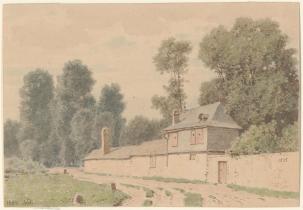

Die Abbildung [RS0227] ist nach einer von mir im Jahr 1835 nach der Natur aufgenommenen Zeichnung hergestellt, es war ein Häuschen, in welchem eine Wascherei betrieben wurde und giebt ein anschauliches Bild von der Einfachheit der damaligen Einrichtungen. Es befand sich nicht weit von der sogenannten Seufzerallee, ungefähr hundert Schritte vor dem von Adlerflycht‘schen Hofe.

Die Gegend war damals wenig besucht bis zu dem Zeitpunkte der Verlegung des Friedhofes, von da ab wurden die Wege mehr und mehr begangen, der einfache Charakter aber blieb ihr noch lange Zeit, bis in den Anfang 50ger Jahre hinein die Speculation sich diese Gegend zu bebauen anfing. Soviel ich mich erinnern kann, wurde das Häuschen sammt Anbauten und Bleichgarten gegen das Ende 40[er] Jahre entfernt.

Alle Gartenhäuser im Weichbild der Stadt trugen diesen Charakter und stammen meistens aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrh. Nach und nach verschwinden sie jedoch alle und ist nur noch hie und da eines vorhanden.

s. Stalburger Oede, B. 10, p. 323.

Die Gegend war damals wenig besucht bis zu dem Zeitpunkte der Verlegung des Friedhofes, von da ab wurden die Wege mehr und mehr begangen, der einfache Charakter aber blieb ihr noch lange Zeit, bis in den Anfang 50ger Jahre hinein die Speculation sich diese Gegend zu bebauen anfing. Soviel ich mich erinnern kann, wurde das Häuschen sammt Anbauten und Bleichgarten gegen das Ende 40[er] Jahre entfernt.

Alle Gartenhäuser im Weichbild der Stadt trugen diesen Charakter und stammen meistens aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrh. Nach und nach verschwinden sie jedoch alle und ist nur noch hie und da eines vorhanden.

s. Stalburger Oede, B. 10, p. 323.

[kein Datum]

[Aufgeklebter Zeitungsausschnitt S. E.]

Conversationsblatt No. 140, 1858

„(Eingesandt)

Zur Berichtigung und Ergänzung des in Nr. 135 des Frankfurter Konversationsblattes erschienenen, den Ankauf des ehemaligen Schneidwall auf Abbruch am Ende besprechenden Schlußaufsatzes „Vom Anbau und den verschiedenen Erweiterungen der Stadt Frankfurt a. M.“ wird verehrliche Redaction gebeten, das Nachstehende in ihre Spalten aufzunehmen.

Die dort erwähnten vier Frankfurter Bürger, welche sich ein bleibendes Andenken um die Anlage des Untermainquai durch Ankauf des Schneidwalls (vom Weinmarkt bis an die Ecke der Neuen Mainzerstraße), in Folge Kaufvertrages vom 1. April 1818 mit hiesiger Stadt, erwarben, sind die Herren Simon Moritz v. Bethmann, Matthias Bernard, Georg Brentano Laroche und Stadtbaumeister Friedrich Christian Heß.

Dieselben haben neben Zahlung des in dem fraglichen Aufsatze erwähnten Kaufpreises* Nivellement des Schneidwalls und angrenzenden Terrains bis zum Untermainthor, Anlage einer 60‘ breiten Straße (Untermainquai), Führung der Neuen Mainzerstraße auf dieselbe, Errichtung des Weinmarkts- und Untermainthores nebst Wachthaus, überdies die Aufführung der Ufermauer mit Geländer längs dem Untermainquai und die Anlage des Kanals unter dem Wachthaus zur Ableitung des städtischen Grabens übernommen, außerdem aber die Stadt an der Hälfte des aus dem Verkauf der anzulegenden Bauplätze erzielt werdenden Gewinnstes, nach Abzug des aufgewandten Baucapitals und 5 Procent Zinsen hiervon, betheiligt.

Hiergegen verpflichtete sich die Stadt laut Art. 9 des Vertrags „daß außer einem neuen höchstens 15 Schuh hohen Wachthaus auf der vor dem Quai liegenden Insel weder Gebäulichkeiten noch selbsten hohe Bäume gesetzt, auch die sich bereits darauf befindenden Bäume soweit abgeworfen werden.“

Grade das besondere Interesse, welches der Herr Verfasser des in Rede stehenden Aufsatzes, bezüglich der neuen Anlage am alten Winterhafen, als Grund eines näheren Eingehens auf den Kaufvertrag hervorhebt, rechtfertigt eine möglichst vollständige Mittheilung der durch denselben bezüglich der Insel am Untermainquai hiesiger Stadt erwachsenen Rechte und Pflichten. Vertragsmäßig darf hiernach eine Bebauung der Insel, mit Ausnahme eines höchstens 15 Schuh hohen Wachthauses, gar nicht und nur eine Bepflanzung derselben bis zu 15 Fuß Höhe stattfinden.

[*Hinter dem Wort „Kaufpreis“ im 3. Absatz ein Beistifteintrag: 33.000 f. S. E.]

Conversationsblatt No. 140, 1858

„(Eingesandt)

Zur Berichtigung und Ergänzung des in Nr. 135 des Frankfurter Konversationsblattes erschienenen, den Ankauf des ehemaligen Schneidwall auf Abbruch am Ende besprechenden Schlußaufsatzes „Vom Anbau und den verschiedenen Erweiterungen der Stadt Frankfurt a. M.“ wird verehrliche Redaction gebeten, das Nachstehende in ihre Spalten aufzunehmen.

Die dort erwähnten vier Frankfurter Bürger, welche sich ein bleibendes Andenken um die Anlage des Untermainquai durch Ankauf des Schneidwalls (vom Weinmarkt bis an die Ecke der Neuen Mainzerstraße), in Folge Kaufvertrages vom 1. April 1818 mit hiesiger Stadt, erwarben, sind die Herren Simon Moritz v. Bethmann, Matthias Bernard, Georg Brentano Laroche und Stadtbaumeister Friedrich Christian Heß.

Dieselben haben neben Zahlung des in dem fraglichen Aufsatze erwähnten Kaufpreises* Nivellement des Schneidwalls und angrenzenden Terrains bis zum Untermainthor, Anlage einer 60‘ breiten Straße (Untermainquai), Führung der Neuen Mainzerstraße auf dieselbe, Errichtung des Weinmarkts- und Untermainthores nebst Wachthaus, überdies die Aufführung der Ufermauer mit Geländer längs dem Untermainquai und die Anlage des Kanals unter dem Wachthaus zur Ableitung des städtischen Grabens übernommen, außerdem aber die Stadt an der Hälfte des aus dem Verkauf der anzulegenden Bauplätze erzielt werdenden Gewinnstes, nach Abzug des aufgewandten Baucapitals und 5 Procent Zinsen hiervon, betheiligt.

Hiergegen verpflichtete sich die Stadt laut Art. 9 des Vertrags „daß außer einem neuen höchstens 15 Schuh hohen Wachthaus auf der vor dem Quai liegenden Insel weder Gebäulichkeiten noch selbsten hohe Bäume gesetzt, auch die sich bereits darauf befindenden Bäume soweit abgeworfen werden.“

Grade das besondere Interesse, welches der Herr Verfasser des in Rede stehenden Aufsatzes, bezüglich der neuen Anlage am alten Winterhafen, als Grund eines näheren Eingehens auf den Kaufvertrag hervorhebt, rechtfertigt eine möglichst vollständige Mittheilung der durch denselben bezüglich der Insel am Untermainquai hiesiger Stadt erwachsenen Rechte und Pflichten. Vertragsmäßig darf hiernach eine Bebauung der Insel, mit Ausnahme eines höchstens 15 Schuh hohen Wachthauses, gar nicht und nur eine Bepflanzung derselben bis zu 15 Fuß Höhe stattfinden.

[*Hinter dem Wort „Kaufpreis“ im 3. Absatz ein Beistifteintrag: 33.000 f. S. E.]

auf dem großen Kornmarkt, vor dem Hause K.147. (8 neu) mit einem Atlanten, welcher die Weltkugel trug, auf seinem Pumpenstock; es war ein ganz vortreffliches Bildwerk von Datzerat, zumal die schon von weither sichtbare vergoldete Weltkugel eine äußerst imposante Wirkung hervorbrachte.

Meines Weissens nach wurde er gegen Ende der 30ger Jahre entfernt, von Herrn Rath Beil erworben und auf der Günthersburg bei Bornheim aufgestellt, allwo er sich noch befindet.

Meines Weissens nach wurde er gegen Ende der 30ger Jahre entfernt, von Herrn Rath Beil erworben und auf der Günthersburg bei Bornheim aufgestellt, allwo er sich noch befindet.

hatte noch das alte steinerne Ziehbrunnengestell, in das später eine Pumpe hineingestellt worden war, vollständig erhalten bis es gegen Ende des Jahres 1884 entfernt wurde. Näheres bei meiner Beschreibung des Hainerhofes.

Batton III.158.

Batton III.158.

Die Linden sind nach und nach abgängig geworden und auf ein unscheinbares Gebüsch eingeschrumpft, der Brunnen wurde überwölbt und mit Erde bedeckt, so daß er anheute kaum noch sichtbar ist und die ganze Herrlichkeit ihr Ende gefunden hat.

![Höllgasse Nr. 11, M.197, Werkstatt im Erdgeschoß [Töpfer?]](https://reiffenstein-sammlung-frankfurt.de/sites/default/files/styles/segmentteaser/public/reiffenstein/images/R1623_1.jpg?itok=qkuFw_oW)