Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

Johann Christoph Ruppel im folgenden Jahre wieder aufgebaut. Der Neubau ist mit weit weniger Sorgfalt wie die übrigen Häuser ausgeführt, wahrscheinlich, weil es in dem sehr engen Gäßchen stand und seine Besitzer vielleicht unbemittelte Leute waren.

Zu meiner Jugendzeit wurde es von einer Familie Rosenkranz bewohnt, der es auch gehörte und welche das Steindeckerhandwerk betrieb. Der Steindecker Rosenkranz stammte aus Weilburg und hatte drei Söhne und eine Tochter, der älteste Sohn war der als ein verdienter Landschaftsmaler hier bekannte Karl Heinrich, er war 1802 geboren, ein tüchtiger Künstler und liebenswürdiger, offener und gerader Charakter. Ich lernte ihn erst in späteren Jahren kennen und schätzte ihn sehr, umso mehr mußte ich es beklagen während meines Aufenthaltes in Venedig im Jahr 1851 zu erfahren, daß er sich erschossen hätte. Die unselige That, zu welcher ihn, wie es scheint, überhandnehmende Sorgen, vielleicht auch seine zweite Ehe getrieben, vollführte er von der kleinen Brücke unter den zwei alten Weidenbäumen am Anfang der Bornheimer Heide am Eck mit der Friedberger Landstraße (Sogenannte Hundsweide). Sein zweiter Bruder, der das Handwerk des Vaters betrieb, endete durch einen unglücklichen Sturz vom Dache sein Leben, der dritte Bruder, ein Tapezierer wurde am 18. Sept. 1848 hinter der Schlimmmauer,

Zu meiner Jugendzeit wurde es von einer Familie Rosenkranz bewohnt, der es auch gehörte und welche das Steindeckerhandwerk betrieb. Der Steindecker Rosenkranz stammte aus Weilburg und hatte drei Söhne und eine Tochter, der älteste Sohn war der als ein verdienter Landschaftsmaler hier bekannte Karl Heinrich, er war 1802 geboren, ein tüchtiger Künstler und liebenswürdiger, offener und gerader Charakter. Ich lernte ihn erst in späteren Jahren kennen und schätzte ihn sehr, umso mehr mußte ich es beklagen während meines Aufenthaltes in Venedig im Jahr 1851 zu erfahren, daß er sich erschossen hätte. Die unselige That, zu welcher ihn, wie es scheint, überhandnehmende Sorgen, vielleicht auch seine zweite Ehe getrieben, vollführte er von der kleinen Brücke unter den zwei alten Weidenbäumen am Anfang der Bornheimer Heide am Eck mit der Friedberger Landstraße (Sogenannte Hundsweide). Sein zweiter Bruder, der das Handwerk des Vaters betrieb, endete durch einen unglücklichen Sturz vom Dache sein Leben, der dritte Bruder, ein Tapezierer wurde am 18. Sept. 1848 hinter der Schlimmmauer,

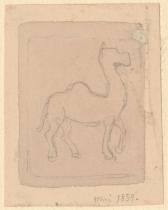

Mai 1859

An einem Tragstein unter dem ersten Stock, wie beifolgende Abbildung [R0977] zeigt, ein Kameel. Das Haus brannte 1719 bis auf den Grund nieder, und der Stein ist wahrscheinlich bei dem Wiederaufbau gemacht. Die Darstellung ist sehr roh. Gehörte vor dem Brande

Mai 1859

Ueber der Hausthür über einem Wappen ein halber geflügelter Löwe, welcher ein Fähnchen an einer Turnierlanze hält. Das Wappen selbst ist leider durch die darauf gelegte Hausnummer verdeckt. Das Haus brannte 1719 bis auf den Grund nieder. Der Stein ist also wahrscheinlich um jene Zeit entstanden. Es gehörte vor dem Brande der Wittwe des Pastetenbäckers

neu aufgebaut, wie dieß eine Wetterfahne auf dem Giebel bekundet. Sie trägt die Buchstaben J. N. G., s. Ab., 1721.

An dem Einfahrtsthor befinden sich 2 ovale schiefstehend gegeneinandergerichtete Oeffnungen, welche mit zierlichen Eisengittern verwehrt sind. s. Ab.

Im Hofe an der hinteren Seite des Hauses in der Töngesgasse hat es einen massiven thurmartigen Bau, wahrscheinlich Treppenhaus, welcher oben ein flaches Dach hat, das mit einer steinernen Ballustrade umgeben, eine Art Gärtchen oder sogenannte Altane bildet. Siehe hängende Gärten und Altanen.

An dem Einfahrtsthor befinden sich 2 ovale schiefstehend gegeneinandergerichtete Oeffnungen, welche mit zierlichen Eisengittern verwehrt sind. s. Ab.

Im Hofe an der hinteren Seite des Hauses in der Töngesgasse hat es einen massiven thurmartigen Bau, wahrscheinlich Treppenhaus, welcher oben ein flaches Dach hat, das mit einer steinernen Ballustrade umgeben, eine Art Gärtchen oder sogenannte Altane bildet. Siehe hängende Gärten und Altanen.

Das Haus, welches einen ziemlich geräumigen Hof hatte, mit einer unter einem Schoppen durchführenden Ausfahrt nach der Kornblumengasse, die damit abgeschlossen wurde, bestand aus zwei Häusern, die einen gemeinschaftlichen Hof hatten, sonst aber in allem Uebrigen gänzlich getrennt waren. No. 129 war das nach der Schnurgasse hin liegende und No. 128 das nach der Töngesgasse liegende. Vor dem Brande von 1719 waren es vier Häuser, welche sämmtlich dem Liebfrauenstift angehörten und durch das Feuer bis auf den Grund zerstört wurden. Bei dem Wiederaufbau im Jahr 1721, welche Jahreszahl über der Hausthür eingehauen ist, verwandelte man die Stätte der nach der Kornblumengasse hin gelegenen beiden Häuser in einen Hof, der durch eine Mauer von dem darangrenzenden großen Hofe und früheren Garten der ehemaligen Sängerei des Liebfrauenstiftes getrennt war; in dieser Mauer befand sich eine Thüre, durch welche man im Nothfalle in jenen Hof, der zu der Zeit, wo ich ihn kannte, einer Familie Heitefuss gehörte, gelangen konnte. Noch eine zweite Thüre führte in das Höfchen des Nachbarhauses G.127, (25), auch hatte es seinen Ablauf durch jenes Haus, was durch eine, mit einem Gitter verschlossene Oeffnung geschah und der Gegenstand steten Streites war. Vor dieser letztgenannten Thüre befand sich im Hofe auch noch ein Brunnen mit einer Steinplatte bedeckt und zu meiner Zeit außer Gebrauch. Die Fenster des Nachbarhauses 25, welche in den Hof sahen, waren stark vergittert, und über die Mauer, welche das

24. Juni 1874

Massiver Unterbau. Ueber der Hausthür auf einem Wappenschilde ein Steindeckerhammer ausgehauen, es besitzt ein kleines Höfchen und stößt mit seinem Hinterhause in die Kornblumengasse, wurde bei dem Brande von 1719 bis auf den Grund zerstört und gehörte vorher einem Steindecker Namens N. N. Assfeldt.

Vor dem Hause befindet sich der Brunnen, der früher einen großen steinernen Trog hatte, welcher aber schon seit Jahren, um Raum zu gewinnen, weggenommen wurde. Besonders architektonisch Merkwürdiges bietet das Haus nicht, der hintere Theil des Vorderhauses bildet nach dem Höfchen zu eine Art offener Halle, indem er hohl auf Balken steht. So lange es mir denkt, gehört es der Familie Beck, die darin das Weißbinderhandwerk treibt. Mit meine liebsten Jugenderinnerungen spielen sich hier ab, indem ich mit den Söhnen des Hauses, Georg und Gottfried Beck eng befreundet, viele Zeit darin verbrachte. Der ältere der beiden Brüder, der ehemalige Verfasser mehrerer mit Glück und Erfolg aufgeführter Lustspiele, war der Hauptunternehmer eines kleinen Theaters, das in einer Mansarde des Hauses im dritten Stock aufgeschlagen war. Sonntags Abends im Winter fanden die Vorstellungen statt, Graf Benjowsky, Fridolin oder der Gang nach dem Eisenhammer, Der Hahnausflug u.s.w. wurden aufgeführt, Stücke, in welchen der jüngere Bruder Gottfried mitunter auch erfolgreiche Rollen übernommen hatte. Das Publikum saß in der Küche und auf der Treppe und schaute durch die offene Stubenthüre, welche Proscenium bildete, zu. Die Darsteller, meistens hochgewachsene schlanke Jungen, ragten mit der oberen Hälfte des Kopfes in die Soffitten, was aber der Sache durchaus keinen Eintrag that. Wir beide, Gottfried und ich, die wir an den Zurüstungen mithelfen durften, waren deßhalb der Gegenstand steten Neides der ganzen nachbarlichen Jugend und thaten uns nicht wenig darauf zu Gute, manchmal vor der Vorstellung schon theilweise mit irgend einem Stück der Garderobe bekleidet, mit wichtiger und geschäftlicher Miene in der Nachbarschaft irgend etwas zu holen. Es waren äußerst harmlose Freuden, die seitdem in solcher Reinheit nicht wiedergekehrt sind und nur in einem kindlichen Gemüthe Wurzeln schlagen können.

und Lichterhandel trieb. Mit ihrem Sohn Justus war ich eng befreundet und spielte derselbe in meinem Jugendleben eine ziemlich bedeutende Rolle; er war viel älter als ich, trieb sich aber auch mit großer Freude auf dem Felde der Kunst, wenn auch ohne Erfolg, herum und hatte im Umgang etwas ungemein anregendes und gewinnendes.

Er merkte vielfach in mir die Freude an geschichtlichen Studien und war noch ein lebender Zeuge der ersten Schritte, die ich in dem Gebiete der ausübenden Kunst unternahm. Vor allem natürlich interessierte uns die Geschichte der Vaterstadt am meisten, und die Versuche, sich die Straßen unserer Stadt im Zustande des Mittelalters zu denken und bildlich darzustellen, legten den ersten Stein zu meiner später in das Werk gesetzten Sammlung Frankfurter Bilder. Leider ist er längstens in das ewige Reich vorausgeeilt und hat meine Bestrebungen und Erfolge auf diesem Felde nicht mehr erlebt. Das Andenken an ihn wird aber nie in mir erlöschen.

Vor dem Fenster des Lädchens im Erdgeschoß befand sich ein sogenanntes Gerähmse, um darin Seife zur Schau auszustellen, es bestand aus einem stark vorspringendem Sockel von gleicher Breite mit dem Fenster, dessen Oberfläche mit der Fensterbank in einer Ebene lag. Um diese Oberfläche war ein Rand von Holzrahmen, ungefähr anderthalb Fuß hoch gestellt, welche mit Drahtgeflecht ausgefüllt waren. Man konnte darin bequem sitzen, indem man die Fensterbrüstung als Sitz benutzte und die Füße nach innen herunterstellte. Manche Plauderstunde wurde darin gehalten und that es mir in der Seele weh, als nach seinem und seiner Mutter Absterben dieses charakteristische Merkmal hinweggenommen wurde indem das Haus in andere Hände überging. Eines äußerst komischen Vorfalles muß ich noch erwähnen, der sich vor diesem Hause im Jahr 1837 abspielte. Im

Er merkte vielfach in mir die Freude an geschichtlichen Studien und war noch ein lebender Zeuge der ersten Schritte, die ich in dem Gebiete der ausübenden Kunst unternahm. Vor allem natürlich interessierte uns die Geschichte der Vaterstadt am meisten, und die Versuche, sich die Straßen unserer Stadt im Zustande des Mittelalters zu denken und bildlich darzustellen, legten den ersten Stein zu meiner später in das Werk gesetzten Sammlung Frankfurter Bilder. Leider ist er längstens in das ewige Reich vorausgeeilt und hat meine Bestrebungen und Erfolge auf diesem Felde nicht mehr erlebt. Das Andenken an ihn wird aber nie in mir erlöschen.

Vor dem Fenster des Lädchens im Erdgeschoß befand sich ein sogenanntes Gerähmse, um darin Seife zur Schau auszustellen, es bestand aus einem stark vorspringendem Sockel von gleicher Breite mit dem Fenster, dessen Oberfläche mit der Fensterbank in einer Ebene lag. Um diese Oberfläche war ein Rand von Holzrahmen, ungefähr anderthalb Fuß hoch gestellt, welche mit Drahtgeflecht ausgefüllt waren. Man konnte darin bequem sitzen, indem man die Fensterbrüstung als Sitz benutzte und die Füße nach innen herunterstellte. Manche Plauderstunde wurde darin gehalten und that es mir in der Seele weh, als nach seinem und seiner Mutter Absterben dieses charakteristische Merkmal hinweggenommen wurde indem das Haus in andere Hände überging. Eines äußerst komischen Vorfalles muß ich noch erwähnen, der sich vor diesem Hause im Jahr 1837 abspielte. Im

Band 6 - Buchstaben H I J

Buchstabe H

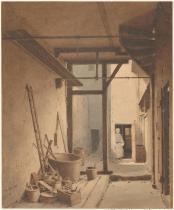

4. Juni 1862

Wenn dieses Bild auch scheinbar sonst nichts Bedeutendes aufzuweisen hat, so giebt es doch einen genauen Einblick in die damaligen einfachen und bescheidenen Gartenanlagen. Ich erinnere mich noch recht gut, daß die meisten Gärten vor der Stadt dieses Aussehen hatten. Die steinerne Thüre links bildet den Eingang, in ihrem Sturz finden wir die Buchstaben F. G. 1725 eingehauen. Friedrich Georg Goethe, Schneidergeselle, der Sohn eines Hufschmiedes, getauft 1658 zu Artern in Thüringen, copulirt 18. April 1687 in erster Ehe mit Frau Lutz Schneiders Wittwe; dieselbe starb 1700, in zweiter Ehe 1705 mit Frau Cornelia Schellhorn, Wittwe, Besitzerin des Gasthofes zum Weidenhof. Er starb 13. Feb. 1730, seine hinterlassene Wittwe 26. März 1754; von ihm rührt diese Inschrift her. Die zweite Wittwe ist die Großmutter, deren Goethe erwähnt als einer alten, stets weiß und reinlich gekleideten Frau. Wie das Bild es zeigt, so bestand die ganze Gegend noch bis vor wenigen Jahren, auch hat es, so lange mir denkt, niemals anders ausgesehen, mein Gedächtnis führt mich in meine Knabenzeit zurück, in welcher ich mit den Söhnen des damaligen Besitzers des Gartens (Wildprethändler Enders)

27. Juni 1853

Dieses Haus wurde im Jahr 1804 von Herrn Rittershaus neu durch den Architekten Salin erbaut. Bei dem Abbruch des alten Hauses, das früher ein vorstehendes Eck gewesen, wie dieß auf der Abbildung der Domdechanei zu sehen ist, s.d. fand man unter einer Steinplatte des Fußbodens eine Anzahl Ducaten von Frankfurter Gepräge, welche die Jahreszahl 1634 trugen. Der größte Theil derselben wurde von den Arbeitern entwendet, und nur ungefähr 20 gelangten in die Hände des Hauseigenthümers, Herrn Rittershausens, dessen Familie noch mehrere davon gegenwärtig verwahrt, wie denn auch Frau R. mir Obiges selbst erzählt und die Ducaten gezeigt hat.

Die Wand des Hauses, welche jetzt noch die linke Seite des Thorbogens bildet, ist noch die alte, denn es befindet sich daselbst noch eine zugemauerte Thür mit einem Spitzbogen.

Die Wand des Hauses, welche jetzt noch die linke Seite des Thorbogens bildet, ist noch die alte, denn es befindet sich daselbst noch eine zugemauerte Thür mit einem Spitzbogen.