Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

namentlich Neptun mit seinem Dreizacke förmlich in das Zimmer herunter; in der Mitte des Kreises schwebte Jupiters Adlers, welcher den Ganymed trug, der eine Schale kredenzte.

Die Ecken, welche der Kreis übrig ließ, waren mit ovalen Medaillons ausgefüllt, deren drei Wappen, das vierte eine Darstellung des Winters, nämlich einen Mann, der sich an einem Feuer die Hände wärmt, trugen. Das erste Wappen, Fig. 1, ist das des Hausherrn, des Erbauers Henricus Porssius (Heinrich Porß), denn es stellt ein halbes geflügeltes Pferd dar, und ein solches findet sich auch auf dem der Urkunde beigedruckten Siegel. Das zweite scheint das der Frau zu sein, Magdalena Vocktin (Vockt). Dasselbe Wappen findet sich auch in der Rothenkreuzgasse an dem Fensterpfeiler des Hauses [Leerstelle] in Stein gehauen. s.d. - Nummer III konnte ich bis jetzt noch nicht ermitteln und ist es mir bis jetzt noch nicht vorgekommen, es könnte auch ein Handwerkszeichen sein. Diese Wappen sind der Aufmerksamkeit derjenigen gelehrten Forscher entgangen, welche bisher das Haus untersuchten und darüber schrieben, indem alle ihr Augenmerk nur auf das große Deckenbild Olymp richteten und über dieser scheinbaren Hauptsache die eigentliche Hauptsache übersehen haben.

Schon als Knabe waren mir diese Räumlichkeiten genau bekannt, da die antiquarische Buchhandlung von Goldschmidt und Wimpfen sich darin befand und von mir oft besucht wurde. Das Eckzimmer

Die Ecken, welche der Kreis übrig ließ, waren mit ovalen Medaillons ausgefüllt, deren drei Wappen, das vierte eine Darstellung des Winters, nämlich einen Mann, der sich an einem Feuer die Hände wärmt, trugen. Das erste Wappen, Fig. 1, ist das des Hausherrn, des Erbauers Henricus Porssius (Heinrich Porß), denn es stellt ein halbes geflügeltes Pferd dar, und ein solches findet sich auch auf dem der Urkunde beigedruckten Siegel. Das zweite scheint das der Frau zu sein, Magdalena Vocktin (Vockt). Dasselbe Wappen findet sich auch in der Rothenkreuzgasse an dem Fensterpfeiler des Hauses [Leerstelle] in Stein gehauen. s.d. - Nummer III konnte ich bis jetzt noch nicht ermitteln und ist es mir bis jetzt noch nicht vorgekommen, es könnte auch ein Handwerkszeichen sein. Diese Wappen sind der Aufmerksamkeit derjenigen gelehrten Forscher entgangen, welche bisher das Haus untersuchten und darüber schrieben, indem alle ihr Augenmerk nur auf das große Deckenbild Olymp richteten und über dieser scheinbaren Hauptsache die eigentliche Hauptsache übersehen haben.

Schon als Knabe waren mir diese Räumlichkeiten genau bekannt, da die antiquarische Buchhandlung von Goldschmidt und Wimpfen sich darin befand und von mir oft besucht wurde. Das Eckzimmer

Ortenberg und Klein Cronberg nunmehr zusammengezogen sind, wobei noch besonders hervorzuheben ist, daß das Haus Klein Cronberg das Wohnhaus des berühmten Malers Sebald Fiol gewesen ist oder doch wenigstens in den Jahren 1443-1458 ihm gehörte. Auf dem Plan von Ulrich vom Jahre 1811 besteht das Haus als noch in drei Theile getrennt.

Auf dem Belagerungsplan von 1552 ist das Haus in seiner alten Form verzeichnet, unzuverlässig zwar, jedoch unverkennbar und ist dabei noch die Mauer zu sehen, welche den alten Pfarrkirchhof von der Fahrgasse trennt und zwischen dem Hause und der alten Mehlwaage einen Thoreingang hatte.

Merian giebt im Jahre 1628, also 10 Jahre nach seiner Umgestaltung eine ziemlich treue Zeichnung davon und ist daselbst der Treppenthurm noch ersichtlich, welcher bei der Reparatur im Jahre 1722 - 24 in seinem oberen, über das Dach hervorragenden Theile, wahrscheinlich verschwunden ist. - Gegenwärtig ist man beschäftigt, die letzten Reste des Hauses abzutragen, und der Himmel schaut traurig durch die Fensterhöhlen diesem Beginnen zu, das unsre Altstadt eine seiner schönsten Zierden beraubt. Noch wenig Tage, und es ist Alles, bis auf den letzten Stein verschwunden. Also ist die Herrlichkeit der Welt vergänglich!!

Auf dem Belagerungsplan von 1552 ist das Haus in seiner alten Form verzeichnet, unzuverlässig zwar, jedoch unverkennbar und ist dabei noch die Mauer zu sehen, welche den alten Pfarrkirchhof von der Fahrgasse trennt und zwischen dem Hause und der alten Mehlwaage einen Thoreingang hatte.

Merian giebt im Jahre 1628, also 10 Jahre nach seiner Umgestaltung eine ziemlich treue Zeichnung davon und ist daselbst der Treppenthurm noch ersichtlich, welcher bei der Reparatur im Jahre 1722 - 24 in seinem oberen, über das Dach hervorragenden Theile, wahrscheinlich verschwunden ist. - Gegenwärtig ist man beschäftigt, die letzten Reste des Hauses abzutragen, und der Himmel schaut traurig durch die Fensterhöhlen diesem Beginnen zu, das unsre Altstadt eine seiner schönsten Zierden beraubt. Noch wenig Tage, und es ist Alles, bis auf den letzten Stein verschwunden. Also ist die Herrlichkeit der Welt vergänglich!!

Juni 1858

Unter dem Thorbogen des Hauses befand sich früher eine aus Stein gehauene Mönchsfigur, welche zusammengekauert sitzt und einen Wasserkrug neben sich hat. Der rechte Arm, vom Ellenbogen an, fehlt. Sie stand unter dem Thorbogen und wurde von den Ablädern dazu benutzt, ihre Säcke zum Trocknen darauf zu hängen, wie mir Dr. Jur. Jucho erzählte, welcher sie als Knabe oft daselbst gesehen. Jetzt befindet sich dieselbe auf der Stadtbibliothek. Sie ist ziemlich roh gearbeitet.

Neben dem Eingangsthor im Hofe befindet sich links ein Stein, welcher bestimmt war, eine Rolle für einen Ziehbrunnen zu halten, er endigte mit einem Löwenkopf, der einen Ring zwischen den Zähnen hält. An dem Schlußstein des inneren nebenerwähnten Thores sind zwei gegeneinandergestellte leere Wappenschilder ausgehauen. Rechts neben dem Thor im Hofe an dem vortretenden Eckbau befindet sich beifolgendes Wappen mit der Jahreszahl 1732, die wahrscheinliche Erbauungszeit jenes Hauses. Das Wappen stellt einen Baum dar, auf dem Helm ebenfalls ein Baum, in der Wetterfahne eben-

Neben dem Eingangsthor im Hofe befindet sich links ein Stein, welcher bestimmt war, eine Rolle für einen Ziehbrunnen zu halten, er endigte mit einem Löwenkopf, der einen Ring zwischen den Zähnen hält. An dem Schlußstein des inneren nebenerwähnten Thores sind zwei gegeneinandergestellte leere Wappenschilder ausgehauen. Rechts neben dem Thor im Hofe an dem vortretenden Eckbau befindet sich beifolgendes Wappen mit der Jahreszahl 1732, die wahrscheinliche Erbauungszeit jenes Hauses. Das Wappen stellt einen Baum dar, auf dem Helm ebenfalls ein Baum, in der Wetterfahne eben-

stehen, denn der Diener der Bibliothek sagte mir, daß bei seinem Eintritt in‘s Amt vor 22 Jahren, dieselbe schon auf ihrem jetzigen Platz gestanden.

Dr. Jucho schreibt mir soeben:

Ich wohnte bis ins Jahr 1814 im Hinterhause der drei Sauköpfe und erinnere mich, daß sich zu jener Zeit unter dem Thorbogen links in einer Nische, der vom Fürsteneck abgrenzenden Mauer, ein kleines steinernes Standbild, einen Mönch vorstellend, befand. 24. Mai 1862. Dr. jur. Jucho

In den Räumen des rechts im Hofe stehenden Gebäudes befand sich gegen das Ende der 20ger und Anfang der 30 Jahre ein renommirtes vielbesuchtes und besprochenes Liebhabertheaters, dem unsere Städtische Bühnen die Vorbildung mancher tüchtiger Kraft zu verdanken hatte, z. B. Herrmann Hendrichs, Degen u.s.w. - Die Bühne desselben war gleicher Erde und von dem Zuschauerraum nur durch ein aufgestelltes Brett getrennt. Julius Weidner und Caroline Lindner, damals beide in ihrer Glanzperiode, waren ständige Zuschauer. Die beste Gesellschaft fand sich dort zusammen.

Dr. Jucho schreibt mir soeben:

Ich wohnte bis ins Jahr 1814 im Hinterhause der drei Sauköpfe und erinnere mich, daß sich zu jener Zeit unter dem Thorbogen links in einer Nische, der vom Fürsteneck abgrenzenden Mauer, ein kleines steinernes Standbild, einen Mönch vorstellend, befand. 24. Mai 1862. Dr. jur. Jucho

In den Räumen des rechts im Hofe stehenden Gebäudes befand sich gegen das Ende der 20ger und Anfang der 30 Jahre ein renommirtes vielbesuchtes und besprochenes Liebhabertheaters, dem unsere Städtische Bühnen die Vorbildung mancher tüchtiger Kraft zu verdanken hatte, z. B. Herrmann Hendrichs, Degen u.s.w. - Die Bühne desselben war gleicher Erde und von dem Zuschauerraum nur durch ein aufgestelltes Brett getrennt. Julius Weidner und Caroline Lindner, damals beide in ihrer Glanzperiode, waren ständige Zuschauer. Die beste Gesellschaft fand sich dort zusammen.

Der Unterbau des Hauses ist massiv mit geschmackvollen Fenster- und Thürprofilirungen in Stein aufgeführt. Auf der Seite nach dem Plätzchen hin findet sich noch eine der alten Thüren, Fig. 4. [R1037], beinahe dieselbe Verzierung kommt an einer Thüre im Haus „Drei schwedische Kronen“ auf der Friedbergergasse vor. s.d. und ist hier mit der in Stein gehauenen Jahreszahl 1636 bezeichnet, was für meine obige Angabe der Erbauungszeit spräche.

Fig. 5 [R1037] ein Theil einer Verzierung an dem Dachgesimse des Giebels nach dem Plätzchen hin, in Holz ausgeführt.

Was Fig. 3 [R1034] anbelangt, so findet sich dieser Stein zweimal an dem Hause im 2ten Stock, einmal nach der Garküche hin, das andermal in dem Hause „zum kleinen Rosenbusch“ M.15, Garküchenplatz (11) in der Brandmauer, welche jedoch zu dem Ochsenkopf gehört und nur an dieser Stelle von dem Hause (11) verdeckt wird, weil es später angebaut wurde.

Fig. 5 [R1037] ein Theil einer Verzierung an dem Dachgesimse des Giebels nach dem Plätzchen hin, in Holz ausgeführt.

Was Fig. 3 [R1034] anbelangt, so findet sich dieser Stein zweimal an dem Hause im 2ten Stock, einmal nach der Garküche hin, das andermal in dem Hause „zum kleinen Rosenbusch“ M.15, Garküchenplatz (11) in der Brandmauer, welche jedoch zu dem Ochsenkopf gehört und nur an dieser Stelle von dem Hause (11) verdeckt wird, weil es später angebaut wurde.

29. März 1879

An einem Tragstein unter dem ersten Stock die Buchstaben C. K. 1720. Dieser Stein ist mit dem Hause

1, auch Schnurgasse 28, H.63, H.64 gemeinschaftlich und zwar so, daß der vordere Theil der Jahreszahl 17 auf dem Stein, der zu 1. gehört, befindlich ist. Es wurde bei dem Brande von 1719 bis auf den Grund zerstört und von seinem Besitzer wieder aufgebaut. Es gehörte einem Schreiner Namens Caspar Krämer. Es trägt auf dem Brandplan die Nummer 128.

Mai 1860

Ein großes Haus mit einem Einfahrtsthor in der Mauer, welche den Hof von der Straße trennt; das Thor hat den Spitzbogen mit verschnittenen Kehlen. Der Hof, welcher ziemlich groß ist, besteht einestheils aus einem nach dem Brande von 1719 nicht wieder bebauten Brandplatz. Dieß zeigt sich deutlich an dem erhaltenen Stück der Brandmauer, welche gegen das Haus H.100 (3) anlehnt und einen wohlerhaltenen Stein als Tragstein des Gebälkes unter dem 1ten Stock zeigt, auf dem sich über 2 Wappen die Jahreszahl 1595 befindet. s. Abb. [R0985] [R0980] Das obere Wappen ein Vogel, das untere eine Hand, welche 3 Knoblauchspflanzen hält, über beiden ein Spruchband, auf welchem wahrscheinlich eine Inschrift befindlich, die aber nicht mehr zu erkennen ist.

Dicht an diesen Stein stößt der des Nachbarhauses in derselben gleichlaufenden Gliederung an, s.d.

Das Haus ist wahrscheinlich nur bis auf das Erdgeschoß abgebrannt, denn das erhaltene Thor sowie der Stein zeigen dieß deutlich an. Der Besitzer während des Brandes war wahrscheinlich ein Weinschenk Namens Johann Arnold Schmidt, welcher die Schreinerherberge hatte.

Es wurde bei dem Brand, wie schon gesagt, zerstört und nicht wieder aufgebaut, sondern als Hof benutzt und war damals schon das Nebenhaus von H.101.

Hier wurde Vinzenz Fettmilch bei seinem Schwager Stauch gefangen genommen.

Dicht an diesen Stein stößt der des Nachbarhauses in derselben gleichlaufenden Gliederung an, s.d.

Das Haus ist wahrscheinlich nur bis auf das Erdgeschoß abgebrannt, denn das erhaltene Thor sowie der Stein zeigen dieß deutlich an. Der Besitzer während des Brandes war wahrscheinlich ein Weinschenk Namens Johann Arnold Schmidt, welcher die Schreinerherberge hatte.

Es wurde bei dem Brand, wie schon gesagt, zerstört und nicht wieder aufgebaut, sondern als Hof benutzt und war damals schon das Nebenhaus von H.101.

Hier wurde Vinzenz Fettmilch bei seinem Schwager Stauch gefangen genommen.

[kein Datum]

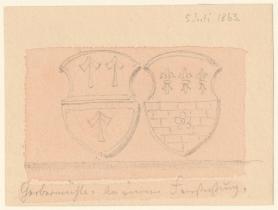

Ein altes, malerisch unter dunklen Baumgruppen dicht am Ufer des Mains gelegenes Haus mit noch vielen erhaltenen Spuren seiner ersten Anlage, wohin die beiden abgebildeten Wappenschilder gehören, die unter einem Fenstersturz des Hinterhauses angebracht sind. Es sind die Wappen der Familie Kellner und Stralenberg.

Zwischen dem Hause und dem Main zieht sich der Fußweg nach Offenbach durch, und auf demselben, ganz dicht an dem Hause steht ein sogenannter Avestein oder Heiligenstock, eines der schönsten Exemplare, die ich kenne. Leider wurde er in letzter Zeit vielfach ruinirt durch Muthwillen und Wetter.

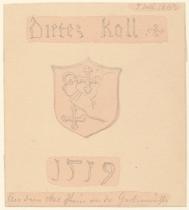

Beifolgende Abbildung [RS0085] zeigt das Wappen, das er trägt, nebst der Inschrift 1519. Dieter Roll. Die Abbildung [RS0084] des ganzen Steins findet sich unter den ausgeführten Abbild. vor. s.d. Ein zweiter Heiligenstock liegt umgestürzt an dem Wege, der nach dem Seehof führt, s.d.

Zwischen dem Hause und dem Main zieht sich der Fußweg nach Offenbach durch, und auf demselben, ganz dicht an dem Hause steht ein sogenannter Avestein oder Heiligenstock, eines der schönsten Exemplare, die ich kenne. Leider wurde er in letzter Zeit vielfach ruinirt durch Muthwillen und Wetter.

Beifolgende Abbildung [RS0085] zeigt das Wappen, das er trägt, nebst der Inschrift 1519. Dieter Roll. Die Abbildung [RS0084] des ganzen Steins findet sich unter den ausgeführten Abbild. vor. s.d. Ein zweiter Heiligenstock liegt umgestürzt an dem Wege, der nach dem Seehof führt, s.d.

25. März 1878

Soeben wird dieser Bau bis auf den Grund niedergerissen. Der Schlußstein mit dem Wappen ist heruntergenommen und liegt gegenwärtig auf dem Trottoir an dem Haupthause angelehnt, nicht ohne Sorgfalt, was mir die Hoffnung giebt, daß er erhalten werden soll.

Der ganze Bau hatte einen originellen Charakter und machte mir stets den Eindruck eines nicht vollendeten Hauses, bei dessen Unterbau man stehengeblieben war und denselben nur nothdürftig eingedeckt hatte.

Neben dem sehr breiten und hohen Thore, das mit einem Rundbogen überdeckt war und den oben erwähnten Schlußstein trug, befand sich ein gleichfalls mit einem Rundbogen überdecktes Fenster oder kleinenere Thüröffnung, unten vermauert und massiv in Stein gekehlt.

Ueber die eigentliche Bestimmung des Baues konnte ich nie ins Klare kommen. Nunmehr ist er für immer verschwunden, nachdem er lange Zeit als Lagerhaus und Waarenmagazin gedient hatte.

Der ganze Bau hatte einen originellen Charakter und machte mir stets den Eindruck eines nicht vollendeten Hauses, bei dessen Unterbau man stehengeblieben war und denselben nur nothdürftig eingedeckt hatte.

Neben dem sehr breiten und hohen Thore, das mit einem Rundbogen überdeckt war und den oben erwähnten Schlußstein trug, befand sich ein gleichfalls mit einem Rundbogen überdecktes Fenster oder kleinenere Thüröffnung, unten vermauert und massiv in Stein gekehlt.

Ueber die eigentliche Bestimmung des Baues konnte ich nie ins Klare kommen. Nunmehr ist er für immer verschwunden, nachdem er lange Zeit als Lagerhaus und Waarenmagazin gedient hatte.