Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Ende

Mai 1860

Am Ende des Gäßchens querstehend als Schlußgebäude hat das Haus seinen Namen wahrscheinlich von dem Wappen der Familie Stalburg, das über dem mit einem Spitzbogen überdeckten Thore im Schlußstein angebracht ist, s. Abb. [R1188]

Dieses Thor ist die Einfahrt in das Hinterhaus, das hierher in das Gäßchen mündet und seinen alterthümlichen Charakter noch heute bewahrt hat.

Dieses Thor ist die Einfahrt in das Hinterhaus, das hierher in das Gäßchen mündet und seinen alterthümlichen Charakter noch heute bewahrt hat.

21. Mai 1859

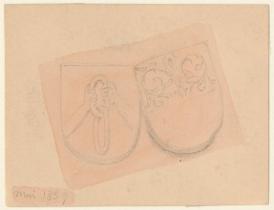

Im Hofe, welcher weit hinein nach der Friedber[ger]gasse hin zieht und daselbst auch einen Haupteingang hat, finden sich viele alte Spuren. Im Jahre 1838 wurde ein Theil der alten Gebäude niedergerissen und durch neue ersetzt, ebenso wurde nach Lersner, wie später angeführt werden wird, im Jahre 1711 ein Theil der Gebäude ein Raub der Flammen; ob nun bei letzterer Gelegenheit oder bei deren Neubau 1838 die beiden in Abbildung [R0865b] angefügten Wappen an ihre jetzige Stelle, wo sie nicht hingehören, gesetzt wurden, ist nicht zu ermitteln.

Gegenwärtig stehen sie an einem Hinterbau über den Fenstern des Erdgeschosses, jedenfalls aber standen sie früher über einem Thor mit einem Bogen, was die geneigte Stellung der beiden Schilder gegeneinander genugsam darthut; diese Wappenschilder sind das älteste, was sich vorfindet. Sonst finden sich im Hofe nach der Schäfergasse hin mehrere Bauten, welche wahrscheinlich aus dem Ende des 16ten Jahrhundertes stammen; wenigstens deutet das äußere Aussehen darauf hin. Soeben ist man mit dem Abbruch derselben beschäftigt, und von dem schönen alterthümlichen Hofe wird bald keine Spur mehr zu erkennen sein, indem im Sommer 1857 bereits der größte Theil, der nach der Friedbergergasse hin liegenden Bauten abgebrochen und von Grund aus neu

Gegenwärtig stehen sie an einem Hinterbau über den Fenstern des Erdgeschosses, jedenfalls aber standen sie früher über einem Thor mit einem Bogen, was die geneigte Stellung der beiden Schilder gegeneinander genugsam darthut; diese Wappenschilder sind das älteste, was sich vorfindet. Sonst finden sich im Hofe nach der Schäfergasse hin mehrere Bauten, welche wahrscheinlich aus dem Ende des 16ten Jahrhundertes stammen; wenigstens deutet das äußere Aussehen darauf hin. Soeben ist man mit dem Abbruch derselben beschäftigt, und von dem schönen alterthümlichen Hofe wird bald keine Spur mehr zu erkennen sein, indem im Sommer 1857 bereits der größte Theil, der nach der Friedbergergasse hin liegenden Bauten abgebrochen und von Grund aus neu

28. Mai 1872

Solange es mir dachte, stand bei diesem Häuschen eine alte dicke Linde, ein mächtiger Baum, der aber gegen Ende der 40Jahre anfing abzusterben. Zuletzt war nur noch der dicke Stamm übrig und wurde vor einigen Jahren aber als hindernd ebenfalls entfernt.

geschmackvoll mit Knäufen verziert, durch alles Elend der verschiedenen Reparaturen hindurch glücklich in unsere Zeit herübergerettet, obgleich es ihm nicht gelungen war, sich verschiedener Kalktünchen mit demselben Erfolge zu entziehen. Am Ende des Ganges befindet sich die Thüre, welche zur Stube selbst führt, über der wir auf einer Tafel lesen:

„Meisterstube des ehrsamen Metzgerhandwerks“

Früher sah man an dieser Stelle eine Tafel, welche von zwei Schildhaltern (sogenannten wilden Männern) gehalten wurde, welche dieselbe Inschrift trug.

In die Stube eingetreten, schließt sich hinter uns die Thüre, und wir befinden uns in einem durch Altes und Hergebrachtes geheiligten Raum.

Jetzt, in unserer Zeit, wo, mit Recht oder Unrecht, wollen wir hier nicht entscheiden, die zersetzenden Elemente der Gegenwart die alten Zunftverhältnisse umgestürzt haben, scheint es mir nicht ungeeignet, noch einmal einen genauen und fragenden Blick auf eine Stätte zu werfen, welche vielfach in ihren Erinnerungen und noch vorhandenen Ueberresten früherer Perioden in die Geschichte unserer Vaterstadt eingewebt ist und an welcher Jahrhunderte lang hindurch in Ehren das Banner einer mächtigen Genossenschaft stand und das ganze Handwerk zusammenhielt, daß es stand wie eine Mauer, jedem Angriff von außen Trotz bietend. So wenig es der Zweck dieser Zeilen sein kann, den berührten Gegenstand

„Meisterstube des ehrsamen Metzgerhandwerks“

Früher sah man an dieser Stelle eine Tafel, welche von zwei Schildhaltern (sogenannten wilden Männern) gehalten wurde, welche dieselbe Inschrift trug.

In die Stube eingetreten, schließt sich hinter uns die Thüre, und wir befinden uns in einem durch Altes und Hergebrachtes geheiligten Raum.

Jetzt, in unserer Zeit, wo, mit Recht oder Unrecht, wollen wir hier nicht entscheiden, die zersetzenden Elemente der Gegenwart die alten Zunftverhältnisse umgestürzt haben, scheint es mir nicht ungeeignet, noch einmal einen genauen und fragenden Blick auf eine Stätte zu werfen, welche vielfach in ihren Erinnerungen und noch vorhandenen Ueberresten früherer Perioden in die Geschichte unserer Vaterstadt eingewebt ist und an welcher Jahrhunderte lang hindurch in Ehren das Banner einer mächtigen Genossenschaft stand und das ganze Handwerk zusammenhielt, daß es stand wie eine Mauer, jedem Angriff von außen Trotz bietend. So wenig es der Zweck dieser Zeilen sein kann, den berührten Gegenstand

dieselben eine merkliche Veränderung, wie bereits oben angeführt wurde. Ein alter hausartiger Kachelofen wurde bei dieser Gelegenheit (1819) ebenfalls entfernt, er stand von der Eingangsthüre links, und an seine Stelle ist jetzt ein Schrank angebracht, welcher verschiedene Embleme und Utensilien des Handwerks enthält.

Das alte braune Holzgetäfel, womit Decke und Wände bekleidet waren, mußte zu derselben Zeit ebenfalls theilweise den Platz räumen, sodann wurde das Innere weiß mit Oelfarbe angestrichen und dadurch natürlich dem Ganzen sogleich ein anderer Klang verliehen. Trotzdem ist noch viel Eigenthümliches vorhanden. Die obenerwähnten Reste alter Glasmalerei gehören aller Wahrscheinlichkeit nach dem Ende des 13ten oder höchstens dem Anfang des 14. Jahrhundertes an, nur eine ist neu. Von den älteren stellt die erste einen Hirsch, die zweite einen Ochsen, die dritte einen Frankfurter Adler dar, sämmtlich in roher Arbeit, allein prächtig in den Farben. Die vierte, neuere, stellt eine Scene aus der heil. Schrift dar: Jacob, welcher weiß- und schwarzgefleckte Hämmel erzielt, dadurch, daß er in Ringen geschälte Weidenstäbe in das Wasser legt, aus dem die Schaafmütter trinken.

Das Bild ist gleich den übrigen rund, aber etwas kleiner und trägt die Umschrift „Gott Jacob segnet alle Zeit Verdra ist

Das alte braune Holzgetäfel, womit Decke und Wände bekleidet waren, mußte zu derselben Zeit ebenfalls theilweise den Platz räumen, sodann wurde das Innere weiß mit Oelfarbe angestrichen und dadurch natürlich dem Ganzen sogleich ein anderer Klang verliehen. Trotzdem ist noch viel Eigenthümliches vorhanden. Die obenerwähnten Reste alter Glasmalerei gehören aller Wahrscheinlichkeit nach dem Ende des 13ten oder höchstens dem Anfang des 14. Jahrhundertes an, nur eine ist neu. Von den älteren stellt die erste einen Hirsch, die zweite einen Ochsen, die dritte einen Frankfurter Adler dar, sämmtlich in roher Arbeit, allein prächtig in den Farben. Die vierte, neuere, stellt eine Scene aus der heil. Schrift dar: Jacob, welcher weiß- und schwarzgefleckte Hämmel erzielt, dadurch, daß er in Ringen geschälte Weidenstäbe in das Wasser legt, aus dem die Schaafmütter trinken.

Das Bild ist gleich den übrigen rund, aber etwas kleiner und trägt die Umschrift „Gott Jacob segnet alle Zeit Verdra ist

Anno 1716 Beyde Raths Herrn

Herr Johann Jacob Hartmann = ältere

Hr. Henrich Ochs = jüngere

Sämptliche geschworne

Johann CasPar Brück, Johann Wörner Dietz = ältere

Johannes Ochs der ältere, Johann Wilhelm Hoffmann = jüngere.

Gott woll Kayßer Carl den Sechsten und seinen

Printzen Leopold ein großes Alter lassen

wachsen Elisabeth Kayserin bleiben holt. Und

laß Sie sehen Kindes Kinder, in stetem Fried

und ruhstand leben, alles unglück von Ihnen

hindern, Jesus bleib stets auf ihn schweben

biß daß sie nach dießer Zeit kommen zu

der Seeligkeit. Amen.“

Daneben den obenerwähnten hölzernen Adler mit Scepter und Reichsapfel und der Jahreszahl 1711.

Ferner ein ziemlich großes Bild, welches eine Ansicht des Römerberges darstellt, allem Anschein nach aus dem Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts, wahrscheinlich soll es ein geschichtlicher Moment bei irgend einer Krönung sein, denn wir finden darauf die Ochsenküche aufgeschlagen, und den Brunnen mit rothem und weißem Wein, sodann eine Menge Volkes, das die Mitte des Platzes frei läßt, auf diesem freien Raume stehen mehrere Personen mit wie zum Schwur erhobenen Händen vor dem Römer. Den unteren Theil des Bildes nehmen eine Menge Portraits ein, auch befinden sich mehrere Wappen darauf, sowie auch auf seinem geschnitzten Rahmen sich Wappen befinden.

Herr Johann Jacob Hartmann = ältere

Hr. Henrich Ochs = jüngere

Sämptliche geschworne

Johann CasPar Brück, Johann Wörner Dietz = ältere

Johannes Ochs der ältere, Johann Wilhelm Hoffmann = jüngere.

Gott woll Kayßer Carl den Sechsten und seinen

Printzen Leopold ein großes Alter lassen

wachsen Elisabeth Kayserin bleiben holt. Und

laß Sie sehen Kindes Kinder, in stetem Fried

und ruhstand leben, alles unglück von Ihnen

hindern, Jesus bleib stets auf ihn schweben

biß daß sie nach dießer Zeit kommen zu

der Seeligkeit. Amen.“

Daneben den obenerwähnten hölzernen Adler mit Scepter und Reichsapfel und der Jahreszahl 1711.

Ferner ein ziemlich großes Bild, welches eine Ansicht des Römerberges darstellt, allem Anschein nach aus dem Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts, wahrscheinlich soll es ein geschichtlicher Moment bei irgend einer Krönung sein, denn wir finden darauf die Ochsenküche aufgeschlagen, und den Brunnen mit rothem und weißem Wein, sodann eine Menge Volkes, das die Mitte des Platzes frei läßt, auf diesem freien Raume stehen mehrere Personen mit wie zum Schwur erhobenen Händen vor dem Römer. Den unteren Theil des Bildes nehmen eine Menge Portraits ein, auch befinden sich mehrere Wappen darauf, sowie auch auf seinem geschnitzten Rahmen sich Wappen befinden.

aufmerksam gemacht worden zu sein, nicht entdecken, wie man denn überhaupt gar leicht in unserer Zeit an denjenigen Sachen vorübergeht, deren Werth und Reiz nicht auf der Oberfläche liegt.

Die Fenster, welche nach dem Main hin gerichtet sind, haben ihre ursprüngliche Stellung und Raumeintheilung behalten und machen mit ihren feingegliederten Gewändern und Leibungen einen sehr angenehmen, alterthümlichen Eindruck; vor denselben läuft eine ziemlich breite Fensterbank her, an deren Ende sich ein in die Wand eingetiefter alter Schrank befindet, der mit einer starken Thür von Eisen verwahrt wird. In der Stube stehen zum Theil noch die alten Bänke mit ihren Lehnen und mehrere Schränke, einer derselben verwahrt noch drei schwarze Decken von verschiedener Größe, wahrscheinlich zum Gebrauch bei Leichenbegängnissen, ebenso mehrere alte Büchsen von Holz um Geld darin einzusammeln, in einem andern wird eine Fahne aufbewahrt, auf welcher in der Mitte ein großer springender Ochse gestickt ist, sodann mehrere Wappen und Namen mit der Inschrift „Des Löblichen Metzgerhandwerks Fahne 1723“. Auch werden die Embleme des Handwerks hier verwahrt. Noch eine Zunftmerkwürdigkeit bewahrt die Stube, mit deren Beschreibung wir den Schluß machen wollen, es ist die sogenannte Lade, ein Kiste von Eisen mit Wappen und Laubwerk verziert, alles getriebene Arbeit, jedoch von geringem Kunstwerth. Sie stammt

Die Fenster, welche nach dem Main hin gerichtet sind, haben ihre ursprüngliche Stellung und Raumeintheilung behalten und machen mit ihren feingegliederten Gewändern und Leibungen einen sehr angenehmen, alterthümlichen Eindruck; vor denselben läuft eine ziemlich breite Fensterbank her, an deren Ende sich ein in die Wand eingetiefter alter Schrank befindet, der mit einer starken Thür von Eisen verwahrt wird. In der Stube stehen zum Theil noch die alten Bänke mit ihren Lehnen und mehrere Schränke, einer derselben verwahrt noch drei schwarze Decken von verschiedener Größe, wahrscheinlich zum Gebrauch bei Leichenbegängnissen, ebenso mehrere alte Büchsen von Holz um Geld darin einzusammeln, in einem andern wird eine Fahne aufbewahrt, auf welcher in der Mitte ein großer springender Ochse gestickt ist, sodann mehrere Wappen und Namen mit der Inschrift „Des Löblichen Metzgerhandwerks Fahne 1723“. Auch werden die Embleme des Handwerks hier verwahrt. Noch eine Zunftmerkwürdigkeit bewahrt die Stube, mit deren Beschreibung wir den Schluß machen wollen, es ist die sogenannte Lade, ein Kiste von Eisen mit Wappen und Laubwerk verziert, alles getriebene Arbeit, jedoch von geringem Kunstwerth. Sie stammt

In der oben erwähnten eisernen Kiste befindet sich in gepreßtem Ledereinband ein etwa aus dem Anfang des vorigen Jahrh. stammendes langes schmales Buch, welches ein Verzeichniß der Namen der Meister des Handwerks enthielt. Die Namen waren untereinander geschrieben, so daß sie von oben nach unten abgelesen werden konnten, bei einem jeden derselben war die Rückwand des Buches, das eigentlich nur aus zwei Blättern und den Deckeln bestand, zweimal durchlöchert, und durch diese beiden Löcher war ein kleines ledernes Riemchen gezogen, das auf jedem Ende ein Knöpfchen hatte, so daß es nicht herausrutschen konnte. Vor dem Verlesen bei dem Meistergebot zog der Stubenmeister alle Knöpfe auf eine Seite an, so daß die Riemen alle an der anderen Seite herabhingen. Erschallte nun bei dem Aufrufen des Namens nicht das übliche „Hier“, so hieß [es:]„Stubenmeister, ziehen Sie ihm einen Riemen“. Der Riemen wurde nun auf die andere Seite gezogen und war dieß eine einfache Notiz, um die Fehlenden zu der betreffenden Strafe wegen der Versäumniß ziehen zu können.

Mündliche Mittheilung des Herrn Metzgermeister Reuter, 2. Dec. 1878.

ad. Meisterstube des Metzgerhandwerks

Mündliche Mittheilung des Herrn Metzgermeister Reuter, 2. Dec. 1878.

ad. Meisterstube des Metzgerhandwerks

22. Juli 1866

Die Abbildung stellt denjenigen Theil der Stangengasse dar, welcher gegen die große Gallengasse hin mündetund wurde im Jahr 1836 von mir nach der Natur gezeichnet und im Juli 1866 ausgeführt. Das große Haus am Ende links ist der jetzige Brüsseler Hof, rechts gegenüber das Eck das Haus der Familie Grunelius, an welchen sich der Rest der damals noch nicht ganz entfernten Stadtmauer anschließt. Die Quermauer im Hintergrund ist die Mauer des ehemaligen Mohrengartens, jetzt Hotel du Nord, in dem noch bis vor drei Jahren ein ziemlich großes Stück Stadtmauer vorhanden und zu sehen war, das erst bei der Erbauung des Hotels abgebrochen wurde, s. Mohrengarten. Den fernsten Hintergrund bildet das heute noch stehende Haus im hintersten Theil des Mohrengartens. Stangengasse hieß die Straße, weil zwischen den vorspringenden Mauerpfeilern die dadurch entstandenen Räume von den Weißbindern benutzt wurden, ihr Rüstholz, die sog. Weißbinderstangen, aufzubewahren, zu welchem Zweck sie von der Stadt diese Plätze miethweise erhalten hatten.

Im ebengenannten Jahre 1836 stand auch noch der Rest eines Thurmes der Stadtmauer, den ich aber auf gegenwärtiger Abb. nicht mit hereinziehen konnte, weil er allzusehr in den Vordergrund gerathen sein würde und sich dem Gesichtskreis entrückt hätte. Der hinter der Stadtmauer liegende tiefe und breite Graben ist auchseit dem Ende der

Im ebengenannten Jahre 1836 stand auch noch der Rest eines Thurmes der Stadtmauer, den ich aber auf gegenwärtiger Abb. nicht mit hereinziehen konnte, weil er allzusehr in den Vordergrund gerathen sein würde und sich dem Gesichtskreis entrückt hätte. Der hinter der Stadtmauer liegende tiefe und breite Graben ist auchseit dem Ende der

27. Juni 1863

Die beiden Häuser gehören zusammen und tragen ihrer äußeren Erscheinung nach noch ziemlich das Gepräge des Alters, indem sie ein treues Bild der behaglichen Bürgerhäuser, an denen früher unsere Stadt so reich war und welche nunmehr mit reißender Schnelligkeit verschwinden, darstellen. Namentlich das eine dieser Häuser, das ein Eckthürmchen trägt und das Eck nach der Schmidtstube hin bildet, nimmt unsere besondere Aufmerksamkeit in Anspruch. Die hölzernen Träger unter den Ueberhängen, die schmalen Fenster und die hohen Giebel mit ihren Knäufen darauf machen einen eigenthümlichen Eindruck, s. Ab. [R0377], auf welcher die Häuser von dem jetzt verschwundenen Haus zum Rothen Ochsen aus nach dem Schlachthause hin gesehen erscheinen.

Der Schiefersteinbeschlag scheint einer späteren Periode anzugehören, im Hause selbst finden sich Thüren mit schönen alten Beschlägen aus dem Ende des 16ten Jahrh. sowie auch im Hofe ein Ziehbrunnen oder Cisternenstein mit Verzierungen auf seinen Seitenwänden, jedoch von äußerst roher Arbeit.

Der Schiefersteinbeschlag scheint einer späteren Periode anzugehören, im Hause selbst finden sich Thüren mit schönen alten Beschlägen aus dem Ende des 16ten Jahrh. sowie auch im Hofe ein Ziehbrunnen oder Cisternenstein mit Verzierungen auf seinen Seitenwänden, jedoch von äußerst roher Arbeit.