Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

9. Oktober 1871

Soeben erfahre ich, dass Fichard in den Ergänzungen zu Batton C.6, p. 295. angiebt, das Haus hieße Zum heiligen Grab. Sollte dieser Stein damit in Verbindung zu bringen seyn.

10. Februar 1872

Der Garten des Hauses zieht hinter dem Hause 11 u. 13 her und stößt an den Garten des weißen Hirsches.

Auf der Grenzmauer, die ihn von Letzterem scheidet, liegen zwei Steine mit dem Kopfende nach außen, d.h. in den weißen Hirsch sehend. Dieselben bezeichnen die Grenzen des Gartens nach rechts und links. Links, da wo der Garten des Hauses zur Tanne, Galleng. 5

Auf der Grenzmauer, die ihn von Letzterem scheidet, liegen zwei Steine mit dem Kopfende nach außen, d.h. in den weißen Hirsch sehend. Dieselben bezeichnen die Grenzen des Gartens nach rechts und links. Links, da wo der Garten des Hauses zur Tanne, Galleng. 5

angrenzt, liegt der Stein, der das v. Holtzhausen‘sche Wappen trägt, rechts an der Grenze gegen den Mohrengarten hin, der mit dem Wappen der Familie v. Völker 1604 und scheint dieß noch die alte ursprüngliche Eintheilung anzuzeigen, welche nach der Ausfüllung der Gruben und Bebauung des Hirschgrabens 1583 vorgenommen wurde.

Zum genaueren Verständniß ist der Ulrich‘sche Plan von 1811 nachzusehen, ebenso der von Ravenstein. Ein kleiner, jetzt zerfallener Pavillon findet sich noch in der Ecke vor, welcher auf der Zeichnung, die die Aussicht aus dem Garten des Hauses 13 darstellt, rechts zu sehen ist. Er ist in der neueren Zeit ganz verwahrlost und zerfallen und macht mit dem ihn wild umrankenden Gesträuch einen höchst malerischen Eindruck.

Daneben in der Mauer, die den Garten von No. 13 abgrenzt, ein Ziehbrunnen, der mit diesem Hause gemeinschaftlich war und deßhalb auch von der anderen Seite eine Thür dahin hatte. Es kam dieß in früherer Zeit vielfach vor und war leichter ausführbar als jetzt, weil die Grundstücke nicht so oft die Besitzer wechselten wie in unseren Tagen. S. den Artikel Weißer Hirsch.

Zum genaueren Verständniß ist der Ulrich‘sche Plan von 1811 nachzusehen, ebenso der von Ravenstein. Ein kleiner, jetzt zerfallener Pavillon findet sich noch in der Ecke vor, welcher auf der Zeichnung, die die Aussicht aus dem Garten des Hauses 13 darstellt, rechts zu sehen ist. Er ist in der neueren Zeit ganz verwahrlost und zerfallen und macht mit dem ihn wild umrankenden Gesträuch einen höchst malerischen Eindruck.

Daneben in der Mauer, die den Garten von No. 13 abgrenzt, ein Ziehbrunnen, der mit diesem Hause gemeinschaftlich war und deßhalb auch von der anderen Seite eine Thür dahin hatte. Es kam dieß in früherer Zeit vielfach vor und war leichter ausführbar als jetzt, weil die Grundstücke nicht so oft die Besitzer wechselten wie in unseren Tagen. S. den Artikel Weißer Hirsch.

11. März 1872

Entdeckte ich in der Mauer nach dem Garten der Loge Carl einen Stein, den ich anfangs für ein altes Säulencapitel hielt; ich ließ ihn herausbrechen und es zeigte sich, daß er ein Schlußstein eines Thorbogens gewesen, der, nachdem er vom Kalkputz befreit war, erkennen ließ, daß er der Bearbeitung nach aus dem Anfang des vorigen oder aus dem Ende des 17. Jahrh. stammt.

3. Mai 1860

Das ganze Haus mit seinen Neben- und Hintergebäuden ist von ansehnlichem Umfang und besitzt einen geräumigen Hof und Garten. Am Vorderhause findet sich zu beiden Seiten des Schlußsteins über dem Thorbogen die Jahreszahl 1659 eingehauen, in welche Zeit auch die sämmtlichen Bauformen und vorkommenden Ornamente einstimmen. Sodann an einem Tragstein unter dem ersten Stock nach dem Hause 15, E.9 hin beifolgende Wappen: 1. Der Tragstein ist mit dem des daranstoßenden Hauses E.9 gemeinsam, doch befinden sich am anderen zwei Wappenschilder von ganz anderer Form und leer, s. Abb. 2. [R1294]

Auf dem ersten Schild ein Löwe mit einem doppelten Schweif, auf dem zweiten Schild ein Hirsch, sodann ein Balken mit drei Sternen und darunter ein Löwe. Die Hausthür, das Hofthor und sonstige Thüren sind mit hocherhabenen Stäben reich verziert, die Fenster des Erdgeschosses nach der Straße zu mit Eisengittern verwehrt.

Im Hofe am Vorderhaus über dem Brunnen ein Stein. Abb. 3. [R1292] eingemauert als Bruchstück. Die Brunnenschale ist ebenfalls alt. Jedenfalls war das Vorderhaus im vorigen Jahrh. einmal von Grund auf erneuert worden, während die im Hofe stehenden Bauten älteren Ursprungs sind. An dem Hinterhaus findet sich ein mit Laubwerk verzierter Brandmauerträger nach der Seite des Nachbarhauses E.7b hin.

Auf dem ersten Schild ein Löwe mit einem doppelten Schweif, auf dem zweiten Schild ein Hirsch, sodann ein Balken mit drei Sternen und darunter ein Löwe. Die Hausthür, das Hofthor und sonstige Thüren sind mit hocherhabenen Stäben reich verziert, die Fenster des Erdgeschosses nach der Straße zu mit Eisengittern verwehrt.

Im Hofe am Vorderhaus über dem Brunnen ein Stein. Abb. 3. [R1292] eingemauert als Bruchstück. Die Brunnenschale ist ebenfalls alt. Jedenfalls war das Vorderhaus im vorigen Jahrh. einmal von Grund auf erneuert worden, während die im Hofe stehenden Bauten älteren Ursprungs sind. An dem Hinterhaus findet sich ein mit Laubwerk verzierter Brandmauerträger nach der Seite des Nachbarhauses E.7b hin.

Abb. 4 [R1288] zeigt uns eine Thüre zu einem Raum, der jetzt als Stall benutzt wird. Daneben in der Wand über einem Fenster zwei gegeneinander gestellte leere in Stein gehauene Wappenschilder; ob sie von jeher an diesem Platz gestanden, konnte ich nicht ermitteln, doch machen sie sammt den übrigen an den Hintergebäuden vorkommenden Einzelheiten ein[en] ächten und alterthümlichen Eindruck. Namentlich war dieß noch vor einigen Jahren der Fall, als das Hinterhaus noch in Balken stand, ohne Kalkputz. Doch ist dasselbe jetzt sehr verändert, und schon im Jahre 1839 wurde der alte lange, an die Wand links angelehnte Schoppen entfernt und an seine Stelle 1859 ein Neubau gesetzt.

Was mag von den alten Bauten noch sonst ruinirt worden seyn.

Was mag von den alten Bauten noch sonst ruinirt worden seyn.

der Mitte befand sich ein kleines steinernes Wasserbecken und an den mit Hollunder reichlich verwachsenen Mauern allerlei Lusthäuschen und sonstige Gebäude angelehnt, welche, wie es scheint, alle aus dem vorigen Jahrhundert herrühren. In dem einen Anbau an der südlichen Mauer ein Ziehbrunnen, der mit dem Hause 9, E.7b, s.d. gemeinschaftlich war. Jetzt ist der bedeutend tiefer als die Galgengasse gelegene Garten zum großen Theil ausgefüllt, was mir die Möglichkeit gab, eine übersichtliche Zeichnung der umliegenden Gärten anzufertigen, welche alle sehr tief liegen und nur aus den oberen Stockwerken der umliegenden Häuser sehen werden konnten.

Bei der eben im Gange befindlichen Durchführung des sog. Elzbacher‘schen Projekts, dem beinahe die sämmtlichen Gärten und Hinterhäuser der Galgengasse und des Rossmarktes zum Opfer fallen, wird es nicht lange dauern, daß man die Stätte nicht mehr erkennt, auf der unsere Vorfahren friedlich wandelten.

Die Abb. zeigt nur den schon beinahe ganz ausgefüllten Garten. Die an den Mauern befindlichen Gebäude sind niedergelegt und gestatten einen Blick nach dem Hause 9 sowie auch die Thüre des Ziehbrunnens sichtbar ist, der überbaut war.

Man sieht den Garten des weißen Hirsches mit dem Weißfrauenkloster und ebenso den des Hauses zur

Bei der eben im Gange befindlichen Durchführung des sog. Elzbacher‘schen Projekts, dem beinahe die sämmtlichen Gärten und Hinterhäuser der Galgengasse und des Rossmarktes zum Opfer fallen, wird es nicht lange dauern, daß man die Stätte nicht mehr erkennt, auf der unsere Vorfahren friedlich wandelten.

Die Abb. zeigt nur den schon beinahe ganz ausgefüllten Garten. Die an den Mauern befindlichen Gebäude sind niedergelegt und gestatten einen Blick nach dem Hause 9 sowie auch die Thüre des Ziehbrunnens sichtbar ist, der überbaut war.

Man sieht den Garten des weißen Hirsches mit dem Weißfrauenkloster und ebenso den des Hauses zur

4. Mai 1862

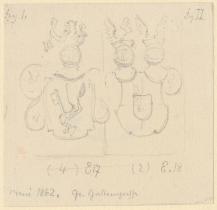

An einem Tragstein des zweiten Stocks gegen das Haus 2, E.18 hin findet sich das Wappen der Familie v. Humbracht. Dieser Tragstein ist mit dem daranstoßenden gemeinschaftlich. s.d. Fig. 1.

Dieses Haus hat vor mehreren Jahren (genau weiß ich die Zeit nicht anzugeben) in seinem Unterbau ganz bedeutende Veränderungen erlitten, indem die alte Thorfahrt zugemauert und der Raum in ein Wirthslokal umgewandelt wurde. - Alte Spuren seiner Erbauungszeit finden sich noch im Hofe vor, woselbst auch mehrere lebensgroße Figuren aus Stein gehauen, einen erkerartigen Ueberbau trugen, dessen Fenster runde Scheiben hatten, der aber bei der Reparatur verschwunden ist. Auch die Giebel des Vorderhauses sind noch alt sowie die Tragsteine unter dem ersten Stock. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das Haus im Anfang des 16ten Jahrh. erbaut worden.

Die Hausthüre scheint noch die alte zu seyn und besitzt einen wundervollen Thürklopfer aus Bronze, ein Löwenkopf, der einen Ring im Rachen hält und von vortrefflicher Arbeit ist.

Dieses Haus hat vor mehreren Jahren (genau weiß ich die Zeit nicht anzugeben) in seinem Unterbau ganz bedeutende Veränderungen erlitten, indem die alte Thorfahrt zugemauert und der Raum in ein Wirthslokal umgewandelt wurde. - Alte Spuren seiner Erbauungszeit finden sich noch im Hofe vor, woselbst auch mehrere lebensgroße Figuren aus Stein gehauen, einen erkerartigen Ueberbau trugen, dessen Fenster runde Scheiben hatten, der aber bei der Reparatur verschwunden ist. Auch die Giebel des Vorderhauses sind noch alt sowie die Tragsteine unter dem ersten Stock. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das Haus im Anfang des 16ten Jahrh. erbaut worden.

Die Hausthüre scheint noch die alte zu seyn und besitzt einen wundervollen Thürklopfer aus Bronze, ein Löwenkopf, der einen Ring im Rachen hält und von vortrefflicher Arbeit ist.

umgethan, so daß mir durch die gewaltsame Zerstörung wenigstens nichts verloren gegangen ist, wozu noch der günstige Umstand sich gesellte, daß man bei dem nunmehr nothwendig gewordenen gänzlichen Abbruch des Hauses auf den Grundstein stieß und in demselben zwei Dokumente vorfand, welche ziemlich genauen Aufschluß über die Erbauungszeit desselben geben. Sie liegen in getreuer Abschrift bei, indem der Besitzer des Hauses, Herr Bierbrauermeister Müller mir dieselben mit freundlichster Bereitwilligkeit zu diesem Zwecke anvertraute.

Der fragliche Stein befand sich in der Ecke der Mauer des zweiten Stocks eingemauert und wurde, als er heruntergeworfen worden war und mit der wohlverschlossenen Oeffnung nach unten lag, so daß sie unter dem Schutte nicht bemerkt worden war, seiner Schwere wegen in mehrere Stücke zerhauen, um ihn leichter vom Flecke schaffen zu können. Bei dieser Gelegenheit wurde sein Inhalt entdeckt, der aus den beiden Schriftstücken und vier Silbermünzen bestand, deren Beschreibung ebenfalls folgt. Ohne die Auffindung dieser Belege wäre die Erbauungszeit nicht mit solcher Bestimmtheit festzustellen gewesen, wie dies jetzt der Fall ist, auch würde es mir wahrscheinlich schwer gelungen sein, die Familien aufzufinden, welchen die an der Decke des Saales im ersten Stock befindlichen Wappen angehören, wenn nicht bei der

Der fragliche Stein befand sich in der Ecke der Mauer des zweiten Stocks eingemauert und wurde, als er heruntergeworfen worden war und mit der wohlverschlossenen Oeffnung nach unten lag, so daß sie unter dem Schutte nicht bemerkt worden war, seiner Schwere wegen in mehrere Stücke zerhauen, um ihn leichter vom Flecke schaffen zu können. Bei dieser Gelegenheit wurde sein Inhalt entdeckt, der aus den beiden Schriftstücken und vier Silbermünzen bestand, deren Beschreibung ebenfalls folgt. Ohne die Auffindung dieser Belege wäre die Erbauungszeit nicht mit solcher Bestimmtheit festzustellen gewesen, wie dies jetzt der Fall ist, auch würde es mir wahrscheinlich schwer gelungen sein, die Familien aufzufinden, welchen die an der Decke des Saales im ersten Stock befindlichen Wappen angehören, wenn nicht bei der

in die oberen Stockwerke führende Wendeltreppe massiv in Stein bis an den Dachstuhl, woselbst erst die Holztreppe ihren Anfang nahm. Der Treppenstock endigte mit einem zierlichen in Stein gehauenen Löwenkopf, und in dem Sturz der von dem Ende der steinernen Treppe befindlichen, in die Räume des Nebenhauses führenden Thüre findet sich die Jahreszahl 1659 eingehauen. Ein Zeichen, daß also in diesem Jahre bedeutende Reparaturen und wahrscheinlich auch die Zusammenziehung mit dem Nebenhause, Klein Stolzenberg, in welchem der eigentliche Brand ausbrach, stattgefunden hatte. Jedenfalls stammt das Wichtigste, was das Haus aufzuweisen hat, nämlich das Erdgeschoß und die Decke im ersten Stock aus dem Jahr 1618, also mit dem Beginn des 30jährigen Krieges. Veränderungen außer den Fensterscheiben hat das erstere nicht erlitten, und was die Decke anbelangt, scheint nur die Bemalung derselben einem Wechsel unterworfen gewesen zu sein, wie die Wappen ausweisen, deren Farben in der Urkunde anders angegeben sind, als sie sich dermalen vorfinden. Die Decke war von ziemlich roher Stuckarbeit und stellte eine Art Götterversammlung, vielleicht den Olymp, dar, jedoch war die ganze Anordnung nicht ohne Geschmack, wenn auch die Ausführung der einzelnen Figuren, welche in Hochrelief in einem Kreise schwebten, Manches zu wünschen übrig ließe. Einzelne Köpfe und Arme waren sogar ganz frei gearbeitet und hingen,