Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

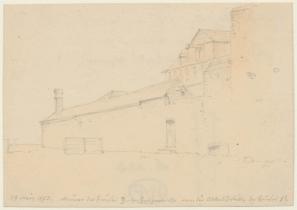

11. Juni 1858

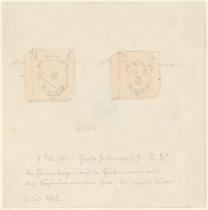

Thorweg alt. Rechts im Hofe befand sich noch vor fünf Jahren eine zierliche schmale, fein profilirte, mit einem Rundbogen überwölbte Thüre, welche zu einem steinernen Gewölbe führt; Letzteres ist noch vorhanden, allein die Thüre ist leider in eine Viereckte umgewandelt. Ueber derselben steht noch ein altes Doppelwappen, s. Ab. mit reichen Helmen und Helmdecken, sodann stand noch ein alter Ziehbrunnen in einer Nische daneben, welcher nun ebenfalls verschwunden ist. Links im Hofe der erste Stock des Mittelbaues hat in seinem Inneren noch alte Spuren wie Mauerverstärkungen, offene Gallerien u.s.w., s. Ab.

Ueber dem Thorbogen oder vielmehr Durchgangstragebalken am Hinterhaus im Garten war beifolgender Spruch in das Holz eingehauen:

Wer auf Gott vertraut

hat auf kein Sand gebaut. 1688.

Auch auf der Straße gegen das Nebenhaus E.3 sind zwei Wappen sehr schön vertieft in Kalkputz ausgeführt, angebracht, sie stehen über dem Ueberhang des ersten Stocks und gehören, wie es scheint, den Familien Glauburg und Völker an. s. Ab. [R1285]

Ueber dem Thorbogen oder vielmehr Durchgangstragebalken am Hinterhaus im Garten war beifolgender Spruch in das Holz eingehauen:

Wer auf Gott vertraut

hat auf kein Sand gebaut. 1688.

Auch auf der Straße gegen das Nebenhaus E.3 sind zwei Wappen sehr schön vertieft in Kalkputz ausgeführt, angebracht, sie stehen über dem Ueberhang des ersten Stocks und gehören, wie es scheint, den Familien Glauburg und Völker an. s. Ab. [R1285]

Comptoirherrn einen Brief. Vor dem, durch ein Geländer vom eigentlichen Comptoir geschiedenen Arbeitstisch des Raths sitzt an einem Tische ein Schreiber, welcher aus lauter Respect winzig klein, wie ein Zwerglein, abgebildet ist.

Weiter findet sich noch ein Tischchen vor, mit einer in buntem Marmor eingelegten Abbild. des Hassel‘schen Wappens, sowie mehrere in Stein geschnittene Familien Wappen-Siegel.

Der Tisch trägt die Jahreszahl 1613 und ist sehr künstlich von Marmor ausgelegt auf schwarzem Grunde. Das Wappen der Familie von Hassel, drei Frösche und als Helmverzierung einen Schwan mit ausgebreiteten Flügeln. Es war nicht ursprünglich für einen Tisch bestimmt, sondern war auf dem Deckel eines Kastens oder einer Truhe.

Weiter findet sich noch ein Tischchen vor, mit einer in buntem Marmor eingelegten Abbild. des Hassel‘schen Wappens, sowie mehrere in Stein geschnittene Familien Wappen-Siegel.

Der Tisch trägt die Jahreszahl 1613 und ist sehr künstlich von Marmor ausgelegt auf schwarzem Grunde. Das Wappen der Familie von Hassel, drei Frösche und als Helmverzierung einen Schwan mit ausgebreiteten Flügeln. Es war nicht ursprünglich für einen Tisch bestimmt, sondern war auf dem Deckel eines Kastens oder einer Truhe.

Dicke in der Rundung ist fünf und eine halbe Frankfurter Elle.

Unter dieser verwunderungswürdigen Hasselstaude hat Kayser Leopold im Jahr 1657 etlichemal Tafel gehalten, wie solches an einem Stein, so unter dem Baum liegt, eingehauen steht.

Unter dieser verwunderungswürdigen Hasselstaude hat Kayser Leopold im Jahr 1657 etlichemal Tafel gehalten, wie solches an einem Stein, so unter dem Baum liegt, eingehauen steht.

Auf der großen Gallengasse in des Herrn Hassels, eines reformirten Handelsmanns Haus, vormals Herrn Campoins Behausung, nehmen wir die große Hasselstaude in Augenschein. Ihre Höhe und Breite übertrifft die größten Eichbäume inmassen sie aufwärts 87 Werk Schuhe und zwar von dem Stamm bis an die Aeste 36, von den Aesten bis an die Spitze 51 Werk Schuh beträgt. Die Dicke unten bei der Erde ist in der Rundung 5 und eine halbe Frankfurter Elle und so dick als sonst vier Mann sind. Unter dieser verwunderungswürdigen Hasselstaude hat Kayser Leopoldus glorwürdigen Angedenkens im Jahre 1657 etlichemal Tafel gehalten, wie solches an einem Stein, so unter dem Baum liegt, eingehauen steht. Gleichwohl beginnt dieselbe Altershalber allmählig abzunehmen. Vor wenig Jahren mußte deßwegen ein großer Ast davon abgehauen werden, gleichwohl verdient sie doch noch, daß man sie in Augenschein nimmt.

22. Mai 1860

Das Vorderhaus scheint im vorigen Jahrh. von Grund auf erneuert zu seyn, im zweiten Hofe hinten stehen noch einige alte Bauten, welche der ursprünglichen Anlage angehören, die wahrscheinlich im 16. Jahrh. stattfand. s. Abb. [R1287] - Fig. 1 zeigt den Baustyl, in welchem dieselbe gemacht wurde und welcher auf die ebenerwähnte Zeit hinweist. Der Garten stößt an den Garten des weißen Hirsches und ist in der Mauer eine jetzt geschlossene Thüre angebracht, welche den Zweck wahrscheinlich hatte, den Eigenthümern des letztgenannten Gartens den Gebrauch des Brunnens in ersterem zu gestatten.

Nach der Seite des weißen Hirsches hin war die Thüröffnung mit einer hölzernen Thüre verschlossen, welche in durchbrochener Arbeit die schönsten Ornamente zeigte. s. Ab. [R0095] [R0089] Der Sturz desselben so wie die eben erwähnten Ornamente deuten unzweifelhaft auf das 17. Jahrh.

Wo der fragliche Hasselbaum gestanden und wo der Stein hingekommen ist, auf welchem sich die Inschrift befand, ist nicht mehr zu ermitteln gewesen. Abbildungen aus jener Zeit giebt es nur eine, und zwar ist dieß der Merian‘sche Plan von 1828, welcher jedoch merkwürdigerweise auch keine Spur jenes ungeheuren Baumes zeigt. Nach dem Plan von 1552 bildet die Mauer des Gartens einen Theil der alten Stadtgrenze.

Lersner giebt J. p. 553 in Betreff des fraglichen Baumes folgende, von den vorigen in etwas abweichende Nachricht 1658. Haben Ihro Kays. Maj. etliche Mal unter der Wundergroßen Hasselnuß Stauden Taffel gehalten. Dieser sonderbarer übergrosser Wunder-Baum stunde in des damalig vornehmen Kaufmanns Jacob du Fay Garten, welcher anjetzo Hn. von Campoing gleichfalls vornehme Kaufmann gehört, und heut zu Tage noch zu sehen ist: Die Höhe von dieser Stauden wie auch die

Nach der Seite des weißen Hirsches hin war die Thüröffnung mit einer hölzernen Thüre verschlossen, welche in durchbrochener Arbeit die schönsten Ornamente zeigte. s. Ab. [R0095] [R0089] Der Sturz desselben so wie die eben erwähnten Ornamente deuten unzweifelhaft auf das 17. Jahrh.

Wo der fragliche Hasselbaum gestanden und wo der Stein hingekommen ist, auf welchem sich die Inschrift befand, ist nicht mehr zu ermitteln gewesen. Abbildungen aus jener Zeit giebt es nur eine, und zwar ist dieß der Merian‘sche Plan von 1828, welcher jedoch merkwürdigerweise auch keine Spur jenes ungeheuren Baumes zeigt. Nach dem Plan von 1552 bildet die Mauer des Gartens einen Theil der alten Stadtgrenze.

Lersner giebt J. p. 553 in Betreff des fraglichen Baumes folgende, von den vorigen in etwas abweichende Nachricht 1658. Haben Ihro Kays. Maj. etliche Mal unter der Wundergroßen Hasselnuß Stauden Taffel gehalten. Dieser sonderbarer übergrosser Wunder-Baum stunde in des damalig vornehmen Kaufmanns Jacob du Fay Garten, welcher anjetzo Hn. von Campoing gleichfalls vornehme Kaufmann gehört, und heut zu Tage noch zu sehen ist: Die Höhe von dieser Stauden wie auch die

3. Mai 1860

Ein massiv in Stein aufgeführtes ansehnliches Haus, welches im vorigen Jahrhundert an die Stelle eines alten hier stehenden Hauses gebaut wurde. Auf dem Scheitel des Dachs mit einem Thürmchen oder Belvedere versehen, von dem aus man eine umfassende Aussicht in die nahen Gärten hat. Vorderhaus nach der Straße zu, sowie das Hinterhaus nach dem Garten hin - Letzteres jedoch mit theilweiser Berührung des alten Hauses - sind, wie schon gesagt, aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts, der Seitenbau links dagegen, in dem sehr geräumigen Hofe, ist ein ziemlich wohlerhaltener Ueberrest des älteren Häusercomplexes und trägt ganz das eigenthümliche Gepräge des 16. Jahrhunderts. Daselbst über einer Thüre 1595 eingehauen. Die Eingangsthüren mit durchkreuzten Stäben und verzierten Sockeln an den Säulchen, sodann Gewölbe in den unteren Räumen, sowie verzierte Schloßbleche und Bänder an den Thüren im ersten Stock.

Das Vorderhaus mit dem Thorweg hat keine alte Spur mehr, außer einem höchst merkwürdigen, in die Wand nach dem Hofe hin, unter den Fenstern des ersten Stocks eingemauerten Stein; ungefähr 2 ½ Fuß hoch, 2 Fuß breit, wahrscheinlich stammt er aus dem älteren Hause; in welchem er jedoch auch nur als Frag-

Das Vorderhaus mit dem Thorweg hat keine alte Spur mehr, außer einem höchst merkwürdigen, in die Wand nach dem Hofe hin, unter den Fenstern des ersten Stocks eingemauerten Stein; ungefähr 2 ½ Fuß hoch, 2 Fuß breit, wahrscheinlich stammt er aus dem älteren Hause; in welchem er jedoch auch nur als Frag-

ment eines noch älteren Baus fungirt haben kann, denn er gehört offenbar in das 14. Jahrhundert. vid. Abb. V. Vielleicht auch in den Anfang des 15. Jahrhunderts. Böhmer hat die gar nicht unwahrscheinliche Vermuthung ausgesprochen, daß es ein Ueberrest aus einer vor der Stadt gestandenen Kapelle sey, was mit meiner alten Vermuthung, als sey er dem Kirchhof der Maternuskapelle oder dieser selbst entnommen, übereinstimmte. Vor mehreren Jahren noch stand derselbe in seiner natürlichen rothen Sandsteinfarbe da, jetzt ist er leider mit Oelfarbe dick überstrichen. Die auf ihm ausgehauenen Figuren sind Christus, aus dem Grabe steigend, nebst zwei kleineren, sitzenden, schlafenden Figuren, die Wächter darstellend, jedenfalls ist damit die Auferstehung des Herrn gemeint, das Christusbild hat einen Heiligenschein und hält die beiden Finger der rechten Hand schwörend in die Höhe. Der Heiligenschein hat das bekannte Kreutz. Die Gewandung ist nicht übel, die sonstigen Körpertheile aber roh und unentwickelt in der Form, namentlich sind die Wächterfiguren wahre Mißgeburten.

Der eine hat einen Schild, der andere sitzt auf seinem Helm. Dieser Helm hat genau die Form eines Stechhelm (Turnierhelm). Wie der Stein dahingekommen,

Der eine hat einen Schild, der andere sitzt auf seinem Helm. Dieser Helm hat genau die Form eines Stechhelm (Turnierhelm). Wie der Stein dahingekommen,

was er für eine Beziehung zu dem Hause hat, u.s.w., ist vor der Hand total dunkel. Auf dem Merian‘schen Plan (1628) steht an dieser Stelle das schon erwähnte alte Haus, ein stattliches Gebäude, jedoch offenbar nicht einer so frühen Periode angehörend wie diejenige ist, aus welcher der Stein stammt. Das Haus hat neben sich einen thurmartigen Pfortenbau, einen großen Hof, von welchem ein Theil durch ein Gitter abgetrennt ist, sodann einen quer durchziehenden Hinterbau mit großem Garten, welcher sich jedoch auf dem ohnehin nicht immer zuverlässigen und nur mit großer Vorsicht zu benutzenden Plan nicht genau in allen seinen verschiedenen Theilen als zum Hause gehörig nachweisen läßt, vielleicht war es mit dem Nebenhause verbunden. (Unter diesem Nebenhaus ist jedoch nicht das jetzige Nebenhaus E.7b (11) zu suchen, welches früher zu dem Hause gehörte und wahrscheinlich bei dem Neubau im vorigen Jahrh. erst abgetrennt wurde; an seiner Stelle stand wahrscheinlich der ersterwähnte Pfortenthurm). Auf dem Belagerungsplan von 1552 steht das Haus schon mit dem Thurm, wie auf dem Merian‘schen, doch sind die Gärten gar nicht zu unterscheiden; wenn man nun annimmt, daß bereits im 14. Jahrh., also nach der Stadterweiterung unter Ludwig dem Baier 1342 die Häuser auf der Gallengasse an-

gebaut wurden und der Stein deßhalb aus jener Zeit herrühre, so passt der im Hof stehende, noch erhaltene Seitenbau nicht, welcher offenbar dem 16. Jahrh. angehört, mithin muß der erste Bau entweder im 16. Jahrh. durchaus niedergerissen und mit allen Hinter- und Seitenbauten von Grund auf neu aufgeführt worden sein, oder man hat im 16. Jahrh. nur den fragl. Seitenbau erneuert und das Vorderhaus stehen lassen, bis zu dem Neubau im vorigen Jahrh. allwo der natürlicherweise viel jüngere Seitenbau zum Niederreißen in noch zu gutem Stande, geschont wurde und deßhalb heute noch steht. Bei dieser Gelegenheit wollte man den, dem alten Bau vielleicht entnommenen Stein gerne erhalten und ließ ihn zu diesem Zweck in die Mauer ein, wo er noch heut zu Tage als ein Räthsel steht. Er könnte vielleicht auch einem Familienbegräbniß angehört haben, das vielleicht in der nicht weit davon entfernten Maternuscapelle sich befand, jedoch ist dieß nur eine sehr gewagte Vermuthung von mir, welche nur der Gegenstand einer Auferstehung in mir hervorrief.

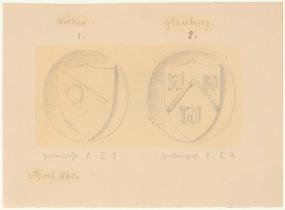

An dem Hinterhause über der Eingangsthüre ist beifolgender Stein eingesetzt: 1. Er ist rund und trägt die Wappen der Familie v. Cronstetten, Zum Jungen

An dem Hinterhause über der Eingangsthüre ist beifolgender Stein eingesetzt: 1. Er ist rund und trägt die Wappen der Familie v. Cronstetten, Zum Jungen

und Günderrode, auch er ist ein Ueberrest des älteren Baues aus dem 16. Jahrh., dagegen stammt der Stein 2. aus der Erbauungszeit des jetzt vorhandenen Hauses, wie man an den ausgearteten Formen der Wappenschilder entnehmen kann. Er befindet sich über dem Eingangsthor zum Garten als Schlußstein. Im Garten ist dasselbe Wappen noch einmal an derselben Stelle angebracht. Das eine ist das der Familie v. Günderrode, das andere das der Familie Ruland. Drei Becher, drei Trauben und zwei Adler, Abgeb. bei Lersner I. No. 148.

Dieß sind die wenigen Merkzeichen der Vergangenheit, was mag wohl alles bei den verschiedenen Neubauten im vorigen Jahrh. zu Grund gegangen seyn.

Dieß sind die wenigen Merkzeichen der Vergangenheit, was mag wohl alles bei den verschiedenen Neubauten im vorigen Jahrh. zu Grund gegangen seyn.