Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Ende

23. November 1871

An der alten Stadtmauer, welche vom sogenannten hohen Werk noch übrig geblieben ist, findet [sich] am Ende des Mobbelsgäßchens dieser Stein eingemauert. Die ganze Mauer ist aus Hausteinen aufgeführt und noch in sehr gutem Zustande.

Sie ist einer der wenigen Reste der alten Befestigung und sind in ihrer nächsten Nähe vor noch nicht gar langer Zeit eine Menge der alten Spuren ausgetilgt worden, wohin vor allem der vor einigen Jahren ausgeführte Durchbruch durch das Holzmagazin gehört, welcher der ganzen Gegend einen anderen Charakter verlieh.

[Klebespuren eines ehemals montierten Blattes S. E.]

Sie ist einer der wenigen Reste der alten Befestigung und sind in ihrer nächsten Nähe vor noch nicht gar langer Zeit eine Menge der alten Spuren ausgetilgt worden, wohin vor allem der vor einigen Jahren ausgeführte Durchbruch durch das Holzmagazin gehört, welcher der ganzen Gegend einen anderen Charakter verlieh.

[Klebespuren eines ehemals montierten Blattes S. E.]

16. Mai 1876

Es ist meines Wissens das letzte Exemplar der Sperrketten, welche sich in Frankfurt bis heute erhalten haben, sie hängen noch an dem Hause, sind aber längst außer Gebrauch. In meiner Jugend erinnere ich mich bis in das Jahr 1845 und vielleicht noch länger, dieselben an Markttagen in Anwendung gesehen zu haben zur Absperrung der Fuhrwerke und befanden sich welche an dem Hause Zum großen Engel, Römerberg 28, an welchem ein zierlicher eiserner Haken angebracht ist um dieselben zu befestigen, s.d. sodann an dem Thore des Nürnbergerhofes hinter dem Lämmchen, ferner am oberen Ende der Neugasse ebenso wie an dem Thorbogen des Rebstocks. Sie waren in der Mitte durch zwei Gabeln aufrecht gehalten, so daß gerade ein aufrecht stehender Mann passiren konnte; in früherer Zeit jedoch, als man sie bei Volksaufläufen, öffentlichen Festlichkeiten u.s.w. zum Absperren brauchte, wurden sie in halber Mannshöhe über die Straße gezogen und bildeten auf diese Art ein äußerst wirksames Hinderungsmittel.

In dieser Anwendung jedoch habe ich sie nicht mehr gesehen.

In dieser Anwendung jedoch habe ich sie nicht mehr gesehen.

25. Mai 1877

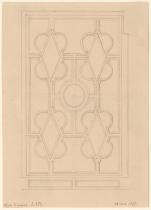

Dieses Haus ist ein Prachtbau und in seiner Art dahier das einzige Beispiel. Wie es dermalen vor uns steht, verdankt es seine Entstehung wahrscheinlich dem Jahr 1535, welche Jahreszahl sich über dem kleinen Thürchen befindet, das von dem Vorplatz des 1. Stocks des Vorderhauses in den Gang des Seitenbaues führt, auf welchem sich jetzt die Stadtkanzlei befindet.

Dieses eben erwähnte Thürchen hat nach dem Vorplatz hin noch den reinen Spitzbogen, s. Ab. [R1515] [Leerstelle] - Der Vorplatz selbst hat seine Eigenthümlichkeit beinahe ganz erhalten und wüßte ich hier jetzt keinen ähnlichen Raum mehr, s. Ab [R1516] [Leerstelle] - Die Eintheilung der Deckenverzierung ist höchst originell trotz ihrer Einfachheit, und der Durchzugsbalken mit seiner einfachen Holzkehlung macht einen vortrefflichen Eindruck. Der große Saal im ersten Stock ist vielfach verändert, der Ofen trägt das Wappen der Limburger, scheint aber dem Anfang des 18. oder höchstens Ende des 17. Jahrh. anzugehören. Die oberen Räume des Hauses sind einfacher gehalten, aber schrecklich verwahrlost; es war darin ein Theil des Archives untergebracht, das nunmehr nach dem neuen Gebäude übergesiedelt wird. Der Treppenthurm im Hofe mit seiner gewundenen Treppe und seiner durchbrochenen Gallerien gehört mit zu den schönsten dieser Art, s. Ab. [R0541] [Leerstelle] und ist ein wahres Muster, das lange nicht genug gewürdigt und erkannt wird; auch die Eisengitter darin sind von zierlicher und kunstreicher Arbeit. In seinem untersten Geschoß befindet sich ein Ziehbrunnen, der nunmehr verschlossen ist, die Endigung des Treppenpfostens trägt einen in Stein gehauenen Löwen, welcher das Limburger Wappen hält. Ein anderer Treppenthurm auf der entgegengesetzten Seite des Hofes am Hinterhaus ist einfacher gehalten, hat aber ein zierliches Portal. Weiter sind die Tragsteine auf der inneren Seite des Seitenbaus nach dem Hofe zu höchst geschmackvoll sowie auch die Thürklopfer

Dieses eben erwähnte Thürchen hat nach dem Vorplatz hin noch den reinen Spitzbogen, s. Ab. [R1515] [Leerstelle] - Der Vorplatz selbst hat seine Eigenthümlichkeit beinahe ganz erhalten und wüßte ich hier jetzt keinen ähnlichen Raum mehr, s. Ab [R1516] [Leerstelle] - Die Eintheilung der Deckenverzierung ist höchst originell trotz ihrer Einfachheit, und der Durchzugsbalken mit seiner einfachen Holzkehlung macht einen vortrefflichen Eindruck. Der große Saal im ersten Stock ist vielfach verändert, der Ofen trägt das Wappen der Limburger, scheint aber dem Anfang des 18. oder höchstens Ende des 17. Jahrh. anzugehören. Die oberen Räume des Hauses sind einfacher gehalten, aber schrecklich verwahrlost; es war darin ein Theil des Archives untergebracht, das nunmehr nach dem neuen Gebäude übergesiedelt wird. Der Treppenthurm im Hofe mit seiner gewundenen Treppe und seiner durchbrochenen Gallerien gehört mit zu den schönsten dieser Art, s. Ab. [R0541] [Leerstelle] und ist ein wahres Muster, das lange nicht genug gewürdigt und erkannt wird; auch die Eisengitter darin sind von zierlicher und kunstreicher Arbeit. In seinem untersten Geschoß befindet sich ein Ziehbrunnen, der nunmehr verschlossen ist, die Endigung des Treppenpfostens trägt einen in Stein gehauenen Löwen, welcher das Limburger Wappen hält. Ein anderer Treppenthurm auf der entgegengesetzten Seite des Hofes am Hinterhaus ist einfacher gehalten, hat aber ein zierliches Portal. Weiter sind die Tragsteine auf der inneren Seite des Seitenbaus nach dem Hofe zu höchst geschmackvoll sowie auch die Thürklopfer

26. Juni 1877

Im Augenblick wird das Haus einer Herstellung unterzogen und ist zu diesem Ende der Kalkputz nach der Seite der Limburgergasse hin heruntergeschlagen worden, wobei es sich zeigte, daß die ganze Seite in Holzarchitektur ausgeführt gewesen mit verzierten Balken in zum Theil ganz originellen Formen.

27. März 1865

Es ist dieß Gitter eine der kunstreichsten Schlosserarbeiten, die sich in Frankfurt vorfinden und scheint mir den Formen nach aus dem Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrh. zu stammen.

Ich müßte mich sehr täuschen, wenn es in seinem Originalzustande nicht mit rother Farbe wäre angestrichen gewesen, sodann wird der Adler versilbert gewesen sein mit goldner Krone, goldnen Fängen und goldnem Schwanz.

Durch diese Thüre und über diese Treppe stieg früher der Kaiser nach der Krönung zum Kaisersaale empor und wurde wohl deßhalb dieselbe so reich verziert. Seit Jahren ist es mein Bestreben, die Aufmerksamkeit auf die Kunstschätze der Vorzeit zu wecken und zu beleben, und wie schwer dieß gelingt, geht daraus hervor, daß bei den mannichfachen Beschreibungen des Römers sowie der Kunstschätze Frankfurts und bei letzterer spärlichem Vorkommen erst in ganz neuer Zeit dieses Gitters hie und da Erwähnung geschieht, ein recht schlagender Beweis, wie wenig bis dato noch der wirkliche Kunstsinn und das wahre selbstständige Urtheil und Verständniß bei denjenigen zum Durchbruch gekommen ist, die in ellenlangen Reden und Schriften sich über Alterthümer und Kunstschätze Frankfurts, behaglich immer einer dem Andern getreulich nachschreibend, ergehen und breit machen, dabei aber das, was offen am Wege vor Jedermanns Augen liegt, wie gewöhnlich, übersehen.

Ich müßte mich sehr täuschen, wenn es in seinem Originalzustande nicht mit rother Farbe wäre angestrichen gewesen, sodann wird der Adler versilbert gewesen sein mit goldner Krone, goldnen Fängen und goldnem Schwanz.

Durch diese Thüre und über diese Treppe stieg früher der Kaiser nach der Krönung zum Kaisersaale empor und wurde wohl deßhalb dieselbe so reich verziert. Seit Jahren ist es mein Bestreben, die Aufmerksamkeit auf die Kunstschätze der Vorzeit zu wecken und zu beleben, und wie schwer dieß gelingt, geht daraus hervor, daß bei den mannichfachen Beschreibungen des Römers sowie der Kunstschätze Frankfurts und bei letzterer spärlichem Vorkommen erst in ganz neuer Zeit dieses Gitters hie und da Erwähnung geschieht, ein recht schlagender Beweis, wie wenig bis dato noch der wirkliche Kunstsinn und das wahre selbstständige Urtheil und Verständniß bei denjenigen zum Durchbruch gekommen ist, die in ellenlangen Reden und Schriften sich über Alterthümer und Kunstschätze Frankfurts, behaglich immer einer dem Andern getreulich nachschreibend, ergehen und breit machen, dabei aber das, was offen am Wege vor Jedermanns Augen liegt, wie gewöhnlich, übersehen.

[kein Datum]

[gedruckter Text eingeklebt, keine Herkunftsangabe und ohne Datum S. E.:]

IV. Der Rabe im Gerichtssaale des Rathhauses.

Nicht mehr vorhanden.

Die Entstehung dieses Wahrzeichens beruht ungefähr auf Folgendem:

Im Jahre 1606 wurde ein gewisser Hans Reible, ein Hosenstricker aus Ekelshausen, wegen Mordversuchs, den er an seinem Meister Jacob Schregel auf Anstiften von dessen Ehefrau verübte, allhier gefänglich eingezogen und am 2. September 1608 zum Tode verurtheilt und hingerichtet. v. Lersner lässt sich darüber in seiner Chronik von Frankfurt B. I. p. 498 wörtlich also vernehmen:

„Als dieser Thäter das Juramentum Calumniae praestirte, ist eine Raab zum Schornstein durch das Camin in das Gericht geflohen, sich in der Zeit, da er den Eyd geleistet, über ihn herumgeschwungen, und nachmals wiederum zum Römer durch die Fenster hinaus geflogen, diese Historia stehet abgemahlet oben im Saal wo offentlich Gericht gehalten wird, und nennt man es das Wahrzeichen auf diesem Saal.“

Diese Abbildung ist jetzt nicht mehr vorhanden, wie überhaupt die ganze Sache höchst zweifelhaft erscheint.

[Ende des gedruckten Textes S. E.]

Gwinner beschreibt das Bild näher, jedoch ohne Angabe der Quelle. vid. Gwinner, Kunst und Künstler, p. 507.

IV. Der Rabe im Gerichtssaale des Rathhauses.

Nicht mehr vorhanden.

Die Entstehung dieses Wahrzeichens beruht ungefähr auf Folgendem:

Im Jahre 1606 wurde ein gewisser Hans Reible, ein Hosenstricker aus Ekelshausen, wegen Mordversuchs, den er an seinem Meister Jacob Schregel auf Anstiften von dessen Ehefrau verübte, allhier gefänglich eingezogen und am 2. September 1608 zum Tode verurtheilt und hingerichtet. v. Lersner lässt sich darüber in seiner Chronik von Frankfurt B. I. p. 498 wörtlich also vernehmen:

„Als dieser Thäter das Juramentum Calumniae praestirte, ist eine Raab zum Schornstein durch das Camin in das Gericht geflohen, sich in der Zeit, da er den Eyd geleistet, über ihn herumgeschwungen, und nachmals wiederum zum Römer durch die Fenster hinaus geflogen, diese Historia stehet abgemahlet oben im Saal wo offentlich Gericht gehalten wird, und nennt man es das Wahrzeichen auf diesem Saal.“

Diese Abbildung ist jetzt nicht mehr vorhanden, wie überhaupt die ganze Sache höchst zweifelhaft erscheint.

[Ende des gedruckten Textes S. E.]

Gwinner beschreibt das Bild näher, jedoch ohne Angabe der Quelle. vid. Gwinner, Kunst und Künstler, p. 507.

Unten am Fuße des Pfeilers als Sockelverzierung eine Figur mit entblößtem Hintern sitzend, in ganz unzweifelhafter Verrichtung begriffen. Fig. 4. Auf dem Pfeiler nach dem Fahrthor hin, in gleicher Höhe mit dem Mittelbild sah man die Figur eines Scharfrichters, welcher einen abgehauenen Kopf zeigt. Fig. 1. Auf dem Pfeiler nach dem Römer hin endlich eine weibliche Figur, die sich in die rechte Brust sticht (?), Fig. 3.

Nun waren noch sonstige Verzierungen, Blätter, Ornamente und Médaillons mit Köpfen, welche aber keine weitere Beziehung zu der oben erwähnten Geschichte hatten, sondern nur als Schmuck dienten, angebracht, alles in Sandstein gehauen, jedoch roh. Geschnitzte Friese liefen an den Ueberhängen hin u.s.w.

Bereits Ende der dreißiger Jahre wurde die Figur oben im Giebel entfernt, später das Haus reparirt, neu angestrichen und unten Läden eingerichtet, dabei entfernte man die Friese, und die Steinbilder wurden durch den hölzernen Erker verdeckt, bis sie soeben wieder freigelegt wurden, allein nur, um auf immer zu verschwinden, sie sind zerschlagen worden. Im Innern des Hauses steht die Brandmauer nach dem Nachbarhause Alt Limburg zu I.158 (17) auf mächtigen Schwibbogen, die auf ein höheres Alter deuten, Fig. 6.

Nun waren noch sonstige Verzierungen, Blätter, Ornamente und Médaillons mit Köpfen, welche aber keine weitere Beziehung zu der oben erwähnten Geschichte hatten, sondern nur als Schmuck dienten, angebracht, alles in Sandstein gehauen, jedoch roh. Geschnitzte Friese liefen an den Ueberhängen hin u.s.w.

Bereits Ende der dreißiger Jahre wurde die Figur oben im Giebel entfernt, später das Haus reparirt, neu angestrichen und unten Läden eingerichtet, dabei entfernte man die Friese, und die Steinbilder wurden durch den hölzernen Erker verdeckt, bis sie soeben wieder freigelegt wurden, allein nur, um auf immer zu verschwinden, sie sind zerschlagen worden. Im Innern des Hauses steht die Brandmauer nach dem Nachbarhause Alt Limburg zu I.158 (17) auf mächtigen Schwibbogen, die auf ein höheres Alter deuten, Fig. 6.

Juni 1862

[Gestrichener Text, dennoch lesbar S. E.: Im Hausgang 3 Blindbogen, welche die sehr dicke Brandmauer tragen.

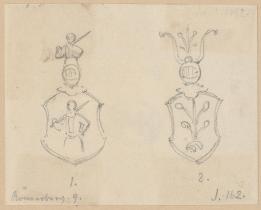

An zwei Tragsteinen unter dem 1ten Stock Fig. 1. und 2. eingehauen. Unterbau massiv mit reicher Meißelarbeit. Im Hofe ein Ausfahrtsthor nach dem Gäßchen und über dem Thor das Wappen Fig. 1 in reicher Verzierung in Stein gehauen.]

[Bleistiftnachtrag, gestrichen, schlecht lesbar S. E.: Ist neu und besser zu redigiren, zumal mir zwei alte Originalzeichnungen zugegangen sind, welche den Hof des Hauses nach zwei Richtungen hin gesehen, darstellen.]

[Bleistiftnachtrag S. E.:] Zwei alte Zeichnungen, welche sich in meinem Besitz befinden, auf deren einer am Hinterhaus im Hofe die Jahreszahl 1667 angebracht ist, deuten auf einen damals beendigten Neubau. Als Eigenthümer erscheint damals ein gewisser Herr Fels, derselbe oder vielleicht auch sein Sohn war 1698 noch im Besitz des Hauses. s. Lit. I.161. Hausurkunden.

Das jetzt vor Augen stehende Gebäude sammt Hinterhaus scheint wahrscheinlich 1698 neu aufgeführt oder in seine jetzige Form gebracht zu seyn.

An zwei Tragsteinen unter dem 1. Stock die Wappen 1. und 2. eingehauen, an dem nach dem Gäßchen hin gelegenen hohen Einfahrtsthor im Hofe das Wappen 1. in reicher Verzierung in Stein gehauen.

Im Hausgang des Vorderhauses 3 Blindbogen, welche die sehr dicke Brandmauer tragen.

Die beiden erwähnten Zeichnungen sind äußerst interessant und geben ein vollständiges Bild der damals herrschenden Bauweise. [Ende des Nachtrags S. E.]

An zwei Tragsteinen unter dem 1ten Stock Fig. 1. und 2. eingehauen. Unterbau massiv mit reicher Meißelarbeit. Im Hofe ein Ausfahrtsthor nach dem Gäßchen und über dem Thor das Wappen Fig. 1 in reicher Verzierung in Stein gehauen.]

[Bleistiftnachtrag, gestrichen, schlecht lesbar S. E.: Ist neu und besser zu redigiren, zumal mir zwei alte Originalzeichnungen zugegangen sind, welche den Hof des Hauses nach zwei Richtungen hin gesehen, darstellen.]

[Bleistiftnachtrag S. E.:] Zwei alte Zeichnungen, welche sich in meinem Besitz befinden, auf deren einer am Hinterhaus im Hofe die Jahreszahl 1667 angebracht ist, deuten auf einen damals beendigten Neubau. Als Eigenthümer erscheint damals ein gewisser Herr Fels, derselbe oder vielleicht auch sein Sohn war 1698 noch im Besitz des Hauses. s. Lit. I.161. Hausurkunden.

Das jetzt vor Augen stehende Gebäude sammt Hinterhaus scheint wahrscheinlich 1698 neu aufgeführt oder in seine jetzige Form gebracht zu seyn.

An zwei Tragsteinen unter dem 1. Stock die Wappen 1. und 2. eingehauen, an dem nach dem Gäßchen hin gelegenen hohen Einfahrtsthor im Hofe das Wappen 1. in reicher Verzierung in Stein gehauen.

Im Hausgang des Vorderhauses 3 Blindbogen, welche die sehr dicke Brandmauer tragen.

Die beiden erwähnten Zeichnungen sind äußerst interessant und geben ein vollständiges Bild der damals herrschenden Bauweise. [Ende des Nachtrags S. E.]

28. Februar 1876

Seit ungefähr drei Wochen hat der Abbruch der letzten Reste der ehemaligen Oranienburg begonnen und kam dabei nichts weiter bemerkenswerthes zu Tage, es waren nur die von dem Hauptabbruch im Jahr 1850 stehen gebliebenen Reste mit einigen Giebeln aus dem Anfang des 17. oder Ende des 16. Jahrh. Ich wohnte damals dem Abbruch bei und sah die alten Gebäude fallen, die in den Erdgeschossen eine Menge fester gewölbter Räume hatten. Man trat durch ein großes Thor in den Hof, der die Gasse abschloß, gegenüber lag das alte Hauptgebäude und hinter diesem ein großer schattiger Garten mit schönen Lindenalleen und Springbrunnen, der in den 20er Jahren ein beliebter Vergnügungsort war und Vauxhall hieß. Ein ziemlich geräumiger Tanzsaal befand sich in dem Haupthause, in welchem gewöhnlich die Brunnenfahrten gefeiert wurden, ebenso Hochzeiten u.s.w. Die ganze Localität war einsam und traulich und wurde der Garten durch die alte Stadtmauer begränzt. Links stieß er an die Peterskirchhöfe, rechts an die Bleichgärten der Radgasse und gewährte von der Stadtmauer aus gesehen einen recht eigenthümlichen Eindruck mit dem Dom im Hintergrunde.

Nach dem Zwinger hin stand noch ein altes Häuschen

Nach dem Zwinger hin stand noch ein altes Häuschen

4. Juni 1876

Gehört zu dem Hause Stiftsstraße (Schlimmauer) 6, ist seit 14 Tagen abgebrochen um von Grund aus neu aufgebaut zu werden. Stammte aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahrh., hatte einen massiven Unterbau, dessen Thüre ein Rundbogen überdeckt war und von einem Rundstab umzogen wurde, der an seiner senkrechten Verlängerung in einen gewundenen Sockel auslief und säulenartig abschloß.