Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Dom

14. April 1882

Die Sitte, Menschen und Thiere bei Neubauten einzumauern, um den Gebäuden dem alten Glauben nach mehr Festigkeit zu verleihen, hat eine neue Bestätigung gefunden, indem Herr Senator von Oven in der Judengasse bei dem Abbruch eines Hauses ein Abbild eines Thieres vorgefunden hat.

Ein weiterer Beleg dazu findet sich bei dem Abbruch der alten Domdechaneigebäude, woselbst man in einer Nische das Gerippe einer Henne fand. Ebenso unter dem Boden des Gartengebäudes die Reste eines menschlichen Gerippes.

s. meine Notiz, Band III, p. 20.

Wie es sich mit den Gebeinen eines jungen Menschen verhält, welche man im Saalhofe bei einem Abbruch gefunden, weiß ich nicht. Der Fall aber giebt zu denken.

s. Hüsgen, Art. Magazin, Frankf. 1790, Seite 584.

s. Faber, Beschreib. Frankf. 1788, I. Seite 256.

Goethe erwähnt in dem Aufsatz „Serbische Lieder“ dieses Gebrauches in Serbien ebenfalls. s. Goethe vollst. Ausgabe letzter Hand, Stuttgart u. Tübingen, Cotta 1833, Band 46, p. 311, 326.

Ebenso mag es mit dem Steinbild des Mönches beschaffen seyn, der wahrscheinlich zu diesem Zweck als Abbild einer menschlichen Figur eingemauert war.

s. Drei Sauköpfe, Band 5, p. 49 u. ff.

Ein weiterer Beleg dazu findet sich bei dem Abbruch der alten Domdechaneigebäude, woselbst man in einer Nische das Gerippe einer Henne fand. Ebenso unter dem Boden des Gartengebäudes die Reste eines menschlichen Gerippes.

s. meine Notiz, Band III, p. 20.

Wie es sich mit den Gebeinen eines jungen Menschen verhält, welche man im Saalhofe bei einem Abbruch gefunden, weiß ich nicht. Der Fall aber giebt zu denken.

s. Hüsgen, Art. Magazin, Frankf. 1790, Seite 584.

s. Faber, Beschreib. Frankf. 1788, I. Seite 256.

Goethe erwähnt in dem Aufsatz „Serbische Lieder“ dieses Gebrauches in Serbien ebenfalls. s. Goethe vollst. Ausgabe letzter Hand, Stuttgart u. Tübingen, Cotta 1833, Band 46, p. 311, 326.

Ebenso mag es mit dem Steinbild des Mönches beschaffen seyn, der wahrscheinlich zu diesem Zweck als Abbild einer menschlichen Figur eingemauert war.

s. Drei Sauköpfe, Band 5, p. 49 u. ff.

19. März 1884

Schon im Jahr 1877 habe ich für meine Sammlung eine Ansicht des schmalen Hofes dieses Hauses angefertigt, welche ein so eigenthümliches Gepräge aufweist, daß ich mich veranlaßt fand, den nun schon seit einigen Jahren zur Ausführung gelangten Durchbruch von der Schnurgasse her, welcher den Namen Battonstraße führt, ebenfalls zu zeichnen, da derselbe eine Offenlegung dieses Hofes veranlaßte und den Einblick von der entgegengesetzten Seite ermöglichte. Bei der obenerwähnten Aufnahme war erst ein Haus der späteren Durchbruchstelle niedergelegt und sind die Sprießen, welche an die benachbarten Mauern angesetzt wurden, deutlich auf dem Bilde zu sehen.

Vergleiche Klostergasse 25 A.78, Band 7 Seite 93.

Vergleiche Klostergasse 25 A.78, Band 7 Seite 93.

25. September [18]87

Seit ungefähr 7 Wochen ist das Täfelwerk des großen Saales an einen Engländer verkauft, und als ich am 20. d. das Haus besuchte, war es bereits herausgenommen und schon beinahe vollständig durch eine neue Täfelung von Tannenholz ersetzt. Diese Umwandlung ist nicht ohne Geschmack und Verständniß geschehen, jedoch fallen dabei die in das Holz kunstvoll eingelegten Verzierungen weg sowie die prächtigen Schlosserarbeiten an den Thüren und die geschnitzten Figuren und in Thon modellirten Wappen. Ein neuer sogenannter Riemenboden liegt bereits und ist nichts gespart an Schönheit und Eleganz, allein es fehlt der eigentliche und eigenthümliche Akkord, in dem das ganze Zimmer eingestimmt war. Die vollständig erhaltene Decke mit ihren Stuckverzierungen in geschmackvoller Eintheilung ist geblieben aus dem einfachen Grunde, weil sie nicht weggenommen werden konnte, sonst wäre sie wahrscheinlich auch versilbert oder vergoldet worden.

So wenig nun es dem jetzigen Eigenthümer des Hauses verwehrt werden kann, wenn er soviel Nutzen als möglich aus dem Hause zieht, um so mehr ist es zu beklagen, daß dieses in unserer Stadt einzige Objekt den Weg

So wenig nun es dem jetzigen Eigenthümer des Hauses verwehrt werden kann, wenn er soviel Nutzen als möglich aus dem Hause zieht, um so mehr ist es zu beklagen, daß dieses in unserer Stadt einzige Objekt den Weg

19. März 1884

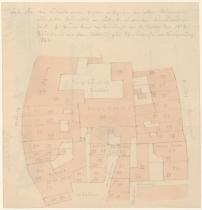

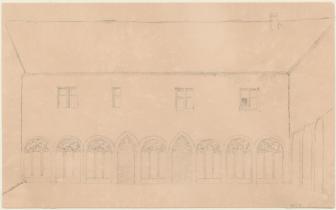

Bei der Verlängerung der Schnurgasse und deren Durchbruch nach der Klostergasse wurde ein Theil der Hinterhäuser der Klostergasse sowie die Hinterhäuser des Gäßchens an dem Hause zur Sanduhr und dieses Haus selbst blosgelegt und es entfaltete sich ein Bild eines Theiles der ältesten Stadtgegend, was in seiner Eigenthümlichkeit den Charakter unserer Altstadt auf eine Weise darstellt, wie sie wohl nicht zum Zweitenmale sich darbieten wird. Durch die in Angriff genommenen Neubauten der Battonstraße wird dieser Anblick bald unseren Augen durch Zubauen und Abbrechen entschwunden seyn und wurde von mir grade noch im letzten Augenblick untersucht und gezeichnet. Der alte Holz- und Lehmwandbau kommt vermischt mit dem Schieferbeschlag hier recht eigentlich zur Geltung, obwohl er bereits in früheren Blättern zur Genüge dargestellt ist. Diese Darstellung zeigt die nunmehr offen gelegten kleinen und schmalen Höfe, welche von dem Ellnbogengäßchen hierher ausmünden, wozu der Hof des Hauses A.67, Dominikanergasse 14 sowie die Mündung des Höfchens A.77, Klostergasse (Predigergasse) 23 mit seinem Treppenthurm gehören.

Das letztere Haus zeigt nun in seiner blosgelegten Wand so recht die alte Zeit, dürfte aber ebenfalls nicht mehr lange so bleiben. Es war von dem Nachbarhause A.78, Klostergasse 25 durch ein schmales Aliment getrennt, in welcher es das Lichtrecht hatte und sieht mit seiner nunmehr auf ein Außenseits nicht berechneten Wand seltsam genug aus. Es heißt zu den Weissen Tauben und wird heute eine Wirthschaft geringeren Grades darin betrieben. Auf der Zeichnung bildet es das Eck. Im Augenblick werden die Fundamente zu einem, die ganze Seite verdeckenden Bau ausgemauert, und

Das letztere Haus zeigt nun in seiner blosgelegten Wand so recht die alte Zeit, dürfte aber ebenfalls nicht mehr lange so bleiben. Es war von dem Nachbarhause A.78, Klostergasse 25 durch ein schmales Aliment getrennt, in welcher es das Lichtrecht hatte und sieht mit seiner nunmehr auf ein Außenseits nicht berechneten Wand seltsam genug aus. Es heißt zu den Weissen Tauben und wird heute eine Wirthschaft geringeren Grades darin betrieben. Auf der Zeichnung bildet es das Eck. Im Augenblick werden die Fundamente zu einem, die ganze Seite verdeckenden Bau ausgemauert, und

22. Oktober 1881

An dem Umbau der Klostergebäude zu einer Schule wird im Augenblick angefangen zu arbeiten und fand ich bei dieser Gelegenheit, daß mehrere Zimmer des Erdgeschosses der stehengebliebenen Gebäude mit geschmackvoll eingetheilten und ausgeführten Stuckdecken versehen waren.

Es sind dieß die Häuser, welche den inneren Kreuzgang einschließen und werden bei der Wiederherstellung in baulichem Stand diese Ornamente wahrscheinlich zu Grunde gehen.

Der Hof mit dem Blick auf die Kirche macht im Augenblick durch sein vernachlässigtes Aussehen einen äußerst malerischen Eindruck, namentlich die Kirche, welche verwahrlost und als Magazin bisher benutzt, außerordentlich trübselig dreinschaut. Die ganze Gegend ist total verändert und wird bald kaum wieder zu erkennen seyn.

Es sind dieß die Häuser, welche den inneren Kreuzgang einschließen und werden bei der Wiederherstellung in baulichem Stand diese Ornamente wahrscheinlich zu Grunde gehen.

Der Hof mit dem Blick auf die Kirche macht im Augenblick durch sein vernachlässigtes Aussehen einen äußerst malerischen Eindruck, namentlich die Kirche, welche verwahrlost und als Magazin bisher benutzt, außerordentlich trübselig dreinschaut. Die ganze Gegend ist total verändert und wird bald kaum wieder zu erkennen seyn.

Buchstabe M

Mendelssohn-Bartholdy, Felix

2. Mai 1872

Behufs der Aufnahme einer Ansicht von einem Theile der alten Mainbrücke und Sachsenhausen verweilte ich einige Stunden bei dem Brückengelderheber Leux, in dessen auf der Frankfurter Seite gelegenen Häuschen des eisernen Stegs. Während unserer Unterhaltung passirte Herr Rath Jeurenaud (Mendelssohns Schwager) den Steg und Leux, der nicht wußte, daß ich mit demselben genauer bekannt war, erzählte mir in seinem originellen und kräftigen Sachsenhäuser Dialekt folgende kleine Anekdote:

Gugge Se, do der Mann mit dem weiße Krollekopp,

der wo ewe vorbeigange is, is der Herr Rath

Schahnrenoh, ich sag Ihne, deß is der Ihne e Mann,

kreuzbrav unn gar net stolz, der redd mit e jedem unn

bleibt bei uns Leut uff der Gaß stehe; so oft ich en seh, fällt

mer e Geschicht ein, die emol seiner Schwester bassirt

is, gucke Se grad do driwwe in dem große weiße

Hauswersch (Alte Mainzergasse 3, Lit. I.62) do hot

se bei ihrer Mutter, bei der alte Frau Parrern

Schahrenoh gewohnt un sie war domols (1837)

grad Hochzeitern mit eme Mussigus, ach wie hot er

doch gehaaße, er war aus Berlin - no, es duht nix,

es wird mer schon einfalle - e Mussigus, wisse awer

kann so e Lethsemer *) wie der Scheker und der Oechsner

is, naa es war enn so annerer Mussigus so wie

se im Theater sinn, un ich hab grad vor dem Haus

*) Lethsen (Leisem, Lethsame) die Geige.

Lethsame, der Musikant / Gaunersprache, Wörterbuch Wien 1854, im Auftrag der Polizei-Direktion erschienen)

Gugge Se, do der Mann mit dem weiße Krollekopp,

der wo ewe vorbeigange is, is der Herr Rath

Schahnrenoh, ich sag Ihne, deß is der Ihne e Mann,

kreuzbrav unn gar net stolz, der redd mit e jedem unn

bleibt bei uns Leut uff der Gaß stehe; so oft ich en seh, fällt

mer e Geschicht ein, die emol seiner Schwester bassirt

is, gucke Se grad do driwwe in dem große weiße

Hauswersch (Alte Mainzergasse 3, Lit. I.62) do hot

se bei ihrer Mutter, bei der alte Frau Parrern

Schahrenoh gewohnt un sie war domols (1837)

grad Hochzeitern mit eme Mussigus, ach wie hot er

doch gehaaße, er war aus Berlin - no, es duht nix,

es wird mer schon einfalle - e Mussigus, wisse awer

kann so e Lethsemer *) wie der Scheker und der Oechsner

is, naa es war enn so annerer Mussigus so wie

se im Theater sinn, un ich hab grad vor dem Haus

*) Lethsen (Leisem, Lethsame) die Geige.

Lethsame, der Musikant / Gaunersprache, Wörterbuch Wien 1854, im Auftrag der Polizei-Direktion erschienen)

an der Iwwerfahrt in meim Ache gestanne

un hab zugeguckt, - ich war domals noch Färjer -,

unn do hot die owe im dritte Stock an eme Fen-

ster gestanne unn ihr Hochzeiter newer er, un

un do hot se als met jemand, der im zwaade

Stock an eme Fenster war, Bosse gemacht unn

gegalert unn als gegalert unn sich dem Fenster

enaus gelegt, unn ich hab als do in meim Ache

gestanne und hab zugeguckt, unn uff aamal

awer krieht se deß Iwwergewicht unn duht der

Ihne en Krisch, do hot se ihr Hochzeiter awwer an

der Woll krieht unn hot se widder erein gezoge,

unn ich hab als do in meim Ache gestanne unn

hab zugeguckt. -

Diese Erzählung ist ziemlich wortgetreu nachgeschrieben und zwar unter dem augenblicklichen Eindruck, jedoch ist der Dialekt, der ihr den größten Theil des Reizes verleiht, außerordentlich schwer zu lesen und kann nur von einem das Idiom durch und durch kennenden Eingeborenen unternommen werden. Interessant bleibt die geschilderte Begebenheit aber doch.

un hab zugeguckt, - ich war domals noch Färjer -,

unn do hot die owe im dritte Stock an eme Fen-

ster gestanne unn ihr Hochzeiter newer er, un

un do hot se als met jemand, der im zwaade

Stock an eme Fenster war, Bosse gemacht unn

gegalert unn als gegalert unn sich dem Fenster

enaus gelegt, unn ich hab als do in meim Ache

gestanne und hab zugeguckt, unn uff aamal

awer krieht se deß Iwwergewicht unn duht der

Ihne en Krisch, do hot se ihr Hochzeiter awwer an

der Woll krieht unn hot se widder erein gezoge,

unn ich hab als do in meim Ache gestanne unn

hab zugeguckt. -

Diese Erzählung ist ziemlich wortgetreu nachgeschrieben und zwar unter dem augenblicklichen Eindruck, jedoch ist der Dialekt, der ihr den größten Theil des Reizes verleiht, außerordentlich schwer zu lesen und kann nur von einem das Idiom durch und durch kennenden Eingeborenen unternommen werden. Interessant bleibt die geschilderte Begebenheit aber doch.

12. September 1863

D. O. M. S.

Campostris viridi Surgens decet pito Villa

Quae tibi funduntur candida vota cape:

Sit tibi grata quies! sint sancte silentia rebus

Este procul fures! sit procul Jgnis Aqua

Martis et arma procul. tantum ferat arma coloni.

Pinque solum! Dominis commoda mille ferat

Haec, fundator rox est sic corde precandur

Tumodo dic rotis O DEUS alme PLACET.

Diese Inschrift befindet sich auf einem sorgfältig behauenen Stein in die Wand des Hauses eingemauert,

dicht neben dem Eingangsthore an der Gärtnerwohnung.

Campostris viridi Surgens decet pito Villa

Quae tibi funduntur candida vota cape:

Sit tibi grata quies! sint sancte silentia rebus

Este procul fures! sit procul Jgnis Aqua

Martis et arma procul. tantum ferat arma coloni.

Pinque solum! Dominis commoda mille ferat

Haec, fundator rox est sic corde precandur

Tumodo dic rotis O DEUS alme PLACET.

Diese Inschrift befindet sich auf einem sorgfältig behauenen Stein in die Wand des Hauses eingemauert,

dicht neben dem Eingangsthore an der Gärtnerwohnung.

25. Mai 1886

Ein Haus mit einem steilen Treppengiebel von höchst alterthümlichem Aussehen mit einem in der östl. Stirnwand angebrachten, die Zinnen überragenden Schornstein; er ist im gegenwärtigen Augenblick in totalem Umbau begriffen, indem die Zinnen des Giebels in die Behufs des Aufbaus zweier Stockwerke und der dadurch nothwendig gewordenen Erhöhung der Mauer in dieselbe eingebaut werden und somit verschwinden, was dem Hause seinen Charakter vollständig nimmt.

Auf der Abbildung [R0314], welche den Hof des Hauses Klostergasse 2, A.40 darstellt, ist dieser Giebel über der Mauer des Eingangsthores gut zu sehen.

Auf der Abbildung [R0314], welche den Hof des Hauses Klostergasse 2, A.40 darstellt, ist dieser Giebel über der Mauer des Eingangsthores gut zu sehen.

31. August 1883

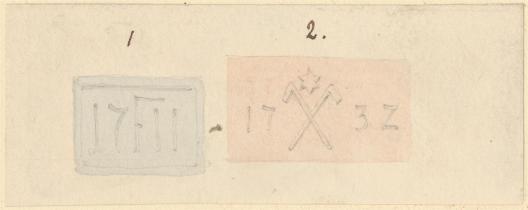

Im gegenwärtigen Augenblick wird der Thurm nebst der anstoßenden Stadtmauer theilweise abgebrochen und hielt ich es für angezeigt, von der Mauer sowohl, soweit dieselbe noch aufrecht steht, sowie von dem Thurm genaue Zeichnungen zu nehmen. Die Entstehungszeit dürfte etwa um das Jahr 1140 bestimmt werden, doch scheint der Thurm jünger zu seyn und wurde erst später an die Mauer angelehnt. Die äußerst unregelmäßig von Bruchsteinen aufgeführte Stadtmauer, s. Abb., wurde bei dem Brand von 1711 nur theilweise zerstört und zeigt in ihrer Ausführung hier und da noch die ganz alte Art der Ausführung, nämlich den Anfang des 13. Jahrh. Im Lauf der Zeit wurde sie vielfach entstellt, die Schießlöcher zugemauert, Anbauten gemacht und wieder entfernt, bis in neuester Zeit ihre gänzliche Freilegung wieder eine Untersuchung gestattete, s. Ab.

Es wird nicht lange dauern, so ist sie gänzlich verschwunden, und man wird die Stelle nicht mehr erkennen, wo sie gestanden. S. Batton Bd. 1, p. 87.

S. Stadtmauer am Einhorn A.15, A.16, Klosterg. 34, 36.

Es wird nicht lange dauern, so ist sie gänzlich verschwunden, und man wird die Stelle nicht mehr erkennen, wo sie gestanden. S. Batton Bd. 1, p. 87.

S. Stadtmauer am Einhorn A.15, A.16, Klosterg. 34, 36.