Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Dom

4

III.

Die Maurerkelle im Dom.

Nicht mehr vorhanden. (Abb. 3.)

Im Dom an dem zweiten Pfeiler rechts beim Eingang ganz oben über dem Kapital, wo das Gewölbe aufsitzt, bemerkte man einen dunklen Körper, der einem Messerstiel von unten gesehen nicht unähnlich war. Es sollte dies der Stiel einer Maurerkelle sein, die mit der Spitze in die Mauer gesteckt seit langer Zeit ihren Ruf als Wahrzeichen des hiesigen Domes zu bewahren wusste. Bei der vor zwei und drei Jahren stattgehabten Restauration der Kirche kam man natürlich auch an jene durch die Sage geheiligte, freilich sehr schwer zugängliche Stelle und es ergab sich, dass die Phantasie des Volkes seit wer weiss wie langer Zeit an einem Rüsthaken hing, den man fälschlich für den Schaft einer Maurerkelle gehalten hatte; er wurde entfernt. Die Topographie ist um eine Notiz reicher und unsere Stadt um ein Wahrzeichen ärmer geworden.

IV.

Der Rabe im Gerichtssaale des Rathhauses.

Nicht mehr vorhanden.

Die Entstehung dieses Wahrzeichens beruht ungefähr auf Folgendem:

Im Jahre 1606 wurde ein gewisser Hans Reible, ein Hosenstricker aus Ekelshausen, wegen Mordversuchs, den er an seinem Meister Jacob Schregel auf Anstiften von dessen Ehefrau verübte, allhier gefänglich eingezogen und am 2. September 1608 zum Tode verurtheilt und hingerichtet. v. Lersner lässt sich darüber in seiner Chronik von Frankfurt B. I. p. 498 wörtlich also vernehmen:

„Als dieser Thäter das Juramentum Calumniae praestirte, ist eine Raab zum Schornstein durch das Camin in das Gericht geflohen, sich in der Zeit, da er den Eyd geleistet, über ihn herumgeschwungen, und nachmals wiederum zum Römer durch das Fenster hinaus geflogen, diese Historia stehet abgemahlet oben im Saal wo offentlich Gericht gehalten wird, und nennt man es das Wahrzeichen auf diesem Saal“

Diese Abbildung ist jetzt nicht mehr vorhanden, wie überhaupt die ganze Sache höchst zweifelhaft erscheint.

III.

Die Maurerkelle im Dom.

Nicht mehr vorhanden. (Abb. 3.)

Im Dom an dem zweiten Pfeiler rechts beim Eingang ganz oben über dem Kapital, wo das Gewölbe aufsitzt, bemerkte man einen dunklen Körper, der einem Messerstiel von unten gesehen nicht unähnlich war. Es sollte dies der Stiel einer Maurerkelle sein, die mit der Spitze in die Mauer gesteckt seit langer Zeit ihren Ruf als Wahrzeichen des hiesigen Domes zu bewahren wusste. Bei der vor zwei und drei Jahren stattgehabten Restauration der Kirche kam man natürlich auch an jene durch die Sage geheiligte, freilich sehr schwer zugängliche Stelle und es ergab sich, dass die Phantasie des Volkes seit wer weiss wie langer Zeit an einem Rüsthaken hing, den man fälschlich für den Schaft einer Maurerkelle gehalten hatte; er wurde entfernt. Die Topographie ist um eine Notiz reicher und unsere Stadt um ein Wahrzeichen ärmer geworden.

IV.

Der Rabe im Gerichtssaale des Rathhauses.

Nicht mehr vorhanden.

Die Entstehung dieses Wahrzeichens beruht ungefähr auf Folgendem:

Im Jahre 1606 wurde ein gewisser Hans Reible, ein Hosenstricker aus Ekelshausen, wegen Mordversuchs, den er an seinem Meister Jacob Schregel auf Anstiften von dessen Ehefrau verübte, allhier gefänglich eingezogen und am 2. September 1608 zum Tode verurtheilt und hingerichtet. v. Lersner lässt sich darüber in seiner Chronik von Frankfurt B. I. p. 498 wörtlich also vernehmen:

„Als dieser Thäter das Juramentum Calumniae praestirte, ist eine Raab zum Schornstein durch das Camin in das Gericht geflohen, sich in der Zeit, da er den Eyd geleistet, über ihn herumgeschwungen, und nachmals wiederum zum Römer durch das Fenster hinaus geflogen, diese Historia stehet abgemahlet oben im Saal wo offentlich Gericht gehalten wird, und nennt man es das Wahrzeichen auf diesem Saal“

Diese Abbildung ist jetzt nicht mehr vorhanden, wie überhaupt die ganze Sache höchst zweifelhaft erscheint.

Bei dieser Gelegenheit will ich nicht unterlassen, die spärlichen Reste alter Zeit, welche sich in Sachsenhausen vorfinden, hier der leichteren Uebersicht wegen zusammenzustellen; es gehören dahin das alte Kreuzfragment, welches ehemals auf dem Wendelsweg lag und nunmehr verschwunden ist, s. Ab., sodann der Schlußstein der Catharinencapelle sammt einigen Bogen und Gurtstücken, der Hund mit dem Kind (Wahrzeichen) und die beiden ebengenannten Steine. Weiter ist mir vor der Hand nichts bekannt.

Meine oben ausgesprochenen Vermuthungen über die Steine, welche dermalen als Wasserbehälter dienen, wurde mir von Kundigen vielfach bestritten und behauptet, es seyen von jeher Wasserbehälter und keine Capitele gewesen; es mag seyn, ich will nicht eigensinnig auf meiner Meinung beharren, jedenfalls aber sind sie sehr alt.

Derjenige, welcher mich in meiner Meinung schwankend machte, war der Dombaumeister Denzinger und auf sein Urtheil halte ich große Stücke, denn er ist einer derjenigen, die wirklich etwas verstehen und nicht blos mit Geschwätz um sich werfen.

Meine oben ausgesprochenen Vermuthungen über die Steine, welche dermalen als Wasserbehälter dienen, wurde mir von Kundigen vielfach bestritten und behauptet, es seyen von jeher Wasserbehälter und keine Capitele gewesen; es mag seyn, ich will nicht eigensinnig auf meiner Meinung beharren, jedenfalls aber sind sie sehr alt.

Derjenige, welcher mich in meiner Meinung schwankend machte, war der Dombaumeister Denzinger und auf sein Urtheil halte ich große Stücke, denn er ist einer derjenigen, die wirklich etwas verstehen und nicht blos mit Geschwätz um sich werfen.

25. Mai 1873

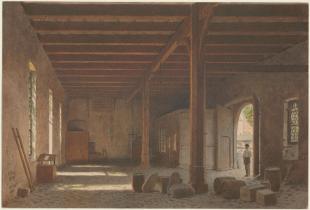

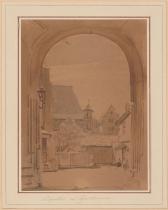

Die Niederlegung des Gebäudes wird nächstens beginnen, beleuchten wir also noch einmal die Räumlichkeiten soweit es möglich ist und suchen in Schrift und Bild, der Nachwelt eine deutliche Erinnerung zu hinterlassen. Von außen hat das Gebäude trotz seiner Einfachheit einen imposanten Charakter und macht mit der übrigen

mich nicht entschließen konnte, dieselbe auf meine Abbildung [R0382] mit aufzunehmen. Die beiden Figuren stellen den Hl. Bartholomäus und Karl den Großen dar und scheinen stark restaurirt zu seyn.

Der Eingang zu diesem Raum geschah durch das große Thor, das sich dem südlichen Portale des Domes schräg gegenüber befand, ein zweites nach dem Rosenplätzchen mündendes Thor, das die Ausfahrt wesentlich erleichtert, indem das Wenden im Innern des Gebäudes vermieden wurde, ist neueren Ursprungs. Noch ein Eingang befand sich in der Mauer nach dem Bestätteramtsgebäude, ebenso wie eine Thüre nach dem Hofe. In diesem Raum befand sich die Stadtwage und war derselbe stets mit Fässern und Ballen belagert.

Zu den Räumen des oberen Stocks gelangte man über die in dem anstoßenden Bestätteramtsgebäude liegende Treppe, die jedenfalls ihre Entstehung einer späteren Zeit verdankt, wie aus den Verschneidungen der Stäbe an der durch die westliche Giebelwand gebrochenen Thüre, zu welcher sie führt, zu ersehen ist. Wahrscheinlich wurde diese Einrichtung erst um die Mitte des 17. Jahrh. gemacht. In dem ersten Stock, welcher einen geräumigen Saal enthält, ist ein Theil des städtischen Archivs

Der Eingang zu diesem Raum geschah durch das große Thor, das sich dem südlichen Portale des Domes schräg gegenüber befand, ein zweites nach dem Rosenplätzchen mündendes Thor, das die Ausfahrt wesentlich erleichtert, indem das Wenden im Innern des Gebäudes vermieden wurde, ist neueren Ursprungs. Noch ein Eingang befand sich in der Mauer nach dem Bestätteramtsgebäude, ebenso wie eine Thüre nach dem Hofe. In diesem Raum befand sich die Stadtwage und war derselbe stets mit Fässern und Ballen belagert.

Zu den Räumen des oberen Stocks gelangte man über die in dem anstoßenden Bestätteramtsgebäude liegende Treppe, die jedenfalls ihre Entstehung einer späteren Zeit verdankt, wie aus den Verschneidungen der Stäbe an der durch die westliche Giebelwand gebrochenen Thüre, zu welcher sie führt, zu ersehen ist. Wahrscheinlich wurde diese Einrichtung erst um die Mitte des 17. Jahrh. gemacht. In dem ersten Stock, welcher einen geräumigen Saal enthält, ist ein Theil des städtischen Archivs

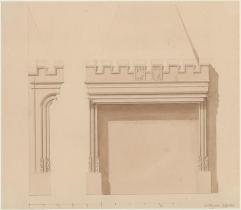

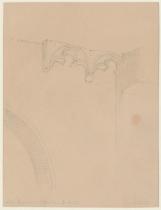

2. März 1881

Seit einiger Zeit ist man beschäftigt, die unteren schönen Räume des Leinwandhauses zu anderen Zwecken einzurichten, namentlich den nach Süden gelegenen Theil. Die schönen Spitzbogen, welchen denselben von dem nördlichen Theile trennen, sind vermauert worden und damit der hallenartige Eindruck vollkommen ausgetilgt. Der Raum zieht unter dem ganzen hinteren Bau her und wird dessen Decke von achteckigten starken hölzernen Trägern mit Bügen und breiten Unterzügen getragen.

Auf der Westseite außen befindet sich ein sonderbarer Anbau, der wahrscheinlich dazu diente, um an dieser Stelle zwischen drei Fenstern die Mauern zu verstärken oder zu stützen. Er verengt das schmale Höfchen, das zwischen ihm und dem Hause, welches ein neuerer Anbau ist und die Bezeichnung Am Schlachthaus 6 trägt, beinahe um die Hälfte und macht einen seltsamen Eindruck. Auch dieses Haus, das zum Leinwandhause gehört, unterliegt soeben vielfachen Veränderungen, die es theilweise entstellen und unkenntlich machen.

[Von der Chronologie abweichende Paginierung S. E.]

Auf der Westseite außen befindet sich ein sonderbarer Anbau, der wahrscheinlich dazu diente, um an dieser Stelle zwischen drei Fenstern die Mauern zu verstärken oder zu stützen. Er verengt das schmale Höfchen, das zwischen ihm und dem Hause, welches ein neuerer Anbau ist und die Bezeichnung Am Schlachthaus 6 trägt, beinahe um die Hälfte und macht einen seltsamen Eindruck. Auch dieses Haus, das zum Leinwandhause gehört, unterliegt soeben vielfachen Veränderungen, die es theilweise entstellen und unkenntlich machen.

[Von der Chronologie abweichende Paginierung S. E.]

Teppiche erschienen wie dieß häufig der Fall war und dahier an der Außenseite des Doms unter dem Portal des Pfarrthurms rechts noch heute zu sehen ist, gleich wie auch an dem großen Adler an der Stadtwage an der Rückseite der Judenschule, s.d.

Das folgende Bild stellt Maria mit dem Christuskinde auf dem rechten Arm vor, sitzend auf einem Thron im blauen Gewand, mit einer altdeutschen Haube auf dem Kopf und dahinter ein Heiligenschein mit einer unleserlichen Inschrift. Sie ist umgeben von Heiligen, deren Heiligenscheine ebenfalls Schriftspuren tragen, die aber auch nicht mehr zu entziffern sind. Die Einfassung ganz wie bei den vorigen, jedoch sehr zerstört und unkenntlich.

An der westlichen Wand hinter der Orgel befand sich noch ein die ganze Breite derselben einnehmendes Bild, ein jüngstes Gericht darstellend, allein dasselbe ist nicht in Fresko ausgeführt, sondern mit Leimfarben auf den todten Kalkputz gemalt und gehört einer viel späteren Zeit an als die anderen, es ist überhaupt total werthlos.

Das folgende Bild stellt Maria mit dem Christuskinde auf dem rechten Arm vor, sitzend auf einem Thron im blauen Gewand, mit einer altdeutschen Haube auf dem Kopf und dahinter ein Heiligenschein mit einer unleserlichen Inschrift. Sie ist umgeben von Heiligen, deren Heiligenscheine ebenfalls Schriftspuren tragen, die aber auch nicht mehr zu entziffern sind. Die Einfassung ganz wie bei den vorigen, jedoch sehr zerstört und unkenntlich.

An der westlichen Wand hinter der Orgel befand sich noch ein die ganze Breite derselben einnehmendes Bild, ein jüngstes Gericht darstellend, allein dasselbe ist nicht in Fresko ausgeführt, sondern mit Leimfarben auf den todten Kalkputz gemalt und gehört einer viel späteren Zeit an als die anderen, es ist überhaupt total werthlos.

Buchstabe D

22. November 1877

In diesem Hause übernachtete einmal unter den allerunsäglichsten Verhältnissen der Componist Meyerbeer. Wilhelm Speyer, der bekannte Componist, erzählte mir folgende ergötzliche Anectode:

„Eines Morgens war ich auf meinem Zimmer mit der Durchsicht einer Partitur beschäftigt, als mir eine Visitenkarte gebracht wurde von einem Herrn, der mich persönlich zu sprechen wünschte und draußen auf dem Vorplatz warte. Auf der Karte stand kein geringerer Name als Giacomo Meyerbeer, General Musikdirector; ich sprang natürlich sogleich von meinem Sitz in die Höhe und hinaus auf den Vorplatz, allwo richtig mein Freund M. stand und mich freudigst bewillkommte, allein mit dem kläglichsten Gesicht auf der Welt. Ich fragte ihn natürlich, wann er angekommen u.s.w. und erfuhr dann endlich zu unserem beiderseitigen Gelächter, daß er seit gestern Abend spät hier angekommen sey, und da er durchaus unerkannt seyn wolle und sich nach einem Gasthof zweiten oder dritten Ranges erkundigt habe, um daselbst unbehelligt und ruhig übernachten zu können, so habe man ihm, ich weiß nicht mehr wo, unterwegs die Stadt Creuznach in der Dominikanergasse empfohlen. Mit Mühe

„Eines Morgens war ich auf meinem Zimmer mit der Durchsicht einer Partitur beschäftigt, als mir eine Visitenkarte gebracht wurde von einem Herrn, der mich persönlich zu sprechen wünschte und draußen auf dem Vorplatz warte. Auf der Karte stand kein geringerer Name als Giacomo Meyerbeer, General Musikdirector; ich sprang natürlich sogleich von meinem Sitz in die Höhe und hinaus auf den Vorplatz, allwo richtig mein Freund M. stand und mich freudigst bewillkommte, allein mit dem kläglichsten Gesicht auf der Welt. Ich fragte ihn natürlich, wann er angekommen u.s.w. und erfuhr dann endlich zu unserem beiderseitigen Gelächter, daß er seit gestern Abend spät hier angekommen sey, und da er durchaus unerkannt seyn wolle und sich nach einem Gasthof zweiten oder dritten Ranges erkundigt habe, um daselbst unbehelligt und ruhig übernachten zu können, so habe man ihm, ich weiß nicht mehr wo, unterwegs die Stadt Creuznach in der Dominikanergasse empfohlen. Mit Mühe

23. Februar 1882

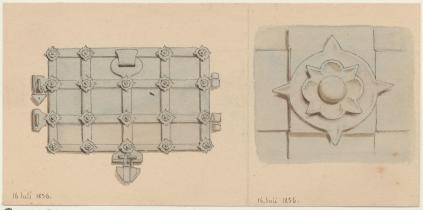

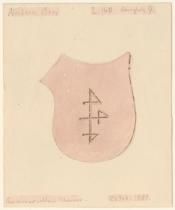

Als vor ungefähr 10 Tagen die Grenzmauer gegen den Erlanger Hof um etwa 5 Fuß niedriger gemacht wurde, fand sich, daß sie theilweise aus Bruchstücken früher schon einmal verwendeter Steine ausgeführt war; namentlich waren es Steine mit Inschriften, Grabsteine u.s.w. und werde ich deren Inhalt nach der Entzifferung die nicht schwierig scheint, alsbald mittheilen. Herr Dietz, welcher die Freundlichkeit hatte, mich darauf aufmerksam zu machen, wird die Stücke nach dem Archive bringen lassen.

Vorläufig zeichnete ich ein auf einem Stein befindliches Wappenschild, das eine mir noch nicht bekannte Hausmarke trägt und meiner Meinung nach aus dem fünfzehnten Jahrh. stammt, s. Abb. [R1609] Die Fragmente bestehen aus rothem Sandstein und tragen ziemlich deutliche Buchstaben und Zahlen, einer davon aber ist aus grauem oder vielmehr weißlichem Kalkstein angefertigt und scheint mir dieß der älteste zu seyn.

Vorläufig zeichnete ich ein auf einem Stein befindliches Wappenschild, das eine mir noch nicht bekannte Hausmarke trägt und meiner Meinung nach aus dem fünfzehnten Jahrh. stammt, s. Abb. [R1609] Die Fragmente bestehen aus rothem Sandstein und tragen ziemlich deutliche Buchstaben und Zahlen, einer davon aber ist aus grauem oder vielmehr weißlichem Kalkstein angefertigt und scheint mir dieß der älteste zu seyn.

Siehe auch:

April 1891

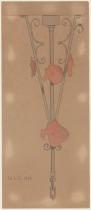

Das Gitter am Hochaltar, welches im Jahr 18 [Leerstelle] [Bleistifteintrag: 51? S. E.] entfernt worden war, wurde von mir im Jahr 1845 genau nach der Natur gezeichnet und ist nunmehr die Nachbildung, nachdem dasselbe, unbegreiflicher Weise entfernt und als altes Eisen behandelt, eine Zeitlang bei dem Schlosser Garni gestanden, von einem Engländer erkauft worden, in der genauen Zeichnung nachzusehen.

Es war eine Zierde für die Kirche und ist dessen Entfernung und Verschleuderung eine kaum zu rechtfertigende Thatsache. Der Stadtpfarrer, Herr Beda Weber, welcher auch die herrliche künstliche Uhr (ein seltenes Werk) aus der Kirche entfernen ließ, mag die Verantwortung übernehmen. Bei dem Dombrande ging dieselbe, da sie auf den Speicher gebracht war, zu Grunde, nachdem sie Jahrhunderte lang ihren Platz in der Kirche behauptet hatte.

Es war eine Zierde für die Kirche und ist dessen Entfernung und Verschleuderung eine kaum zu rechtfertigende Thatsache. Der Stadtpfarrer, Herr Beda Weber, welcher auch die herrliche künstliche Uhr (ein seltenes Werk) aus der Kirche entfernen ließ, mag die Verantwortung übernehmen. Bei dem Dombrande ging dieselbe, da sie auf den Speicher gebracht war, zu Grunde, nachdem sie Jahrhunderte lang ihren Platz in der Kirche behauptet hatte.

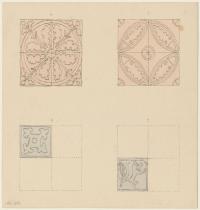

14. Mai 1885

An dem Portale, das unter dem Pfarrthurm in die Kirche führt, befand sich noch im Jahr 1873 der Rest einer Verzierung, welche in der Art eines Teppichs um ein Bild oder eine Heiligenfigur auf die Mauer gemalt war. Die Reste davon habe ich damals nach der Natur gezeichnet und in beifolgender Abb. [R1639] gegeben. Nunmehr ist durch die Restauration des ganzen Baues nach dem Brande diese Verzierung beinahe bis auf die letzte Spur ausgetilgt.