Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Band 1 - Buchstabe A

- Band 2 - Buchstabe B

- Band 3 - Buchstaben C D E

- Band 4 - Buchstabe F

- Band 5 - Buchstabe G

- Band 6 - Buchstaben H I J

- Band 7 - Buchstaben K L

- Band 8 - Buchstaben M N

- Band 9 - Buchstaben O P R

- Band 10 - Buchstabe S

- Band 11 - Buchstaben T U V W Z

- Band 12 - Nachträge

- Die öffentlichen Brunnen

- Hausmarken

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893)

Landschaftsmaler und Frankfurter Bildchronist

Reiffensteins „Sammlung Frankfurter Ansichten“ gehört zum Gründungsbestand des Historischen Museums. Der Künster verkaufte sie 1877 der Stadt. In 2.000 Aquarellen und Zeichnungen sowie auf 2.400 Manuskriptseiten hielt er das alte Frankfurt fest.

Suchergebnis für Stein

27. Juni 1880

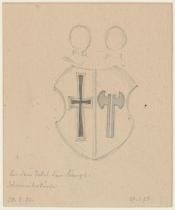

Seit einiger Zeit sind an dem Hause Reparaturen im Gange, bei deren weiterer Verfolgung ein schönes, in Stein gehauenes und bemaltes Doppelwappen unter dem Kalkputz zum Vorschein kam, welches auf die von Herrn Conservator

18. Juli 1880

Der fragliche Stein ist wieder mit Kalkputz überzogen und keine Spur mehr von ihm zu sehen, die Fronte der Häuser wurde abermals verändert und somit jede Spur seines alten Aussehens verwischt.

Mai 1859

An dem Hinterhaus Lindheimergasse 14, H.38 ist an der Brandmauer gegen das Haus 16, H.36 hin ein Stein eingemauert, welcher die Jahreszahl 1795 trägt. Das Haus wurde bei dem Brande von 1719 zerstört und wahrscheinlich in erstgenanntem Jahre wieder aufgebaut. Auf dem Brandplan ist es als Hinterhaus eines Herrn Vieni bezeichnet.

1. Mai 1854

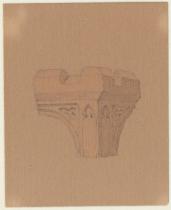

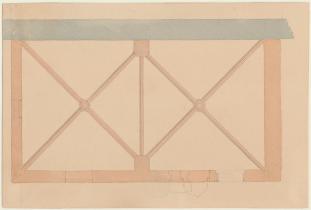

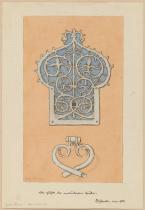

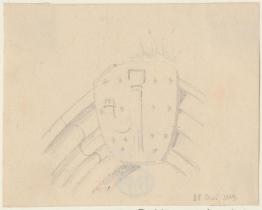

Seit Febr. 1840 Würtemberger Hof. Nach dem vor mir liegenden Bauriß wurde das Vorderhaus desselben im Jahr 1764 von Grund aus erneuert. Bei der am 1. Mai 1854 vorgenommenen Bauveränderung im Hinterhause, welches mit der einen Seite auf den Johanniter Hof stößt, wurde ein bis dahin ganz unbeachtet gebliebenes Doppel-Kreutzgewölbe aufgedeckt, das allem Anschein nach eine Kapelle oder ein Capitelsaal gewesen seyn mochte. Die Gewölbe sind an die Mauer des Johanniter-Hofes direct angebaut, jedoch nicht in dieselbe eingebunden. Den Profilen der Gurten und Rippen nach gehört der Bau der letzten Hälfte des 15. Jahrh. an. Es fanden sich im Bauschutt, womit der Raum über dem Gewölbe ausgefüllt war, ein Stück von einem Tabernakel, welcher mich bestimmte, zu glauben, daß der fragliche Raum ursprünglich nicht wohl zu profanen Zwecken gedient haben mochte. Dieses Steinfragment scheint mir jedoch älter als die Gewölbe und ist vielleicht ein Rest von einem älteren Bau, welcher bei dem großen Brande von 1344 zerstört wurde. Deutlich sieht man außen im Johanniter-Hofe, wie weit damals das Feuer um sich gegriffen und wird dieß namentlich bemerkbar an dem bedeutend dickeren Unterbau der Mauer, an welche die Gewölbe angelehnt sind und welche dahie, wie es scheint, die alte Ringmauer des Johanniter-Hofes nur durch ihre Stärke geschützt stehen blieb und nun gegen die später darauf gesetzte dünnere Wand bedeutend vorspringt.

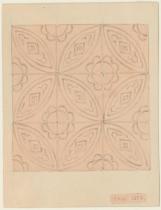

Ein Theil des Estrichbodens besteht aus kleinen gebrannten Thonplättchen, deren sich viele im Schutt vorfanden und dem Muster nach in das 16. Jahrh. gehören; sie kommen zu dieser Zeit hier überall vor.

Im ersten Stock über den Gewölben in der vortretenden dicken Wand befindet sich eine tiefe Nische, welche mit einem

Ein Theil des Estrichbodens besteht aus kleinen gebrannten Thonplättchen, deren sich viele im Schutt vorfanden und dem Muster nach in das 16. Jahrh. gehören; sie kommen zu dieser Zeit hier überall vor.

Im ersten Stock über den Gewölben in der vortretenden dicken Wand befindet sich eine tiefe Nische, welche mit einem

Ebenso fand ich die Spuren eines alten Ziehbrunnens im Hofe, dicht neben dem Thor in das kleine Höfchen. Man hat wie gewöhnlich den Ziehbrunnenkranz zerstört und eine Pumpe hineingestellt; nur an der Mauer des Hauses findet man noch die Spur der alten Rundung in Sandsteinquadern. Merkwürdig ist der Reichthum an Steinhauerarbeit, welcher bei dem Bau um 1454 entfaltet wurde, und es ist schade, daß man mit diesen Dingen so schonungslos umgeht und sie ganz ohne Noth zerstört. Wie man spricht, sollen in dem Hof Armenwohnungen gebaut werden, und somit hat wahrscheinlich die ganze Herrlichkeit ein Ende, wie man zu sagen pflegt.

In einem der oberen Räume befindet sich noch eine Capelle, welche ihre Entstehung wahrscheinlich dem Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts verdankt, in ihr ein Altar mit dem Ordenswappen. Architektonisch Bemerkenswerthes hat sie nicht.

In einem der oberen Räume befindet sich noch eine Capelle, welche ihre Entstehung wahrscheinlich dem Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts verdankt, in ihr ein Altar mit dem Ordenswappen. Architektonisch Bemerkenswerthes hat sie nicht.

Goldenen Löwen, jetzt Würtemberger Hofes, von dem daran vorbeiziehenden Allment trennt, einen merkwürdigen Stein eingemauert, dessen Abb. [R0191] anbei folgt. Die Oberfläche desselben hat außerordentlich gelitten, so daß nicht einmal mit Sicherheit bestimmt werden kann, ob das Kreuz ein Crucifix gewesen oder das einfache Johanniterwappen dargestellt hat. Die beiden unteren Figuren halte ich für Lilien, die Buchstaben A. S. sind unzweifelhaft und vortrefflich erhalten. Das obengenannte Allment bezeichnet die älteste Grenze der Stadt, ihre erste Umfassung und ist ein Ueberrest des ehemaligen Grabens, der hier zu Tage tritt. Das Gärtchen, welches jetzt mit in den Bauplan gezogen wird, war dem Besitzer des Gasthauses zu Würtembergerhof von der Stadt leihweise überlassen worden und wird jetzt leider zerstört. Es war eines der traulichsten Plätzchen, die man inmitten des städtischen Gewühles nur finden konnte und verlieh der ganzen Oertlichkeit einen eigenen Reiz. Mit nächstem wird auch das alte Commendehaus und die Kirche fallen und somit abermals ein Hauptcharacterzug jenes Stadtteils spurlos verschwinden.

10. August 1872

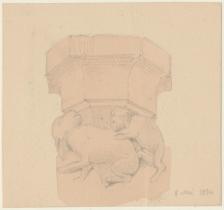

Der erwähnte Hauptbau ist nun auch bis auf das Erdgeschoß heruntergebrochen und steht gegenwärtig in Ruine da. Im ersten Stock fanden sich noch schön profilirte spitzbogige Thürchen vor, welche in der nach der Kirche hin sehenden Mauer angebracht waren und das Ansehen von Zellenausgängen hatten, s. Ab. [R0203a-b] Unten im Erdgeschoß wurde der bereits erwähnte Träger blosgelegt, ein Köpfchen mit zierlich durchbrochenem goth. Laubwerk überdeckt. Eine Thür, die bisher als Wandschrank gedient hatte, wurde freigelegt und zeigt in ihrem Sturz die Jahreszahl 1620 nebst dem Wappen der Familie „vom Rhein“, roh in Stein ausgeführt.

28. Februar 1874

Seit Montag, den 23. Feb. hat der Abbruch der Kirche begonnen, das Maaßwerk in den Fenstern, die Gewölberippen und überhaupt alle Steinhauerarbeit an derselben soll vorsichtig heruntergenommen, aufbewahrt und in Bornheim wieder aufgestellt werden für die dasige kath. Gemeinde. Auf diese Weise bleibt wenigstens ein Theil des Bauwerks würdig erhalten. Ich habe schon vor langen Jahren das Bemerkenswertheste daraus gezeichnet und dieselbe ganz genau untersucht. Einzelne Theile derselben sind sehr alt und stammen ohne allen Zweifel aus der letzten Hälfte des 13. Jahrh., jedoch wurde dieselbe im Laufe der Zeiten vielfach verändert und ihres ursprünglichen Lebens mehr und mehr entfremdet. Jedenfalls ist ein großer Theil

![Fahrgasse Nr. 61, L.34, Johanniterkirche, Eingangstor, Sakristei und Umgebung [Zustand von 1839]](https://reiffenstein-sammlung-frankfurt.de/sites/default/files/styles/segmentteaser/public/reiffenstein/images/R0184_1.jpg?itok=msaR18Wz)

![Fahrgasse Nr. 61, L.34, Johanniterhof, Stein in der Mauer zum goldenen Löwen [Zustand von 1872]](https://reiffenstein-sammlung-frankfurt.de/sites/default/files/styles/segmentteaser/public/reiffenstein/images/R0191_1.jpg?itok=EirskgJ-)